МРТ и КТ в диагностике аневризмы селезеночной артерии

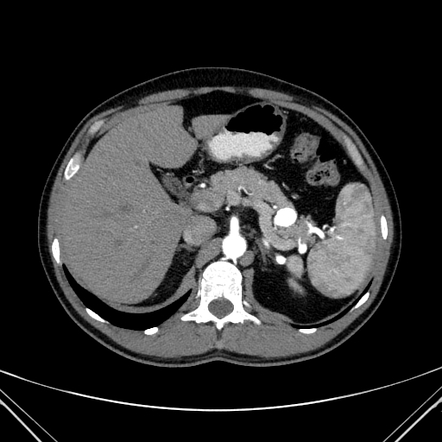

Магнитно-резонансная ангиография при аневризме селезеночной артерии хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная ангиография при аневризме селезеночной артерии хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В ангиографическом режиме визуализируется расширение просвета селезеночной артерии, чаще мешотчатой или веретенообразной формы, с ровными или изъеденными контурами.

В режиме Т1 определяется гипоинтенсивный сигнал от просвета сосуда, при этом в стенке аневризмы или в пристеночном тромбе может наблюдаться неравномерный сигнал в зависимости от стадии организации.

В режиме Т2 визуализируется гиперинтенсивный сигнал от тромботизированного сегмента и окружающей ткани при воспалительных изменениях или паравазальном фиброзе.

В режиме с контрастированием фиксируется чёткое накопление контраста в аневризматическом мешке с возможной визуализацией дефекта наполнения при наличии тромба.

Могут быть определены извитой ход артерии, сопутствующий вазоспазм или компрессия смежных органов (хвоста поджелудочной железы, желудка, селезёнки).

Диагностические преимущества МР-томографии

МРА позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Диаметр и форма аневризматического расширения фиксируются в режиме МР-ангиографии, что даёт точную оценку риска разрыва.

- Протяжённость поражения артерии оценивается при многоплоскостной реконструкции сосудистого русла.

- Структура стенки и наличие пристеночного тромба определяются по вариабельности сигнала в Т1 и Т2.

- Состояние паравазальной клетчатки и наличие воспалительного компонента выявляются в жироподавленных режимах.

- МРТ позволяет оценить анатомическое соотношение аневризмы с органами брюшной полости без ионизирующего облучения.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная ангиография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Малые кальцинаты в стенке аневризмы не выявляются без компьютерной томографии.

- При наличии пристеночного тромба сложно оценить степень стеноза и риск эмболии без контрастной динамики.

- МР-ангиография менее чувствительна к выявлению малых сосудистых аневризм и артериовенозных мальформаций.

- Ограничения при дыхательных артефактах и невозможность провести исследование в экстренных ситуациях снижают применимость метода.

- Необходимость контрастирования и длительность процедуры ограничивают её использование при неустойчивом состоянии пациента.

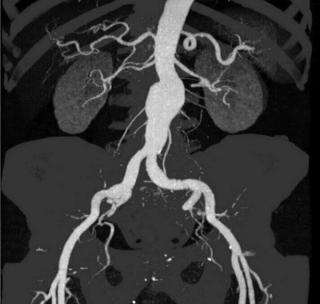

Компьютерная ангиография при аневризме селезеночной артерии хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная ангиография при аневризме селезеночной артерии хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется мешотчатое или веретенообразное расширение селезеночной артерии с ровными или кальцинированными стенками.

В артериальной фазе контрастирования визуализируется интенсивное накопление контраста в аневризматическом мешке с возможным дефектом наполнения, соответствующим пристеночному тромбу.

В венозной фазе возможно выявление контрастной задержки или выход контраста за пределы сосуда при разрыве.

В режиме сканирования мягких тканей фиксируются признаки компрессии смежных структур, паравазальная инфильтрация и фиброз при хроническом течении.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных и обызвествлённых структур выявляются кальцинаты в стенке аневризмы и утолщение сосудистой стенки.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

КТА позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Диаметр, протяжённость и форма аневризмы точно определяются при ангиографическом КТ с болюсным контрастированием.

- Толщина стенки и наличие пристеночного тромба оцениваются по плотности, что важно для прогноза стабильности образования.

- Состояние окружающих органов и степень смещения или сдавления фиксируются в многоплоскостных срезах.

- Кальцинаты и сосудистые аномалии (расслоение, атероматоз) чётко визуализируются в фазе высокого контраста.

- КТ проводится для экстренной диагностики при подозрении на разрыв или острое осложнение.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная артериография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Функциональные параметры кровотока и направление турбулентности не определяются без допплеровских методов или МР-ангиографии.

- Не визуализируются воспалительные изменения паравазальных тканей при отсутствии плотностного контраста.

- Наличие контрастной нефропатии ограничивает использование метода при тяжёлой сопутствующей патологии.

- Без повторных фаз контрастирования сложно дифференцировать тромб от гипоперфузии.

- Отсутствие визуализации мягкотканевой васкуляризации ограничивает диагностику сопутствующих артериитов или паравазального васкулита.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРА |

КТА |

|---|---|---|

|

Принцип метода |

Визуализация сосудов и мягких тканей по сигналам ядер водорода в режиме МР-ангиографии и стандартных секвенциях |

Томографическое изображение на основе плотности тканей при рентгеновском облучении с болюсным контрастированием |

|

Оценка формы и диаметра аневризмы |

Аневризматическое расширение визуализируется в режиме МР-ангиографии, форма и размеры оцениваются точно |

Аневризма отчётливо видна в артериальной фазе, с возможностью трёхмерной реконструкции |

|

Визуализация пристеночного тромба |

Гипоинтенсивный сигнал в Т1 и Т2, возможно отсутствие контрастирования в зоне тромба |

Дефект контрастного наполнения с плотностью, отличной от кровотока, особенно на артериальной фазе |

|

Состояние стенки сосуда |

Наличие неоднородного сигнала или признаков воспаления, толщина стенки оценивается ограниченно |

Толщина стенки, кальцинаты, расслоение и изъеденность хорошо визуализируются |

|

Визуализация паравазальных изменений |

Воспаление, инфильтрация и фиброз фиксируются по сигналу в Т2 и жироподавленных режимах |

Только при плотностных изменениях, не выявляет отёк или васкулит без выраженной инфильтрации |

|

Компрессия окружающих органов |

Степень сдавления поджелудочной железы, желудка и селезёнки оценивается в мультиплоскостной проекции |

Степень смещения и деформации органов фиксируется по плотностным границам на фоне расширенного сосуда |

|

Кальцинаты и плотностные структуры |

Не определяются без специфических режимов |

Кальцинаты в стенке аневризмы и плотные структуры чётко визуализируются |

|

Риск разрыва и сосудистых осложнений |

Оценивается по форме, размеру, турбуленции и наличию тромба, особенно при динамической МР-ангиографии |

Определяется при визуализации утечки контраста, деформации стенки и выраженном пристеночном тромбе |

|

Контрастное усиление |

Диффузное накопление контраста, постепенное, без чёткой капсулы и с низкой интенсивностью |

Резкое усиление в артериальную фазу, точная визуализация дефекта и скорости кровотока |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Присутствует, ограничивает повторное применение |

|

Продолжительность исследования |

20–30 минут, зависит от протокола, может быть ограничено при нестабильном состоянии |

5–10 минут, проводится быстро, подходит для экстренной диагностики |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Аневризмы селезеночной артерии: возможности методов лучевой диагностики и лечения / М.В. Вишнякова, А.И. Лобанов, A.B. Лерман // Альманах клин. мед. - 2010. - № 22. - С. 3-9.

- Опыт эндоваскулярного лечения аневризм селезеночных артерий / А. Б., Варава В. П. Лусников, Б. Г. Алекян, А. Г. Кригер // Общероссийский хирургический форум-2020.

- Виноградов, A.B. Дифференциальный диагноз внутренних болезней / A.B. Виноградов. - М.: Медицина, 1987. - 590 с.

- Аневризма селезеночной артерии – диагностика и лечение/ А.Ц. Буткевич, А.Е. Бровкин, М.Н. Кошелев, С.Н. Гордеев и др.// Анналы хирургической гепатологии. – 2015. – №2.

- Гранов А.М., Полысалов В.Н., Таразов П.Г., Сайкин В.Х. Клинические аспекты диагностики и лечения аневризм селезеночной артерии. Клиническая медицина. 1990; 68 (11): 60–63.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ