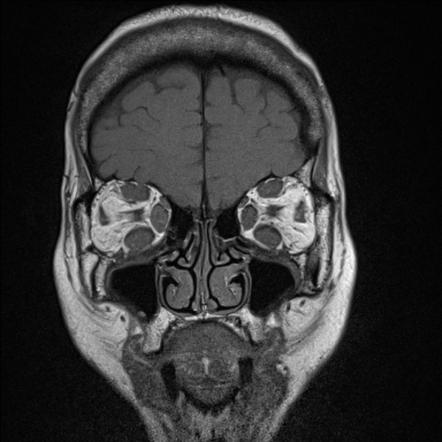

МРТ и КТ в диагностике эндокринной офтальмопатии

Магнитно-резонансная томография при эндокринной офтальмопатии хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при эндокринной офтальмопатии хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме Т2 визуализируется симметричное или асимметричное утолщение прямых глазных мышц, преимущественно нижней и медиальной, с повышенным сигналом, что отражает воспалительный отёк.

В режиме Т1 мышцы изоинтенсивны, их форма увеличена, с сохранением сухожильного участка, что характерно для эндокринной офтальмопатии.

В режиме с подавлением сигнала от жира отмечается выраженный сигнал от отёчных мышц на фоне сниженного сигнала орбитальной клетчатки, что усиливает контрастность патологического очага.

В режиме с контрастированием наблюдается диффузное усиление сигнала от мышц, что указывает на гиперваскуляризацию при активной фазе заболевания.

Задняя орбитальная клетчатка может быть инфильтрирована, с признаками отёка и расширением зрительного нерва, особенно при выраженной компрессии.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина и структура мышц определяются с высокой точностью, что даёт возможность различить активную фазу воспаления и хронические фиброзные изменения.

- Интенсивность сигнала в Т2-режиме отражает степень отёка и воспаления, что позволяет оценить активность заболевания.

- Глубина вовлечения орбитальной клетчатки и степень компрессии зрительного нерва визуализируются в сагиттальной и коронарной проекциях, что важно для оценки риска нейропатии.

- Протяжённость мышечного утолщения позволяет проследить динамику процесса и планировать терапевтическое вмешательство.

- Состояние зрительного нерва и ретробульбарной зоны оценивается по степени отёка и изменению сигнала, что имеет значение для прогнозирования зрительных функций.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Начальные изменения без отёка могут не визуализироваться в стандартных режимах.

- Небольшое увеличение мышц без изменения сигнала затрудняет дифференциацию активного воспаления от хронической гипертрофии.

- Артефакты движения глаз и век ухудшают качество изображения, особенно в области зрительного нерва.

- Отграничение воспалительного отёка от фиброза возможно только при контрастировании или динамическом наблюдении.

- Наличие металлических имплантов в области головы ограничивает применение стандартных режимов.

Компьютерная томография при эндокринной офтальмопатии хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография при эндокринной офтальмопатии хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме нативного сканирования определяется симметричное или асимметричное утолщение прямых мышц, преимущественно нижней и медиальной, с сохранением их сухожильных окончаний.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется расширение орбитальной клетчатки и отёк в ретробульбарной зоне, с возможным сдавлением зрительного нерва.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур выявляется увеличение объёма мягких тканей орбиты и незначительное расширение орбитального пространства.

В режиме с контрастированием наблюдается умеренное усиление сигнала от мышц, чаще диффузного типа, что соответствует активной фазе воспаления.

Контур зрительного нерва может быть сглажен при сдавлении отёчными мышцами или клетчаткой.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина глазодвигательных мышц определяется с высокой точностью при аксиальном и коронарном срезе, что даёт объективную картину изменений.

- Протяжённость увеличения мышц и степень смещения глазного яблока чётко видны в режимах сканирования мягких тканей.

- Глубина инфильтрации орбитальной клетчатки определяется по снижению плотности и неоднородности в области ретробульбарного пространства.

- Изменение просвета зрительного канала и костных стенок орбиты визуализируется при выраженном экзофтальме.

- Состояние костных структур и их деформация при хроническом течении оцениваются при высокоразрешающем сканировании, что важно для хирургического планирования.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Изменения сигнала от мягких тканей не отражают фазу воспаления без дополнительного контрастного исследования.

- Невозможно чётко различить отёк и фиброз без оценки сигнальных характеристик, доступных только при МРТ.

- Оценка зрительного нерва ограничена из-за низкой чувствительности КТ к мягкотканевым изменениям.

- Начальные стадии воспаления без выраженного увеличения мышц могут остаться невыявленными.

- Лучевая нагрузка ограничивает использование метода при динамическом наблюдении.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Визуализация мягких тканей на основе сигнальных характеристик протонов в магнитном поле |

Рентгеновское сканирование с реконструкцией плотности тканей |

|

Визуализация мышц |

Толщина, структура и активность воспаления мышц оцениваются по сигналу, включая отёк и фиброз |

Определяется толщина мышц и их симметрия, без оценки воспалительной активности |

|

Состояние ретробульбарной клетчатки |

Отёк, инфильтрация и распространение процесса хорошо видны при подавлении сигнала от жира |

Видна неоднородность плотности, но степень воспаления ограниченно различима |

|

Сигнальные изменения от зрительного нерва |

Визуализируются отёк, компрессия и изменение структуры нерва при активной фазе |

Контурное сдавление возможно определить, но тканевые характеристики остаются неотчётливыми |

|

Дифференциация отёка и фиброза |

Высокая чувствительность при использовании контрастирования |

Практически невозможна без МРТ-корреляции |

|

Контраст мягких тканей |

Высокий, особенно в режиме с подавлением сигнала от жира |

Умеренный, различимы только плотностные контуры |

|

Костные изменения орбиты |

Ограниченная визуализация |

Хорошо видны утолщения стенок, изменение формы орбиты, сужение зрительного канала |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Присутствует, особенно при повторных исследованиях |

|

Продолжительность |

От 20 до 30 минут |

От 5 до 10 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Бровкина А.Ф. Современные аспекты патогенеза и лечения эндокринной офтальмопатии // Вестник Российской Академии наук. 2003., №5. - С.52-54.

- Вальский В.В. Особенности компьютерно-томографической диагностики эндокринной офтальмопатии // Опухоли и опухолеподобные заболевания органа зрения. М., 1998. - С. 136-138.

- Клинико-томографические признаки различных форм эндокринной офтальмопатии / Вальский В.В., Пантелеева О.Г., Тишкова А.П., Бережнова С.Г. // Сахарный диабет и глаз. М. - 2006. — С. 300-303.

- Мослехи Ш. Клинические особенности ранних форм эндокринной офтальмопатии: Автореф. дис. .канд. мед. наук. Москва, 2008.-20 с.

- Пантелеева О.Г., Жирякова Г.В., Наумова Т.П., Саакян С.В. Факторы риска развития эндокринной офтальмопатии // Высокие медицинские технологии в эндокринологии. М., 2006. - С. 34.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ