МРТ и УЗИ в диагностике миокардита

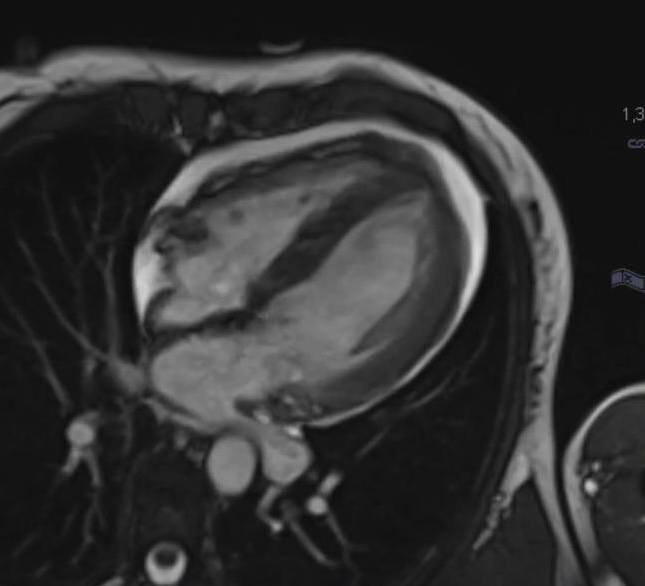

Миокардит представляет собой воспалительное поражение миокарда, сопровождающееся отёком, нарушением функции и изменением ткани. Для диагностики назначаются магнитно-резонансная томография с контрастированием и лабораторные тесты (тропонин, С-реактивный белок, ПЦР на вирусы). Магнитно-резонансная томография при миокардите хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Миокардит представляет собой воспалительное поражение миокарда, сопровождающееся отёком, нарушением функции и изменением ткани. Для диагностики назначаются магнитно-резонансная томография с контрастированием и лабораторные тесты (тропонин, С-реактивный белок, ПЦР на вирусы). Магнитно-резонансная томография при миокардите хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме Т2 визуализируются участки повышенного сигнала в миокарде, соответствующие отёку, чаще в латеральной или заднебазальной стенке левого желудочка, с возможным вовлечением межжелудочковой перегородки.

В режиме с подавлением сигнала от жира и воды определяется отграничение отёчного участка от нормального миокарда, усиление сигнала в зоне воспаления и распространение процесса в субэпикардиальные или средние слои.

В режиме с контрастированием фиксируется позднее накопление контрастного вещества в виде участков точечного или полосовидного усиления в средних и наружных слоях миокарда, без типичного субэндокардиального распределения, характерного для инфаркта.

В синхронизированных режимах визуализируется снижение локальной сократимости, нарушение кинетики стенок, дилатация полости желудочка и возможные признаки дисфункции.

При развитии осложнений определяется наличие перикардиального выпота и признаки воспаления в зоне эпикарда.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Структура и толщина миокарда отображаются с высокой точностью в разных фазах сердечного цикла.

- Наличие отёка и воспаления подтверждается по интенсивности сигнала и характеру распределения.

- Позднее контрастирование позволяет отличить воспалительные изменения от ишемических повреждений.

- Оценка сократительной функции проводится одновременно с анализом морфологических изменений.

- Метод даёт возможность контролировать регресс или прогрессирование процесса на фоне терапии.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ранние стадии воспаления без выраженного отёка могут не сопровождаться изменением сигнала.

- Тонкие зоны воспаления в базальных отделах могут быть перекрыты артефактами движения.

- Отличие миокардита от инфильтративных кардиомиопатий возможно не всегда без гистологической корреляции.

- Визуализация при тахиаритмии и выраженной тахикардии затруднена из-за невозможности синхронизации.

- Функциональные нарушения без морфологических изменений не фиксируются в отсутствии контрастного режима.

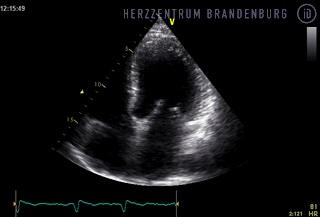

Ультразвуковое исследование не является базовым методом диагностики миокардита, потому что не отображает воспалительные изменения в ткани миокарда на ранних стадиях, не выявляет отёк и зоны позднего контрастирования, и не дифференцирует миокардит от инфарктных и инфильтративных изменений. Оданко УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование не является базовым методом диагностики миокардита, потому что не отображает воспалительные изменения в ткани миокарда на ранних стадиях, не выявляет отёк и зоны позднего контрастирования, и не дифференцирует миокардит от инфарктных и инфильтративных изменений. Оданко УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме визуализируется умеренное утолщение стенок левого желудочка с нарушением их однородности, снижение коронарной подвижности и дилатация полости при выраженной форме, контуры сердечной мышцы могут быть неравномерными.

В режиме мягкотканевого сканирования определяется снижение сократимости, региональные нарушения кинетики, особенно в латеральной и заднебазальной стенках, а также признаки асинергии.

В допплеровском режиме фиксируется снижение фракции выброса, нарушение трансмитрального и транстрикуспидального кровотока, признаки систолической и диастолической дисфункции.

Может визуализироваться небольшой перикардиальный выпот как реакция на воспаление, без признаков гемодинамического сдавления.

Степень обратимости функциональных нарушений уточняется при динамическом наблюдении.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Сократительная функция и кинетика стенок фиксируются в реальном времени.

- Изменения геометрии полостей сердца и толщина миокарда отображаются при всех формах воспаления.

- Фракция выброса и показатели диастолической функции оцениваются с помощью допплеровских методов.

- Наличие перикардиального выпота и степень его влияния на гемодинамику определяются в процессе сканирования.

- Метод позволяет контролировать состояние пациента при повторных обследованиях без нагрузки.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Воспалительные изменения без выраженных функциональных нарушений могут оставаться незамеченными.

- Отёк миокарда и внутренняя структура стенки не отображаются без дополнительных режимов.

- Отличие воспаления от кардиомиопатии или ишемических нарушений затруднено без других методов.

- Утолщение стенок может быть ошибочно интерпретировано как гипертрофия без сопоставления с клиникой.

- Визуализация заднебазальных и латеральных отделов ограничена у пациентов с неблагоприятным акустическим окном.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Использует магнитное поле и радиочастотные импульсы |

Использует высокочастотные ультразвуковые волны |

|

Визуализация воспаления миокарда |

Отображаются зоны отёка, воспаления и позднего контрастирования в субэпикардиальных слоях |

Отражается утолщение стенки и снижение сократимости, без точной оценки воспаления |

|

Дифференцировка с другими патологиями |

Позволяет отличить воспаление от инфаркта и инфильтративных изменений по распределению контраста |

Затруднена без других методов, возможна путаница с гипертрофией и ишемией |

|

Оценка функции левого желудочка |

Нарушения кинетики и снижение сократимости определяются в синхронных режимах |

Региональная и глобальная сократимость фиксируется в реальном времени |

|

Выявление осложнений |

Обнаруживаются перикардиальный выпот, дилатация, нарушение сократимости и вовлечение эпикарда |

Визуализируется выпот, дилатация полостей и признаки дисфункции |

|

Анализ отёка и структуры |

Точечный и полосовидный сигнал в Т2 и контрастных режимах отображает воспаление и его распространение |

Воспалительный отёк и внутренние изменения ткани не визуализируются |

|

Подтверждение воспаления |

Гиперинтенсивный сигнал и задержка контраста подтверждают активное воспаление |

Только косвенные признаки, такие как снижение подвижности и нарушение геометрии |

|

Контроль в динамике |

Метод позволяет отслеживать регресс воспаления и восстановление структуры |

Применим для наблюдения за функцией сердца и перикардиальным выпотом |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

От 30 до 60 минут |

2–3 минуты |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Гиляревский С. Р. Миокардиты: современные подходы к диагностике и лечению. — М., 2008. — 324 с.

- Рапопорт Я. Л. Патология миокардита // Клин. мед. -1978. №6. - С. 7-16.

- Грицюк, А.И. Воспалительные заболевания сердца: учебное пособие для врачей/А.И.Грицюк, В.Т.Чувикина, В.И.Щигелький.-Киев:Здоровье, 1986.-232с.: табл .8-Библиогр.: 229-230.

- Кедров, A.A. Миокардиты : руководство по кардиологии/А.А.Кедров; под редакцией Е.И.Чазова;АМН СССР .-М: Медицина, 1982, 624 с.

- Сорокин, Е.В. Миокардиты в клинической практике: современные представления о старой болезни/ Е.В.Сорокин, Ю.А.Карпов // РМЖ.-2001 .-Т 9.-№ 10,С.214-218.-Библиогр.: с.218.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ