МРТ, КТ, УЗИ в диагностике бедренной грыжи

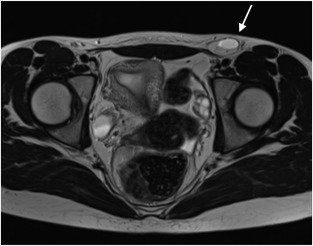

Магнитно-резонансная томография при бедренной грыже выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при бедренной грыже выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях определяется грыжевое выпячивание в области бедренного кольца с гипоинтенсивным или изоинтенсивным сигналом в зависимости от содержимого грыжевого мешка.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируется гиперинтенсивное содержимое грыжевого мешка, особенно при наличии жидкости или отёка в выпавших структурах.

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркивается контур грыжевого мешка и наличие перигрыжевого воспаления при ущемлении.

В режиме с подавлением сигнала от воды фиксируется нарушение целостности мышечно-апоневротических структур бедренного канала и отёк окружающих тканей.

В режиме динамического контрастного усиления определяется васкуляризация содержимого грыжевого мешка, что позволяет выявить признаки ишемии или некроза в ущемлённой кишке.

В режиме трёхмерной реконструкции визуализируются размеры грыжевого дефекта, его пространственное соотношение с бедренными сосудами и глубина проникновения грыжи.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размеры и форма грыжевого дефекта в бедренном канале.

- Состав содержимого грыжевого мешка с разграничением между сальником, петлями кишки и жидкостью.

- Толщина и структура стенок грыжевого мешка при воспалении или ущемлении.

- Признаки ишемии или некроза ущемлённого органа на основании изменения сигнала и перфузии.

- Состояние окружающих тканей бедренного канала и сосудистых структур.

- Наличие сопутствующих изменений в прилежащих мягких тканях при осложнённом течении.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Малые грыжевые выпячивания без выраженного дефекта тканей.

- Динамическое изменение размеров грыжи при изменении положения тела без специальных условий исследования.

- Наличие металлических имплантатов, вызывающих артефакты в области исследования.

- Точная характеристика стенки кишки при минимальных признаках ишемии.

- Распознавание сальникового содержимого без выраженного сигнального контраста.

- Оценка плотности грыжевого содержимого без сопоставления с данными КТ.

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики бедренной грыжи, потому что не обеспечивает полноценной визуализации мягкотканевых изменений, связанных с отёком, ишемией или начальным некрозом в грыжевом содержимом без использования контрастирования, а также затруднена оценка структурных особенностей бедренного канала при малых грыжах. Бедренная грыжа представляет собой грыжевое выпячивание через бедренное кольцо с возможным ущемлением кишечных петель или сальника. Базовым диагностическим исследованием является магнитно-резонансная томография с применением Т2-взвешенных режимов и подавлением сигнала от жира. Оданко КТ выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики бедренной грыжи, потому что не обеспечивает полноценной визуализации мягкотканевых изменений, связанных с отёком, ишемией или начальным некрозом в грыжевом содержимом без использования контрастирования, а также затруднена оценка структурных особенностей бедренного канала при малых грыжах. Бедренная грыжа представляет собой грыжевое выпячивание через бедренное кольцо с возможным ущемлением кишечных петель или сальника. Базовым диагностическим исследованием является магнитно-резонансная томография с применением Т2-взвешенных режимов и подавлением сигнала от жира. Оданко КТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется грыжевое выпячивание ниже паховой связки в области бедренного кольца с содержимым, имеющим характерные плотностные показатели.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются стенки грыжевого мешка, изменение толщины и плотности тканей в случае воспаления или ущемления.

В артериальной фазе контрастирования фиксируется отсутствие накопления контраста в ущемлённой кишке при ишемии.

В венозной фазе определяется усиление венозного застоя в ущемлённой петле при осложнённом процессе.

В высокоразрешающем режиме уточняются размеры и контуры грыжевого дефекта, деформация прилегающих сосудистых структур.

В режиме трёхмерной реконструкции чётко отображается расположение грыжевого мешка относительно бедренной вены и артерии.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размеры грыжевого мешка и его содержимого с точной локализацией.

- Характер плотности содержимого грыжи: кишечная петля, сальник или жидкость.

- Толщина стенок кишки в зоне ущемления и признаки начального некроза.

- Отношение грыжи к бедренным сосудам и степень их компрессии.

- Наличие признаков кишечной непроходимости при ущемлении.

- Признаки воспаления или инфильтрации окружающих тканей.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Грыжи малого размера без нарушения структуры окружающих тканей.

- Ранние стадии ишемии кишки без явных изменений плотности стенки.

- Выраженные артефакты от металлических конструкций в зоне исследования.

- Отличие сальникового выпячивания от лимфоузла при отсутствии характерных признаков.

- Структура фиброзных изменений в старых грыжевых мешках без контрастирования.

- Функциональные особенности кровотока без использования перфузионных техник.

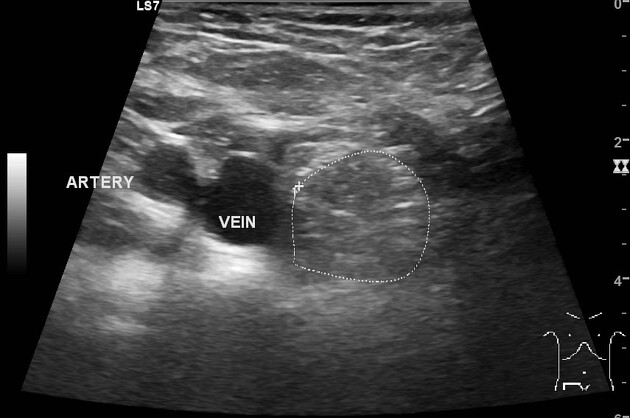

Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики бедренной грыжи, потому что не позволяет с достаточной точностью оценить анатомические соотношения грыжи с бедренными сосудами и не всегда выявляет грыжевые выпячивания малых размеров при глубокой локализации, особенно в покое. УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики бедренной грыжи, потому что не позволяет с достаточной точностью оценить анатомические соотношения грыжи с бедренными сосудами и не всегда выявляет грыжевые выпячивания малых размеров при глубокой локализации, особенно в покое. УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме определяется гипоэхогенное или смешанной эхогенности выпячивание ниже паховой связки, содержащее петлю кишки или участок сальника.

В серошкальном режиме визуализируется дефект в области бедренного кольца с изменением контуров при натуживании или изменении положения тела.

В динамическом режиме выявляется перемещение содержимого грыжевого мешка при функциональных пробах.

В режиме цветового допплеровского картирования определяется отсутствие или нарушение кровотока в ущемлённой кишке.

В энергетическом допплеровском режиме фиксируется изменение кровоснабжения в стенке ущемлённого органа.

В В-режиме возможно выявление отёка стенки кишки и накопления жидкости вокруг грыжевого мешка при осложнённом процессе.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размеры грыжевого мешка и его содержимого.

- Толщина и структура стенки кишки в случае ущемления.

- Признаки воспаления или отёка окружающих мягких тканей.

- Наличие жидкости в грыжевом мешке при осложнённом процессе.

- Оценка динамики кровотока в ущемлённой петле при допплерографии.

- Возможность проведения функциональных проб для уточнения степени ущемления.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Малые грыжевые дефекты без выпячивания содержимого в покое.

- Тонкие изменения стенки кишки без выраженной гипоэхогенности.

- Точная оценка кровотока в глубоколежащих структурах без контрастного усиления.

- Отличие плотных сальниковых выпячиваний от увеличенных лимфатических узлов.

- Полное выявление содержимого больших грыж при ограниченном доступе ультразвукового окна.

- Наличие газа в кишечнике, затрудняющее визуализацию структуры выпячивания.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Размеры грыжевого дефекта |

Определяются по плотности и форме выпячивания |

Выявляются по гипоинтенсивности или гиперинтенсивности в различных режимах |

Оцениваются в серошкальном режиме с функциональными пробами |

|

Состав содержимого грыжевого мешка |

Устанавливается по плотностным характеристикам |

Оценивается по сигнальным свойствам тканей в грыжевом мешке |

Различается по эхогенности содержимого |

|

Толщина стенок ущемлённой кишки |

Оценивается по увеличению плотности и утолщению стенки |

Определяется по усилению сигнала и изменению структуры |

Оценивается по утолщению и снижению эхогенности |

|

Признаки ишемии или некроза |

Выявляются по отсутствию накопления контраста |

Оцениваются по снижению перфузии и изменению сигнала |

Диагностируются по нарушению кровотока в допплеровских режимах |

|

Состояние прилежащих сосудов |

Оценивается по деформации или сдавлению сосудов |

Определяется по пространственным взаимоотношениям на реконструкциях |

Частично оценивается по допплерографии при глубокой локализации |

|

Наличие воспалительных изменений вокруг грыжи |

Визуализируется по инфильтрации и изменению плотности тканей |

Определяется по гиперинтенсивности и усилению сигнала в режиме подавления жира |

Оценивается по отёку мягких тканей и изменению их эхоструктуры |

|

Лучевая нагрузка |

Присутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 минут |

20–30 минут |

10–15 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Искендерли, В.А. Хирургическое лечение бедренных грыж / В.А. Искендерли. Баку, 1966.- 195 с.

- О современном лечении бедренных грыж / К.С. Такуев, В.И. Ковальчук, В.И. Северин и др. // Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. 1994. - № 7.- С. 140-142.

- Стяжкина С.Н., Асхадуллина С.Э., Пиликина М.А. «Бедренные грыжи», 2017.

- Эттингер А.П. Основы герниологии /Белоконев В.И., Пушкин С.Ю., Ковалева З.В., Жаров В.В. Бедренные грыжи: основные проблемы и пути их решения; под редакцией: А. П. Эттингера, А. Л. Шестакова; Всероссийское общество герниологов. — Москва: Перо, 2021. — 541: ил., цв. ил. ; 31 см.

- Пальмер, П. Е. С. Руководство по ультразвуковой диагностике / П. Е. С. Пальмер // Медицина. 2006. - С. 334.

- Орховский В.И., Папазов Ф.К., Васильченко В.Г., Межаков С.В. Профилактика осложнений при хирургическом лечении паховых и бедренных грыж // Хирургия. 1989. - № 10. - С. 99-101.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ