МРТ, КТ, УЗИ в диагностике миксомы

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях определяется образование в полости сердца с изоинтенсивным или гипоинтенсивным сигналом, контуры которого могут быть неровными, что отражает гетерогенность его структуры.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируется гиперинтенсивный сигнал от стромы миксомы с участками кистозной дегенерации и геморрагического компонента.

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркивается неоднородная структура опухоли с локальными зонами мукоидной трансформации.

В режиме с подавлением сигнала от воды выявляется фрагментарность сигнала, характерная для отёка или микрокровоизлияний в пределах опухоли.

На изображениях с контрастным усилением фиксируется умеренное и неравномерное накопление контраста, преимущественно по периферии образования, что позволяет отличить миксому от тромба.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Точная локализация образования в пределах полости левого или правого предсердия.

- Размер и форма опухоли с определением отношения к межпредсердной перегородке или створкам клапанов.

- Степень подвижности миксомы, особенно в систолу и диастолу, что важно для оценки риска обструкции.

- Структурная неоднородность с выявлением участков мукоидной дегенерации, отёка и возможного кровоизлияния.

- Характер накопления контрастного вещества, что позволяет отличить опухоль от тромботических масс и других интракардиальных образований.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Слабовыраженные внутрисердечные опухоли с низкой подвижностью ограниченно различаются на фоне анатомических структур.

- Изменения в клапанах сердца и их функцию труднее оценить без специализированных кинематографических последовательностей.

- Кальцифицированные участки внутри опухоли не визуализируются, что снижает дифференциальную точность.

- Чёткое определение степени гемодинамического воздействия опухоли требует дополнительной эхокардиографии или катетерной оценки.

- Наличие артефактов от движения сердца может искажать контуры образования при нестабильной ритмике.

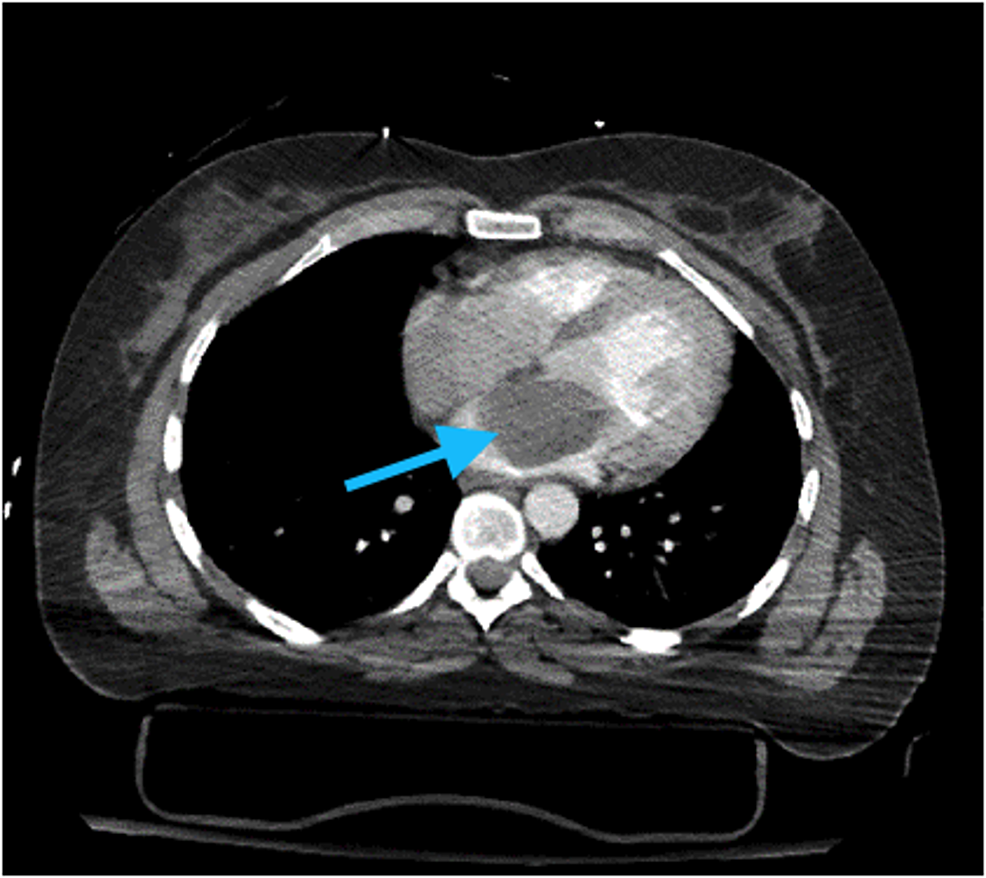

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики миксомы, потому что ограниченно оценивает подвижность опухоли, её внутреннюю структуру и гемодинамическое влияние на клапаны сердца без ЭКГ-синхронизации. Миксома — доброкачественная внутриполостная опухоль сердца, чаще локализующаяся в левом предсердии. Приоритетными методами диагностики являются магнитно-резонансная томография и эхокардиография. МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики миксомы, потому что ограниченно оценивает подвижность опухоли, её внутреннюю структуру и гемодинамическое влияние на клапаны сердца без ЭКГ-синхронизации. Миксома — доброкачественная внутриполостная опухоль сердца, чаще локализующаяся в левом предсердии. Приоритетными методами диагностики являются магнитно-резонансная томография и эхокардиография. МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется внутриполостное образование с плотностью ниже паренхимы миокарда, обычно гомогенное или с участками кальцификации.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется объёмное образование в предсердии, часто округлой или полиповидной формы, прикреплённое к межпредсердной перегородке.

В режиме с контрастированием определяется слабое или умеренное накопление контрастного вещества, преимущественно по периферии, с возможными аваскулярными зонами.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур могут определяться кальцинаты в толще миксомы, если они присутствуют.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Локализацию и объём внутриполостного образования в предсердии.

- Форма и контур опухоли, включая признаки возможного прорастания или сдавления прилежащих структур.

- Плотность тканей образования и наличие участков кальциноза.

- Контуры прикрепления миксомы к стенке или межпредсердной перегородке.

- Характер контрастирования, позволяющий исключить тромб или злокачественный процесс.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Подвижность опухоли в фазах сердечного цикла оценить невозможно без синхронизации с ЭКГ.

- Дифференцировка между мягкотканевыми компонентами миксомы и тромбами затруднена при низком контрастировании.

- Оценка структурной неоднородности ограничена по сравнению с МРТ.

- Функциональные характеристики клапанов и степень гемодинамического влияния остаются вне зоны анализа.

- Малые образования без кальцификатов при нативном режиме могут быть пропущены.

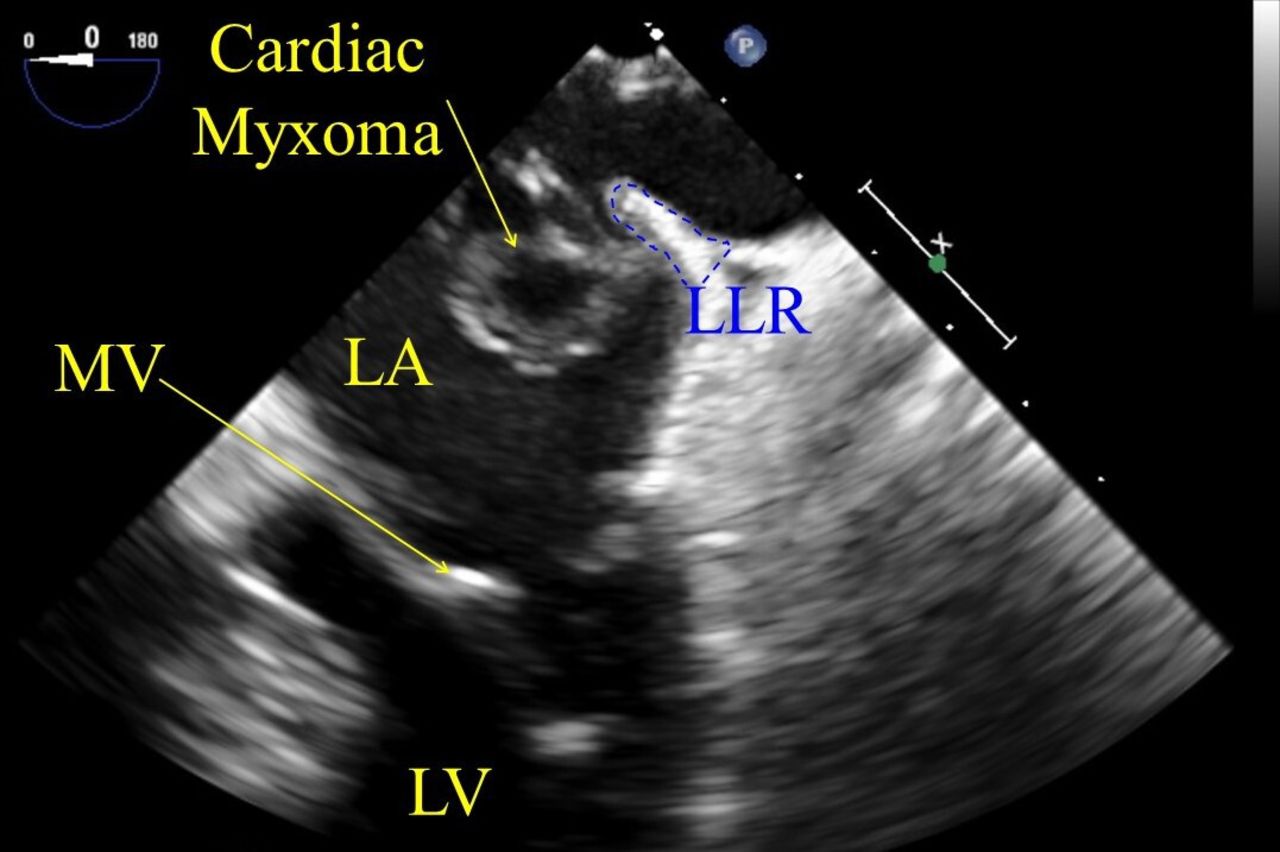

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме определяется округлое или овальное образование в полости предсердия, чаще с прикреплением к межпредсердной перегородке в области овальной ямки.

Эхогенность опухоли варьирует: она может быть гипоэхогенной с участками неоднородности или гиперэхогенной при наличии кальцинатов.

В режиме цветного допплера визуализируется турбулентный поток крови вокруг подвижного образования, особенно при пролабировании через клапан.

На трансторакальном УЗИ определяется подвижность миксомы в диастолу и систолу, что важно для выявления риска блокады клапанного отверстия.

В трансэзофагеальном режиме визуализируется место прикрепления и возможные участки некроза внутри опухоли.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Точное расположение и форма опухоли внутри полости сердца.

- Подвижность образования по отношению к фазам сердечного цикла.

- Характер прикрепления опухоли к стенке предсердия или перегородке.

- Гемодинамическое влияние на клапанный аппарат и движение крови.

- Наличие турбулентности потока и изменения внутриструктурной эхогенности.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Структурная неоднородность опухоли ограниченно оценивается при слабом акустическом окне.

- Оценка наличия отёка, кровоизлияний или участков дегенерации внутри опухоли затруднена.

- Кальцификации отображаются не во всех режимах и требуют подтверждения другими методами.

- Доступ к задним отделам сердца может быть ограничен у пациентов с деформацией грудной клетки.

- Глубокорасположенные образования у пациентов с избыточной массой тела ограниченно дифференцируются.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи, визуализация плотных структур и контрастирование |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация мягких тканей |

Ультразвук, визуализация структур сердца в реальном времени |

|

Чувствительность к мягкотканевым изменениям |

Средняя — различима плотность и кальцинаты, ограничена при слабом контрастировании |

Высокая — выявляется мукоидная дегенерация, отёк, кровоизлияния |

Средняя — визуализируется эхогенность, ограничена при слабом акустическом окне |

|

Чувствительность к кальцинатам |

Высокая — хорошо видны в режиме высокого разрешения |

Низкая — кальцифицированные участки не визуализируются |

Ограниченная — не все кальцинаты видны, зависит от режима и окна |

|

Определение локализации и формы |

Высокая — видны контуры, форма, прикрепление к перегородке |

Высокая — уточняется форма, отношение к створкам и перегородке |

Высокая — точно оценивается форма и место прикрепления |

|

Оценка подвижности |

Недоступна без ЭКГ-синхронизации |

Высокая при применении кинопоследовательностей |

Высокая — подвижность хорошо видна на трансторакальном и ЧПЭ-УЗИ |

|

Структурная неоднородность |

Ограничена — не позволяет дифференцировать мукоидные изменения |

Высокая — отчётливо выявляется гетерогенность, отёк, участки дегенерации |

Ограничена — слабая эхоструктура при плохом акустическом окне |

|

Характеристика контрастирования |

Умеренное накопление по периферии, аваскулярные зоны |

Умеренное неравномерное накопление, особенно по периферии |

Не применяется, оценивается по турбулентности кровотока |

|

Визуализация гемодинамического влияния |

Недоступна |

Частично доступна при специализированных режимах |

Высокая — отчётливо видны нарушения кровотока и риск блокады |

|

Дифференциация с тромбом |

Возможна при анализе контрастирования, но ограничена |

Высокая — характер контрастирования и структура позволяют различать |

Частичная — возможна при оценке подвижности и эхогенности |

|

Визуализация малых опухолей |

Ограничена — без кальцинатов может быть пропущена |

Ограничена — слабо подвижные опухоли трудно различимы |

Ограничена — зависит от окна, массы тела и локализации |

|

Влияние артефактов |

Возможны при высокой плотности, артефакты движения минимальны |

Возможны при нестабильной ритмике сердца |

Возможны при деформации грудной клетки или ожирении |

|

Лучевая нагрузка |

Высокая — 5–7 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 мин |

30–60 мин |

10–20 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Абрикосов А. И. //Фибромы и миксомы. // Частная патологическая анатомия. //Москва.- «Медгиз».- 1947.- Том 2.- С. 215-216.

- Луговский М. К. Миксомы сердца: результаты хирургического лечения и клинико-морфологическая характеристика: автореф. дис. д-ра мед. наук: 14.01.26. — М.: ФГБУ НМИЦ Трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова МЗ РФ. — 2017. — 148 с.

- Серов С.Ф. //Морфология и гистологическая классификация новообразований сердца // Вопросы онкологии.- 1986.- N 7.- С. 9-15.

- Фурсов А. А., Гордеев В. В., Демко И. В., Гордеева Н.В., Крапошина А.Ю., Соловьева И.А. и др.. Миксома сердца - сложности диагностики. Российский кардиологический журнал. 2016.

- Константинов Б.А., Князева Г.Д.. Рабкин И.К. и др. Клинические и диагностические аспекты миксом сердца // Клин. мед. - 1986.-Т. 64. - №2.- 63-67.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ