МРТ, КТ, УЗИ в диагностике симфизита

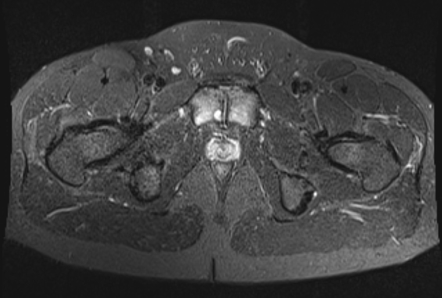

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях определяется снижение сигнала от симфизиального сочленения с утратой однородной структуры хрящевой прослойки, что отражает воспалительно-дегенеративные изменения.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируются гиперинтенсивные участки в зоне симфиза и прилежащих мягких тканей, соответствующие отёку и воспалению.

В режиме с подавлением сигнала от жира выявляется усиленный сигнал в зоне симфиза и околосимфизиальных мышц, что подтверждает наличие активного воспалительного процесса.

В режиме с подавлением сигнала от воды определяется неравномерность структуры межлобкового диска и признаки скопления жидкости в области сочленения.

В режиме диффузионно-взвешенной визуализации фиксируется ограничение диффузии в зоне воспаления, что свидетельствует о выраженной клеточной инфильтрации и активном воспалении.

В режиме контрастного усиления определяется интенсивное накопление контраста в зоне симфиза и в окружающих мягких тканях, что указывает на гиперваскуляризацию и воспаление.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина воспалительно изменённой межлобковой ткани, отражающая степень активности воспалительного процесса.

- Глубина распространения отёка в окружающие мягкие ткани, особенно в приводящие мышцы бедра и области лобковых костей.

- Структура симфиза и наличие изменений хрящевой прослойки, важных для уточнения стадии воспаления.

- Степень контрастного усиления воспалительных очагов, что позволяет дифференцировать активные изменения от хронических.

- Состояние мышечно-связочного аппарата, прилежащего к симфизиальной области, с возможным вовлечением в воспаление.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Кальцификаты в зоне симфиза, которые не отображаются с достаточной точностью в стандартных режимах визуализации.

- Точные размеры микроэрозий или участков остеосклероза, недостаточно различимые при выраженном отёке.

- Начальные костные изменения без вовлечения мягких тканей.

- Слабовыраженные изменения хрящевой прослойки, не сопровождающиеся воспалением, могут быть недостаточно видимы.

- Оценка плотности костной ткани в зоне симфиза, что требует дополнительных методов визуализации.

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики симфизита, потому что позволяет преимущественно выявлять изменения костной ткани, такие как остеолиз и остеосклероз, но ограничена в точной оценке воспаления мягких тканей, связок и межлобкового диска на ранних стадиях процесса. Симфизит представляет собой воспалительно-дегенеративное поражение лобкового сочленения с вовлечением окружающих мягких тканей. Приоритетным методом диагностики является магнитно-резонансная томография. МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики симфизита, потому что позволяет преимущественно выявлять изменения костной ткани, такие как остеолиз и остеосклероз, но ограничена в точной оценке воспаления мягких тканей, связок и межлобкового диска на ранних стадиях процесса. Симфизит представляет собой воспалительно-дегенеративное поражение лобкового сочленения с вовлечением окружающих мягких тканей. Приоритетным методом диагностики является магнитно-резонансная томография. МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется снижение плотности костной ткани в зоне лобкового сочленения и участки остеолиза или остеосклероза в теле лобковых костей.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется утолщение мягкотканных структур вокруг симфиза, а также возможное скопление жидкости в парасимфизиальных пространствах.

В режиме с контрастированием определяется слабое или умеренное накопление контраста в зоне симфиза и прилежащих тканях, что подтверждает воспалительную природу изменений.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур фиксируются микротрещины, эрозии и участки перестройки костной ткани, характерные для хронического течения.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Глубина и локализация участков остеолиза и остеосклероза, отражающих степень воспаления и дегенерации костной ткани.

- Толщина и плотность костной ткани в зоне симфиза, определяющая степень её разрушения или склерозирования.

- Наличие костных дефектов, микротрещин и краевых эрозий, что важно для оценки тяжести процесса.

- Чёткость контуров симфиза и его пространственных изменений, включая подвывихи и деформации.

- Объём воспалительно изменённых парасимфизиальных мягких тканей, выявляемых в режиме мягкотканного окна.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Состояние хрящевой прослойки и её структурные изменения, которые плохо различимы без мягкотканной контрастности.

- Отёк костного мозга и выраженность воспаления в мягких тканях, которые точнее определяются при МРТ.

- Дифференцировка хронических и активных воспалительных изменений, невозможная без дополнительного функционального анализа.

- Слабовыраженные изменения в связках и мышцах, прилежащих к симфизу, не всегда отчётливо различимы.

- Функциональная активность воспаления и степень васкуляризации, которые не выявляются при нативной КТ.

Ультразвуковое исследование не является базовым исследованием для диагностики симфизита, потому что ограничено в визуализации структуры костной ткани, хрящевой прослойки симфиза и глубоких изменений при выраженном отёке мягких тканей, особенно без применения допплеровского картирования. УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме определяется расширение симфизиального промежутка и снижение эхогенности окружающих тканей, соответствующее воспалительным изменениям.

Выявляется утолщение и изменение структуры парасимфизиальных мышц и связок с признаками отёка и инфильтрации.

В режиме допплеровского картирования фиксируется усиленный кровоток в зоне симфиза и околосуставных мягких тканях, отражающий активную воспалительную реакцию.

Визуализируются участки скопления жидкости или реактивного выпота в парасимфизиальных пространствах, особенно при остром воспалении.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина и структура мягких тканей в зоне симфиза, включая связки и мышцы, участвующие в воспалении.

- Глубина отёка и распространённость воспаления в околосуставных структурах.

- Состояние кровоснабжения воспалённых тканей, определяемое по интенсивности допплеровского сигнала.

- Признаки скопления жидкости или абсцедирования в мягких тканях, указывающие на осложнённое течение.

- Изменения симфизиального промежутка и его динамика при функциональной нагрузке.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Структура костной ткани и наличие остеосклероза или остеолиза, не определяются при стандартной эхографии.

- Состояние хрящевой прослойки межлобкового сочленения, которая плохо отображается в глубине.

- Слабовыраженные участки воспаления в глубоко расположенных структурах при ограниченном доступе ультразвукового датчика.

- Дифференцировка активного воспаления и хронических изменений без допплеровского режима недостаточно точна.

- Визуализация глубоких связок и внутренних структур при выраженном отёке может быть затруднена.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи, визуализация плотных структур |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация мягких тканей |

Ультразвуковые волны, отражение от тканей |

|

Чувствительность к изменениям костей |

Высокая — определяются остеолиз, остеосклероз, микротрещины |

Средняя — видны костные изменения при отёке, но менее чётко |

Ограничена — костная структура не визуализируется |

|

Чувствительность к воспалению мягких тканей |

Средняя — отёк определяется при контрастировании |

Высокая — отёк, инфильтрация и воспаление визуализируются отчётливо |

Высокая — изменение эхогенности, утолщение тканей и усиление кровотока |

|

Определение изменений симфиза |

Видна деформация, остеолиз, подвывих, краевые дефекты |

Видна структура симфиза, утолщение хрящевой прослойки и отёк |

Изменение симфизиального промежутка и эхогенности |

|

Выявление жидкости и инфильтрации |

Возможна визуализация жидкости в мягкотканных пространствах |

Чётко видна жидкость и воспалительный инфильтрат |

Выявляются выпот и инфильтрация в мягких тканях |

|

Оценка связок и мышц |

Ограничена — плохо отображаются без контраста |

Чёткая визуализация связок, мышц и их вовлечения в воспаление |

Видны утолщённые и отёчные мышцы и связки |

|

Дифференцировка острого и хронического процесса |

Требуется сопоставимая динамика |

Возможна по контрастному усилению и диффузии |

Ограничена без допплеровского режима |

|

Контрастное усиление |

Усиление костных и мягкотканных структур при активном воспалении |

Усиление синовиальной оболочки и околосуставных тканей |

Не проводится |

|

Лучевая нагрузка |

Высокая — 5–7 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 мин |

30–60 мин |

10–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Воробьев А. А., Селихова М. С., Ильина О. В., Яковенко М. С. Симфизиопатия как междисциплинарная проблема // Вестник ВолгГМУ. 2020. № 3(75). С. 20–24.

- Ультразвуковая диагностика состояния лонного сочленения у женщин/ Логутова Л.С., Чечнева М.А., Лысенко С.Н., Черкасова Н.Ю.//Русский медицинский журнал. Мать и дитя. - 2015 - №1.

- Чернуха Е. А., Ананьев Е. В. Дисфункция лонного сочленения // Журнал Российского общества акуш.-гин. — 2006. — №3.

- Петрушин А. Л., Прялухина А. В. Расхождение лонного сочленения при беременности и родах (обзор литературы) // Травматология и ортопедия России. 2018. № 24(3). С. 145–156.

- Незнакомцева Е.П. Сравнительная оценка оптической плотности костной и хрящевой ткани симфизов человека / Е.П. Незнакомцева // Судебно-медицинская экспертиза. 1997. - № 3. - С. 10-14.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ