Рентген в диагностике остеомы

Рентгенологическая диагностика при остеоме направлена на выявление прямых признаков костного доброкачественного новообразования с характерной структурой. Исследование проводится в прямой и боковой проекциях исследуемой анатомической области в костном режиме. При локализации остеомы в придаточных пазухах носа применяются прицельные рентгенограммы в аксиальной и лобно-носовой проекциях.

Рентгенологическая диагностика при остеоме направлена на выявление прямых признаков костного доброкачественного новообразования с характерной структурой. Исследование проводится в прямой и боковой проекциях исследуемой анатомической области в костном режиме. При локализации остеомы в придаточных пазухах носа применяются прицельные рентгенограммы в аксиальной и лобно-носовой проекциях.

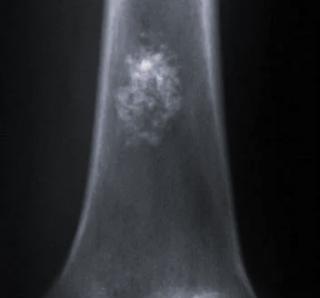

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

Гомогенная округлая или овальная тень высокой плотности, соответствующая костной ткани, отчётливо визуализируемая в прямой проекции.

Чёткие ровные контуры образования, указывающие на его доброкачественный характер.

Фиксированность остеомы к кортикальному слою кости, без признаков инфильтративного роста.

Отсутствие периостальной реакции или деструктивных изменений в окружающих структурах.

Постепенное увеличение размеров опухоли при динамическом наблюдении, без признаков инвазии.

Смещение или деформация близлежащих анатомических структур при значительных размерах.

В области придаточных пазух — очаг плотного затемнения, иногда с изменением формы пазухи.

Диагностические преимущества

Рентгенографическое исследование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размер, форма и плотность образования.

- Контуры опухоли и её связь с окружающей костной тканью.

- Точное расположение в пределах черепных костей, придаточных пазух или длинных трубчатых костей.

- Характер и степень смещения прилежащих структур.

- Наличие или отсутствие признаков хронического воспаления в области поражения.

- Оценка динамики роста при повторных исследованиях.

Диагностические ограничения

Рентгенологическое обследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможность оценки внутренней структуры опухоли при смешанном типе.

- Снижение чувствительности при локализации в сложных анатомических зонах (например, основания черепа).

- Ограниченные возможности при малых размерах остеомы, особенно при наложении теней других структур.

- Невозможность дифференцировать остеому от других плотных образований без дополнительных методов.

- Отсутствие информации о степени вовлечения мягких тканей.

- Невозможность выявления ранних признаков роста без выраженных костных изменений.

- Присутствует лучевая нагрузка: при рентгенографии в двух проекциях эффективная доза составляет от 0,05 до 0,2 мЗв в зависимости от локализации.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Нейштадт Э.Л., МаркочевА.Б. Опухоли и опухолеподобные заболевания костей. 2007, с. 40-51.

- Остеома // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Тарасов, А.Н. Диагностика опухолеподобных поражений костей / А.Н. Тарасов, В.А. Крошкина, А.П. Мочалов // Гений Ортопедии. - 2012. - № 3.

- Ланцман Ю.И. Доброкачественные опухоли / Опухоли костей. – Томск: Издательство Томского университета, 1990. – С. 88-158

- Зоря, В.И. Некоторые вопросы классификации, диагностики и лечения костных опухолей / В.И. Зоря, А.Г. Матвеев, А.А. Красильников // Медицинский вестник Северного Кавказа. - 2012. - Т. 25. - № 1. - С. 96-100.

- Зацепин С.Т. "Костная патология взрослых " Москва, «Медицина», 2001г. С 446-490.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ