Виды перелома

Перелом дистального конца лучевой кости — наиболее частый вариант перелома, особенно у пожилых людей с остеопорозом. Классическим примером является перелом Коллеса, при котором происходит дорсальное смещение дистального фрагмента при падении на вытянутую руку. Менее распространён перелом Смита, характеризующийся смещением дистального фрагмента ладонно. Данные переломы могут быть внутрисуставными или внесуставными, со смещением или без него.

Перелом дистального конца лучевой кости — наиболее частый вариант перелома, особенно у пожилых людей с остеопорозом. Классическим примером является перелом Коллеса, при котором происходит дорсальное смещение дистального фрагмента при падении на вытянутую руку. Менее распространён перелом Смита, характеризующийся смещением дистального фрагмента ладонно. Данные переломы могут быть внутрисуставными или внесуставными, со смещением или без него.

Перелом диафиза лучевой кости может быть изолированным или сочетанным с переломом локтевой кости. Один из характерных видов — перелом Галеацци, при котором происходит перелом диафиза лучевой кости в сочетании с вывихом дистального лучелоктевого сустава.

Перелом головки или шейки лучевой кости наблюдается преимущественно у взрослых при падении на выпрямленную в локтевом суставе руку. Он может быть изолированным или сочетаться с другими травмами локтевого сустава.

Оскольчатые переломы лучевой кости характеризуются множественными костными фрагментами, нарушающими анатомию и стабильность предплечья.

Вколоченные переломы встречаются при значительной осевой нагрузке, когда один фрагмент вдавливается в другой.

Патологические переломы лучевой кости возникают в результате незначительной травмы на фоне уже существующего поражения костной ткани — опухоли, кисты, остеомиелита или остеопороза.

Рентген в диагностике перелома лучевой кости

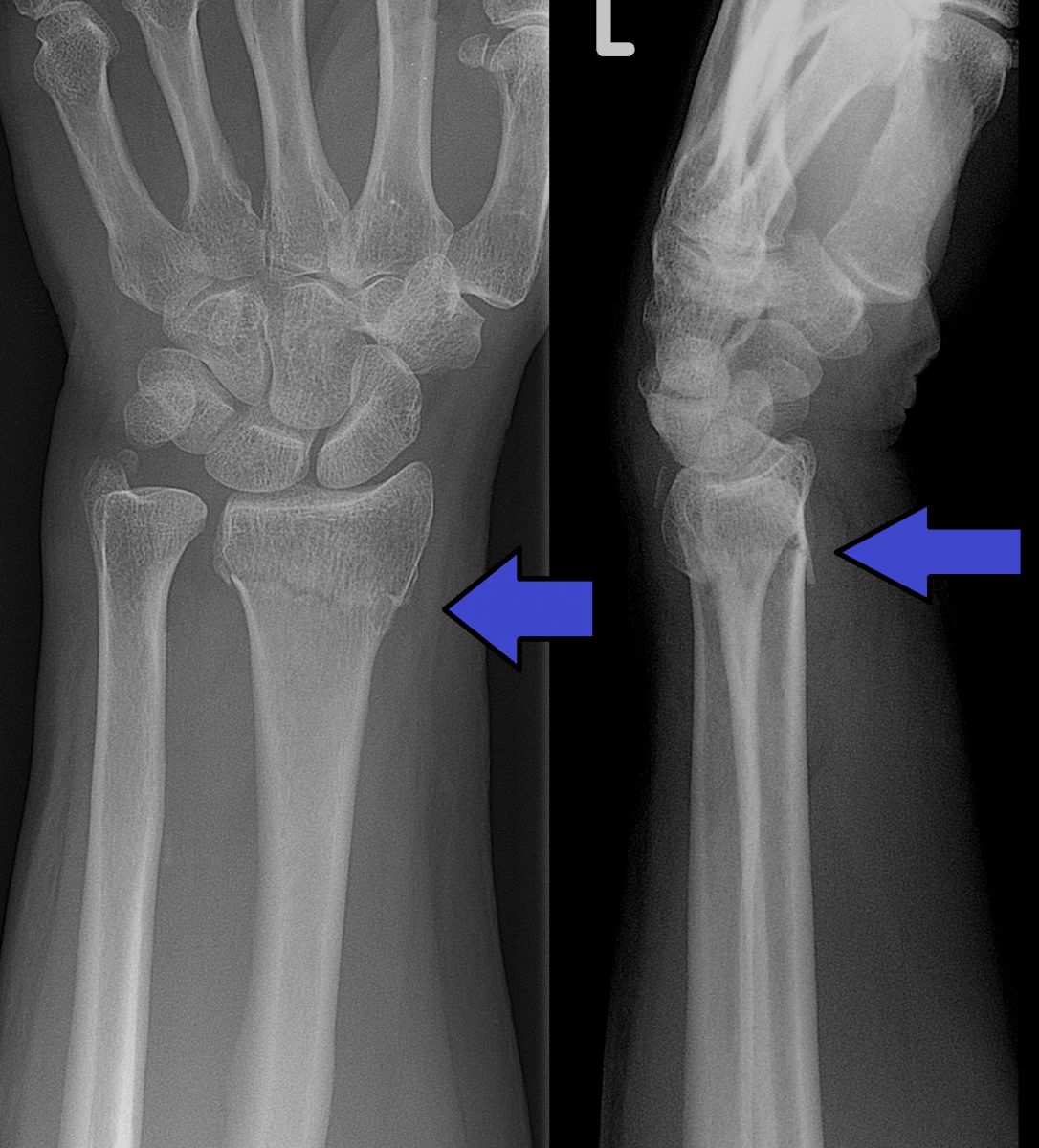

Рентгенографическая визуализация при переломе лучевой кости проводится в прямой, боковой и косой проекциях предплечья, а при повреждениях в области запястья — в специальных укладках кисти (например, проекции по Стейхману). Цель исследования — выявление признаков нарушения целостности лучевой кости, определение уровня, характера и протяжённости перелома, степени смещения отломков, а также оценка состояния суставных поверхностей, локтевого и лучезапястного суставов и сопутствующих повреждений.

Рентгенография выявляет следующие признаки перелома лучевой кости:

Перелом дистального конца лучевой кости (включая переломы Коллеса и Смита):

- Линия перелома проходит через метафизарную зону лучевой кости, часто в пределах 2–3 см от суставной поверхности.

- При переломе Коллеса визуализируется дорсальное (тыльное) смещение дистального фрагмента, укорочение лучевой оси, деформация тыльного контура дистального отдела.

- Угол между осью диафиза и суставной поверхностью изменяется (доральная ангуляция).

- При переломе Смита дистальный фрагмент смещён в ладонную сторону, определяются изменения в наклоне суставной поверхности вперёд.

- Возможно наличие ступенчатости, расширения суставной щели, признаков компрессии суставной поверхности при внутрисуставном характере перелома.

- Часто выявляется дорсальное или ладонное смещение и ротация отломков, особенно при нестабильных формах.

Перелом диафиза лучевой кости (включая перелом Галеацци):

- Линия перелома проходит поперечно или косо через среднюю треть или диафиз лучевой кости.

- Контуры костных отломков прерываются, трабекулярный рисунок нарушен.

- При переломе Галеацци дополнительно определяется вывих головки локтевой кости в дистальном лучелоктевом суставе с нарушением конгруэнтности суставных поверхностей.

- Наблюдается укорочение лучевой кости и расхождение суставной щели в проекции дистального лучелоктевого сочленения.

- Могут быть признаки нестабильности — расхождение фрагментов, отсутствие костного контакта, деформация оси предплечья.

Перелом головки или шейки лучевой кости:

- Линия перелома проходит через метаэпифизарный отдел вблизи локтевого сустава.

- Визуализируется частичное или полное разрушение контура суставной поверхности головки, её смещение или фрагментация.

- При переломе шейки может выявляться отклонение проксимального фрагмента кнаружи или внутрь относительно оси кости.

- В оскольчатых вариантах — множественные фрагменты с нарушением сферичности суставной поверхности.

- Угол между шейкой и диафизом может быть изменён (вальгус или варус).

- Наличие интраартикулярного смещения указывает на необходимость хирургической стабилизации.

Оскольчатый перелом лучевой кости:

- Определяются множественные костные фрагменты различной формы и величины, расположенные в области диафиза или метафиза.

- Анатомическая ось кости нарушена, возможны угловая деформация и укорочение.

- Контуры фрагментов неровные, межфрагментарные промежутки выражены.

- При оскольчатом переломе с повреждением суставных поверхностей — нарушение конгруэнтности, расширение суставной щели, инконгруэнтность краёв.

- Выявляется деформация сегмента с утратой непрерывности кортикального слоя.

Вколоченный перелом лучевой кости:

Определяется уплотнение трабекулярного рисунка в зоне повреждения.

- Контуры кортикального слоя сохранены, но сглажены или частично деформированы.

- Между фрагментами отсутствует явная линия перелома, вместо неё — участок с уплотнённой структурой, укорочением сегмента.

- Может быть минимальное смещение при сохранении функциональной оси.

- Иногда выявляется краевой дефект в виде впячивания на внутреннем контуре кости.

Патологический перелом лучевой кости:

- Линия перелома локализована в зоне предварительно изменённой костной структуры (киста, очаг деструкции, опухоль).

- Визуализируются остеолитические или остеобластические изменения, нарушение трабекулярного рисунка, истончение кортикального слоя.

- Контуры патологического очага неравномерные, возможны участки периостальной реакции.

- Часто отсутствует травматическая предыстория, перелом выглядит несоответствующим предполагаемой нагрузке.

- Могут определяться признаки деструкции окружающей костной ткани, инфильтрации или нестабильности при минимальном смещении.

Диагностические преимущества

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры перелома:

- Определение точного анатомического уровня перелома (проксимальный, диафизарный, дистальный отдел, лучевая кость в типичном месте).

- Анализ характера перелома — поперечный, косой, винтообразный, оскольчатый, многооскольчатый, компрессионный.

- Оценка степени и направления смещения отломков.

- Выявление сопутствующих повреждений — подвывихов, вывихов, переломов локтевой кости.

- Мониторинг консолидации, формирования костной мозоли, корректности репозиции и фиксации после лечения.

Диагностические ограничения

Метод имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Отсутствие оценки состояния хрящевых поверхностей, суставного хряща, связок и сухожилий без данных МРТ или УЗИ.

- Невозможность выявления стрессовых переломов или микротрещин без выраженной линии перелома.

- Ограниченная чувствительность при наложении мягкотканных отёков, гипсовых или металлоконструкций.

- Снижение информативности при неправильной укладке конечности или технических артефактах съёмки.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии предплечья или лучезапястного сустава в нескольких проекциях суммарная эффективная доза составляет от 0,01 до 0,03 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Выбор тактики лечения переломов лучевой кости в типичном месте/ Каракулько Н.А., Рузанов В.И., Чибриков А.Г., Хачатрян А.Г.// Здоровье и образование в XXI веке - 2009 - Т.1, №1.

- Гильмутдинова Л.Т., Кутлиахметов Н.С., Сахабутдинова А.Р. Медицинская реабилитация больных с травмами верхних конечностей // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 10–4. – С. 647–650.

- Зубов А. А., Рябова М. Н., Новикова Ю. К. Случай осложненного течения перелома дистального метаэпифиза лучевой кости // Наука молодых, 2022. Т. 10, № 2. С. 203–212.

- Медофф, Р.Дж. (август 2005 г.). "Важная рентгенологическая оценка переломов дистального отдела лучевой кости". Клиники кисти. 21 (3): 279–288.

- Хилл, Дж.Р.; Гиасси, А. «Переломы лучевой кости: подходы, показания и методы». Журнал хирургии кисти. 41 (8): 845–54.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ