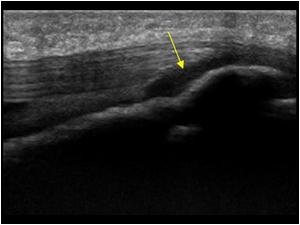

Болезнь Осгуда-Шляттера развивается в подростковом возрасте и сопровождается болевым синдромом, локальным отёком и ограничением физической активности. Основными методами диагностики являются клиническое обследование с оценкой локальной болезненности, рентгенография для выявления изменений костной структуры и возможной отслойки костных фрагментов, а также МРТ для детального изучения состояния сухожилий и мягкотканевых структур. УЗИ используется для оценки толщины пателлярного сухожилия, наличия воспаления и динамики патологического процесса.

УЗИ в диагностике болезни Осгуда-Шляттера

УЗИ при болезни Осгуда-Шляттера выявляет следующие анатомические аспекты:

УЗИ при болезни Осгуда-Шляттера выявляет следующие анатомические аспекты:

В режиме серошкального сканирования определяется утолщение пателлярного сухожилия, увеличение эхогенности прилежащих мягких тканей, изменение контуров бугристости большеберцовой кости, возможное наличие фрагментации костной структуры в зоне прикрепления сухожилия.

В режиме цветового допплеровского картирования визуализируется усиление кровотока в зоне воспаления, возможное появление неоваскуляризации в мягкотканевых структурах, отсутствие значительных изменений в глубоких отделах сухожилия.

В режиме энергетического допплера выявляется усиленная перфузия в зоне прикрепления сухожилия к большеберцовой кости, возможные признаки гиперемии в прилежащих тканях, отсутствие значительных сосудистых аномалий.

В режиме эластографии определяется снижение эластичности пателлярного сухожилия, возможное уплотнение соединительнотканных структур, умеренная жёсткость костно-хрящевых элементов в зоне поражения.

Диагностические преимущества

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры болезни Осгуда-Шляттера:

- Толщина пателлярного сухожилия, что даёт возможность определить степень его воспалительных изменений и отёка.

- Структура бугристости большеберцовой кости, что позволяет выявить участки фрагментации, уплотнения и возможной костной перестройки.

- Васкуляризация мягких тканей, что даёт информацию о наличии воспалительной реакции и возможном формировании неоваскуляризации.

- Изменения в окружающих структурах, что позволяет оценить состояние подкожной клетчатки, соединительнотканных элементов и суставной капсулы.

- Динамика воспалительных изменений, что даёт возможность отслеживать прогрессирование заболевания и эффективность лечения.

Диагностические ограничения

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты болезни Осгуда-Шляттера:

- Глубинные изменения в костной структуре, что ограничивает возможность оценки субкортикальных поражений без применения КТ.

- Разграничение воспалительных и дегенеративных изменений, что требует комплексного подхода с применением клинических и лабораторных данных.

- Функциональное состояние коленного сустава, что невозможно определить без дополнительных биомеханических исследований.

- Изменения на ранних стадиях заболевания, что может затруднять диагностику при отсутствии выраженной костной перестройки.

- Долговременные последствия заболевания, что требует динамического наблюдения с повторными исследованиями для контроля за процессом восстановления.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Городник А.Г., Лантсов В.П. Проблема заболевания Осгуда Шлаттера // Вестн. Рентгенол. Радиол. - 1963.- №38.-С14-17.

- Пудовников С.П., Тарабыкин А.Н. "Методика оперативного вмешательства при болезни Осгуда-Шлаттера"// Военно-медицинский журнал 1987. - № 7. - С. 62.

- Чочиев Г.М., Моисеев А.А, Алборов О.И. Болезнь Осгуд-Шляттера: диагностика и тактика лечения // Актуальные вопросы хирургии, травматологии и ортопедии: Сб. науч. тр.- Владимир, 1999.-С. 151-155.

- Башуров З.К. Болезнь Осгуд-Шляттера // Травматология и ортопедия России. 1998. - №2. - С.78-82.

- Ермекова М.А.. Лучевая диагностика болезни Осгуда – Шлаттера. Медицина и экология. №4. 2016 г. 14-19 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ