Флюорография в диагностике микоплазменной пневмонии

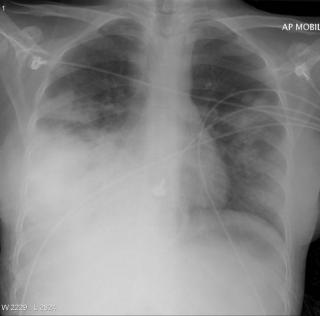

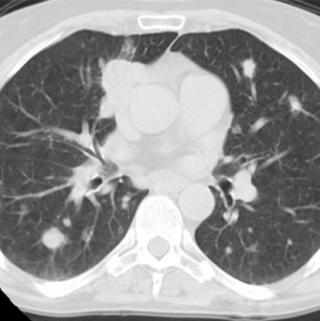

Флюорография при подозрении на микоплазменную пневмонию проводится в рамках первичного обследования при наличии респираторных симптомов, субфебрильной температуры, сухого кашля и общего недомогания. Исследование выполняется в прямой и боковой проекциях с применением цифровой регистрации изображения. Цель — выявление косвенных анатомических признаков очагового или интерстициального воспаления лёгочной ткани, характерных для атипичной бактериальной инфекции.

Флюорография лёгких выявляет следующие анатомические признаки микоплазменной пневмонии:

Очаговые затемнения неоднородной плотности, преимущественно в прикорневых или нижнедолевых отделах лёгких.

Пятнистые или мелкоочаговые инфильтративные тени с нечеткими контурами на фоне сохранённого легочного рисунка.

Усиление и деформация интерстициального рисунка по типу сетчатости или тяжистости.

Расширение прикорневых зон и усиление сосудистого пучка на стороне поражения.

Признаки плевропневмонии с незначительным локальным плевральным наслоением.

Участки умеренного пневмосклероза при длительном течении воспалительного процесса.

Сохранение воздушности лёгких при наличии слабовыраженных очагов, не сопровождающихся тотальной консолидацией.

Диагностические преимущества

Флюорограмма позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Форма, размеры и локализация очаговых и интерстициальных изменений в лёгочной ткани.

- Характер инфильтрации — очаговая, пятнистая, мелкоточечная или сетчатая с возможностью ретроспективной оценки.

- Состояние прикорневых зон и сосудистого рисунка, отражающее степень вовлечения интерстиция.

- Возможность выявления плевральных наложений или плевропаренхиматозного компонента.

- Сравнительная оценка динамики процесса при наличии предыдущих флюорограмм.

- Высокая доступность, быстрота получения изображения и пригодность для массового скрининга.

- Применимость у пациентов с ограничением дыхательной экскурсии и невозможностью выполнения КТ.

Диагностические ограничения

Флюорография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Очаги воспаления диаметром менее 3 мм могут не определяться на снимке.

- Изменения в заднебазальных сегментах могут частично перекрываться анатомическими структурами.

- Отсутствие выраженной инфильтрации затрудняет визуализацию при интерстициальном варианте течения.

- Невозможно провести чёткую дифференцировку между бактериальными, вирусными и атипичными пневмониями.

- Метод не позволяет оценить бронхиальное дерево, сосуды и медиастинальные структуры.

- Ограничена возможность количественной оценки объёма поражения лёгочной ткани.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении цифровой флюорографии органов грудной клетки в двух проекциях суммарная эффективная доза составляет от 0,05 до 0,1 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Микоплазменные пневмонии / В.Е. Ноников // Кремлевская медицина (Клинический вестник). - 1999. - № 4. - С. 7-10.

- Ноников В.Е. Диагностика и лечение микоплазменных пневмоний / В.Е. Ноников, М.Г. Воробьева // 2005. - Т. 7, № 10. - С. 839-843.

- Кошкарина, Е. А. Клинико-эпидемиологические и иммунологические характеристики микоплазменных пневмоний (аналитический обзор) /

- Е. А. Кошкарина, Д. В. Квашнина, И. Ю. Широкова // Журнал МедиАль : 2019. - № 1. - С. 7-18.

- Эпидемиологические особенности микоплазменных пневмоний / Е. А. Кошкарина, О. А. Стражнова, М. А. Шарабакина // Фундаментальная и клиническая медицина. - 2021. - Т. 6, № 3. - С. 85-93.

- Никонова, Е. В. Пневмонии: эпидемиология, классификация, клинико-диагностические аспекты / Е. В. Никонова, А. Г. Чучалин // Русский медицинский журнал. - 1997. - Т. 5. - № 17. - С.1095-1099.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ