КТ и УЗИ в диагностике гемоперитонеума

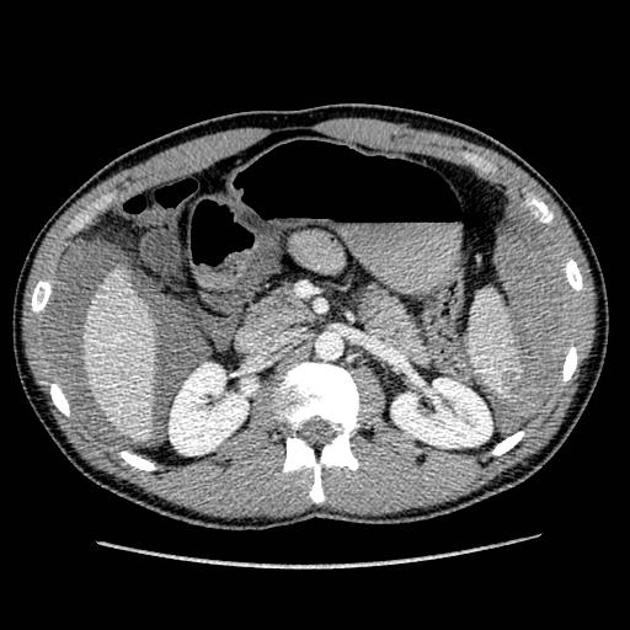

Компьютерная томография при подозрении на гемоперитонеум проводится в нативном режиме и с внутривенным контрастированием, в рамках экстренного комплексного обследования органов брюшной полости. Цель — выявление прямых признаков внутрибрюшного кровоизлияния, определение объема крови, источника кровотечения и сопутствующих повреждений паренхиматозных органов.

Компьютерная томография при подозрении на гемоперитонеум проводится в нативном режиме и с внутривенным контрастированием, в рамках экстренного комплексного обследования органов брюшной полости. Цель — выявление прямых признаков внутрибрюшного кровоизлияния, определение объема крови, источника кровотечения и сопутствующих повреждений паренхиматозных органов.

КТ выявляет следующие признаки гемоперитонеума:

Свободная жидкость с плотностью от 30 до 70 HU в брюшной полости, чаще в подпечёночном пространстве, латеральных каналах и в малом тазу.

Наличие уровней жидкости с различной плотностью, указывающих на гетерогенность содержимого (кровь с элементами плазмы и сгустков).

Контрастное экстравазирование в фазу артериального или венозного усиления при активном кровотечении.

Уплотнение и отёк окружающей жировой клетчатки вблизи источника кровопотери.

Коллапс или смещение органов брюшной полости вследствие массивного скопления крови.

Вторичные признаки повреждения паренхиматозных органов — дефекты капсулы, участки сниженной плотности, деформация контуров.

Гемоперитонеум в сальниковой сумке или между петлями кишечника при высоком объёме излияния.

Диагностические преимущества КТ

КТ-диагностика даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Определение плотности жидкостного содержимого, позволяющее дифференцировать кровь от других жидкостей.

- Оценка точного объема скопившейся крови в анатомических зонах живота.

- Выявление активного контрастного экстравазата как признака продолжающегося кровотечения.

- Определение топографии и распространённости гемоперитонеума во всех отделах брюшной полости.

- Визуализация повреждений печени, селезёнки, почек, поджелудочной железы, сосудов.

- Возможность мультипланарной реконструкции и трёхмерной оценки пространственного расположения гематом.

Диагностические ограничения компьютерной томографии

Метод имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Микроочаговые повреждения сосудов и органов, не сопровождающиеся значимым кровотечением.

- Ретроперитонеальные гематомы без выраженной компрессии соседних структур.

- Дифференциация старых и свежих кровоизлияний при неоднородной плотности.

- Оценка степени нарушения гемодинамики без сочетания с ангиографией или ультразвуком.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении спиральной КТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием эффективная доза составляет от 6 до 12 мЗв.

Ультразвуковое исследование при подозрении на гемоперитонеум проводится в экстренном режиме через переднюю брюшную стенку, под рёберными дугами и в проекции малого таза. Цель обследования — выявление прямых признаков внутрибрюшного кровоизлияния, определение объёма свободной жидкости и возможной локализации источника кровопотери.

Ультразвуковое исследование при подозрении на гемоперитонеум проводится в экстренном режиме через переднюю брюшную стенку, под рёберными дугами и в проекции малого таза. Цель обследования — выявление прямых признаков внутрибрюшного кровоизлияния, определение объёма свободной жидкости и возможной локализации источника кровопотери.

Ультразвуковое исследование выявляет следующие анатомические признаки гемоперитонеума:

Свободная анэхогенная или слабогипоэхогенная жидкость в латеральных каналах, подпечёночном пространстве, малом тазу.

Наличие взвеси, эхогенных сгустков или перемещаемых включений в полости живота, свидетельствующих о гетерогенной структуре жидкости.

Изменение контуров печени, селезёнки или почек при наличии сопутствующих повреждений.

Смещение кишечных петель или деформация их конфигурации за счёт давления объёмного жидкостного компонента.

Отражение эхосигнала в зоне между капсулой органов и передней брюшной стенкой при скоплении жидкости.

Диагностические преимущества УЗИ

Сонография позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Выявление даже незначительного количества свободной жидкости (менее 200 мл) в брюшной полости.

- Дифференциация анэхогенной и гетерогенной жидкости по характеру эхосигнала.

- Возможность многократного динамического наблюдения в реальном времени без лучевой нагрузки.

- Точная локализация свободной жидкости в анатомических карманах и пространствах.

- Оценка эхоструктуры паренхиматозных органов при подозрении на сопутствующее повреждение.

Диагностические ограничения УЗИ

УЗ-исследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Определение плотности жидкости невозможно — не позволяет отличить транссудат, экссудат или кровь.

- Невозможность верифицировать источник кровотечения при отсутствии выраженного повреждения органа.

- Снижение чувствительности при избыточном газообразовании в кишечнике или ожирении.

- Затруднённая визуализация при наличии перевязочных материалов, дренажей или послеоперационных изменений.

- Невозможность оценки слабых повреждений сосудов и очагов паренхимы при отсутствии значительного кровоизлияния.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

УЗИ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип метода |

Генерация и приём высокочастотных ультразвуковых волн с построением изображения в реальном времени |

Рентгеновское излучение с послойным сканированием и измерением плотности тканей в единицах Хаунсфилда, внутривенное контрастирование в артериальную и венозную фазы |

|

Режим и цель |

Экстренное серошкальное сканирование через переднюю брюшную стенку, под рёберными дугами и в проекции малого таза для выявления признаков внутрибрюшного кровоизлияния и оценки объёма свободной жидкости |

Нативная и контрастная спиральная КТ органов брюшной полости с тонким срезом для выявления крови, оценки её объёма, источника кровотечения и сопутствующих повреждений |

|

Признаки |

Свободная анэхогенная или слабогипоэхогенная жидкость в латеральных каналах, подпечёночном пространстве, малом тазу; эхогенные сгустки или взвесь; смещение кишечных петель; деформация контуров органов при сопутствующих повреждениях; эхосигнал между капсулой органов и передней брюшной стенкой |

Свободная жидкость 30–70 HU в типичных анатомических зонах; уровни жидкости разной плотности; контрастное экстравазирование при активном кровотечении; уплотнение и отёк клетчатки рядом с источником; коллапс или смещение органов; признаки повреждения паренхиматозных органов; кровь в сальниковой сумке или межкишечных промежутках |

|

Диагностические преимущества |

Выявление жидкости объёмом менее 200 мл; оценка характера эхосигнала для дифференциации однородной и гетерогенной жидкости; динамическое наблюдение без лучевой нагрузки; точная локализация жидкости в анатомических карманах; оценка эхоструктуры паренхиматозных органов |

Определение плотности содержимого для дифференциации крови и других жидкостей; точный расчёт объёма крови; выявление активного экстравазата; полная топографическая оценка распространённости; визуализация повреждений печени, селезёнки, почек, поджелудочной железы, сосудов; трёхмерная реконструкция |

|

Ограничения |

Невозможность определения плотности жидкости; трудности верификации источника кровотечения при отсутствии повреждений органа; снижение чувствительности при метеоризме или ожирении; затруднённая визуализация при перевязочных материалах и дренажах; невозможность оценки слабых повреждений сосудов и паренхимы |

Нет выявления слабых повреждений сосудов и органов без значимого кровотечения; трудности в оценке ретроперитонеальных гематом без компрессии; ограниченная дифференциация старых и свежих кровоизлияний; невозможность оценки гемодинамики без ангиографии или УЗИ |

|

Доступность и мобильность |

Высокая мобильность, возможно проведение у постели пациента и в операционной |

Требует стационарного оборудования, невозможна транспортировка аппарата к пациенту |

|

Возможность повторных исследований |

Неограниченная частота повторов без риска, подходит для динамического мониторинга |

Ограничена из-за лучевой нагрузки, выполняется при необходимости |

|

Подготовка пациента |

Минимальная, в экстренных ситуациях не требуется |

В экстренных ситуациях проводится без подготовки, при контрастировании необходим внутривенный доступ и исключение противопоказаний |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

6–12 мЗв при спиральной КТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием |

|

Продолжительность исследования |

5–15 минут включая протокол описания |

5–10 минут включая сканирование и контрастирование |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Профилактика развития внутрибрюшных спаек у больных с механической травмой живота, осложненной гемоперитонеумом / П.М. Лаврешин, В.К. Гобеджишвили, И.Г. Келасов, В.В. Гобеджишвили // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. - 2013. - Том 6. № 2. - С. 148154.

- Люси, Брайан; Варгезе, Хосе; Сото, Хорхе А. (2005). «Спонтанный гемоперитонеум: причины и значение». «Современные проблемы диагностической радиологии». 34 (5): 182–195.

- Курыгин, A.A. Неотложная хирургическая гастроэнтерология.: Руководство для врачей / A.A. Курыгин, Ю.М. Стойко, С.Ф. Багненко. М., 2001.-С. 111-128.

- Гусев, ЕЮ. Патогенез и прогноз критических осложнений политравмы с позиции общепатологических процессов / Е.Ю. Гусев, Н.В. Зотова // Политравма. - 2021. - №1. - С. 97-105

- Келасов, ИГ. Профилактика развития внутрибрюшных спаек у больных с механической травмой, осложненной гемоперитонеумом: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.17 / Келасов Иракли Георгиевич. - Ставрополь, 2013. - 24 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ