КТА в диагностике синдрома верхней полой вены

Компьютерная томография является важным методом диагностики синдрома верхней полой вены (СВПВ), обеспечивая детальное отображение анатомических структур грудной клетки и патологических изменений, приводящих к развитию данного синдрома. СВПВ возникает вследствие частичной или полной обструкции верхней полой вены, что вызывает нарушение венозного оттока от верхней части тела, головы и верхних конечностей, и КТ позволяет выявить как первичную причину синдрома, так и вторичные изменения, вызванные венозной гипертензией.

Компьютерная томография является важным методом диагностики синдрома верхней полой вены (СВПВ), обеспечивая детальное отображение анатомических структур грудной клетки и патологических изменений, приводящих к развитию данного синдрома. СВПВ возникает вследствие частичной или полной обструкции верхней полой вены, что вызывает нарушение венозного оттока от верхней части тела, головы и верхних конечностей, и КТ позволяет выявить как первичную причину синдрома, так и вторичные изменения, вызванные венозной гипертензией.

Одной из основных задач КТ при диагностике СВПВ является выявление причины обструкции. Наиболее частой причиной являются злокачественные новообразования, такие как рак лёгкого, медиастинальные лимфомы или метастатическое поражение лимфатических узлов. Сканирование позволяет не только оценить размеры, контуры и локализацию опухоли, но и её отношение к верхней полой вене и окружающим структурам, что важно для постановки диагноза и планирования лечения. При тромботическом поражении КТ показывает наличие тромба в просвете вены, его протяжённость и степень перекрытия сосудистого русла.

МСКТ играет важную роль в оценке осложнений СВПВ. Среди них могут быть визуализированы признаки плеврального выпота, перикардиального выпота или компрессионного ателектаза лёгкого вследствие увеличения опухоли или лимфоузлов. Методика также используется для дифференциальной диагностики между опухолевыми и неонкологическими причинами синдрома, такими как воспалительные процессы, фиброзирующий медиастинит или ятрогенные повреждения после вмешательств.

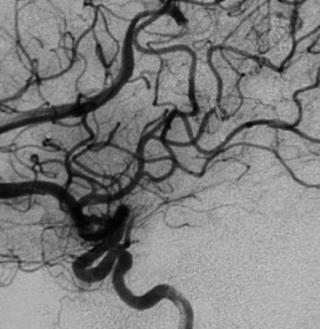

На КТ-снимках при СВПВ могут быть визуализированы характерные признаки, включая сужение или полную обструкцию просвета верхней полой вены. Обструкция чаще всего вызывается внешней компрессией сосудов опухолью, увеличенными лимфатическими узлами или тромботическим процессом. КТ с внутривенным контрастированием помогает точно определить локализацию и степень стеноза или окклюзии, а также оценить протяжённость поражённого сегмента.

При СВПВ КТ выявляет расширение коллатеральных вен, которые формируются для компенсации нарушенного венозного оттока. Эти коллатерали могут быть видны в виде увеличенных вен грудной стенки, паравертебральных вен или подключичных вен. Контрастное усиление на базе йода позволяет чётко визуализировать венозную сеть и оценить её функционирование. МСКТ позволяет определить признаки венозного застоя в виде отёка мягких тканей головы, шеи, верхних конечностей и передней грудной стенки.

Диагностические приемущества МСКТ

- Размер и точная степень сужения верхней полой вены, что позволяет определить уровень и протяженность обструкции, важные для оценки степени нарушения кровотока.

- Состояние стенок вены, включая утолщение или наличие тромботических масс, что важно для оценки внутренних изменений сосуда.

- Взаимоотношения вены с окружающими структурами, такими как лимфоузлы, опухолевые образования или соседние сосуды, что позволяет выявить возможные причины сдавления.

- Наличие и объем жидкости или отека в окружающих тканях, что может свидетельствовать о воспалительном процессе или ответной реакции на сдавление вены.

- Состояние крупных соседних вен и артерий, что важно для определения степени вовлечения других сосудистых структур в патологический процесс.

Диагностические ограничения КТ

- Мелкие сосудистые изменения и микроциркуляцию в области поражения, так как метод не позволяет четко визуализировать сосудистую сеть на уровне микроциркуляции.

- Точные характеристики мягкотканых структур, таких как мелкие воспалительные изменения или отек в окружающих тканях, которые могут быть нечетко визуализированы.

- Внутривенные мелкие дефекты, такие как небольшие тромбы или минимальные изменения в стенках вены, что требует более чувствительных методов для детальной оценки.

- Структурные изменения лимфоузлов на микроструктурном уровне, поскольку метод лучше подходит для крупных анатомических образований.

Чаше всего КТ обследование проходит в дополнении к УЗДГ, которая хорошо покажет :

- Скорость и направление кровотока в верхней полой вене, что позволяет определить степень нарушения кровообращения и выявить области сужения.

- Наличие тромбов или участков застоя крови, что важно для оценки проходимости сосуда и возможных факторов обструкции.

- Степень сдавления вены окружающими структурами, позволяя визуализировать влияние соседних тканей на её диаметр и форму.

- Анатомические соотношения верхней полой вены с близлежащими сосудами, что помогает оценить взаимосвязь с другими венозными и артериальными структурами.

- Изменения в диаметре вены в ответ на дыхательные движения, что может свидетельствовать о наличии внешнего сдавления или внутривенного препятствия для кровотока.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Бурдули, Н.М. Синдром верхней полой вены / Н.М. Бурдули // Клин. мед.- 2015. - Т. 93, №12. - С. 61-63.

- Потемкина, Е.Б. Новые варианты операций при лечении больных с синдромом верхней полой вены // Хирургия.-1966.-№4.-С.55-60.

- Синдром сдавления верхней полой вены – диагностика и лечебная тактика/ Фастаковский В. В., Важенин А.В., Фокин А. А., Лукин А.А.// Сибирский онкологический журнал. – 2004 - №4 (12).

- Проценко С. А., Новик А.В. Синдром верхней полой вены. Практическая онкология. 2006; 7(2): 108—12.

- Уилсон Л.Д., Деттербек Ф.К., Яхалом Дж. (май 2007 г.). «Клиническая практика. Синдром верхней полой вены со злокачественными новообразованиями». 356 (18): 1862–9.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ