МРТ, КТ, УЗИ в диагностике артериовенозной фистулы

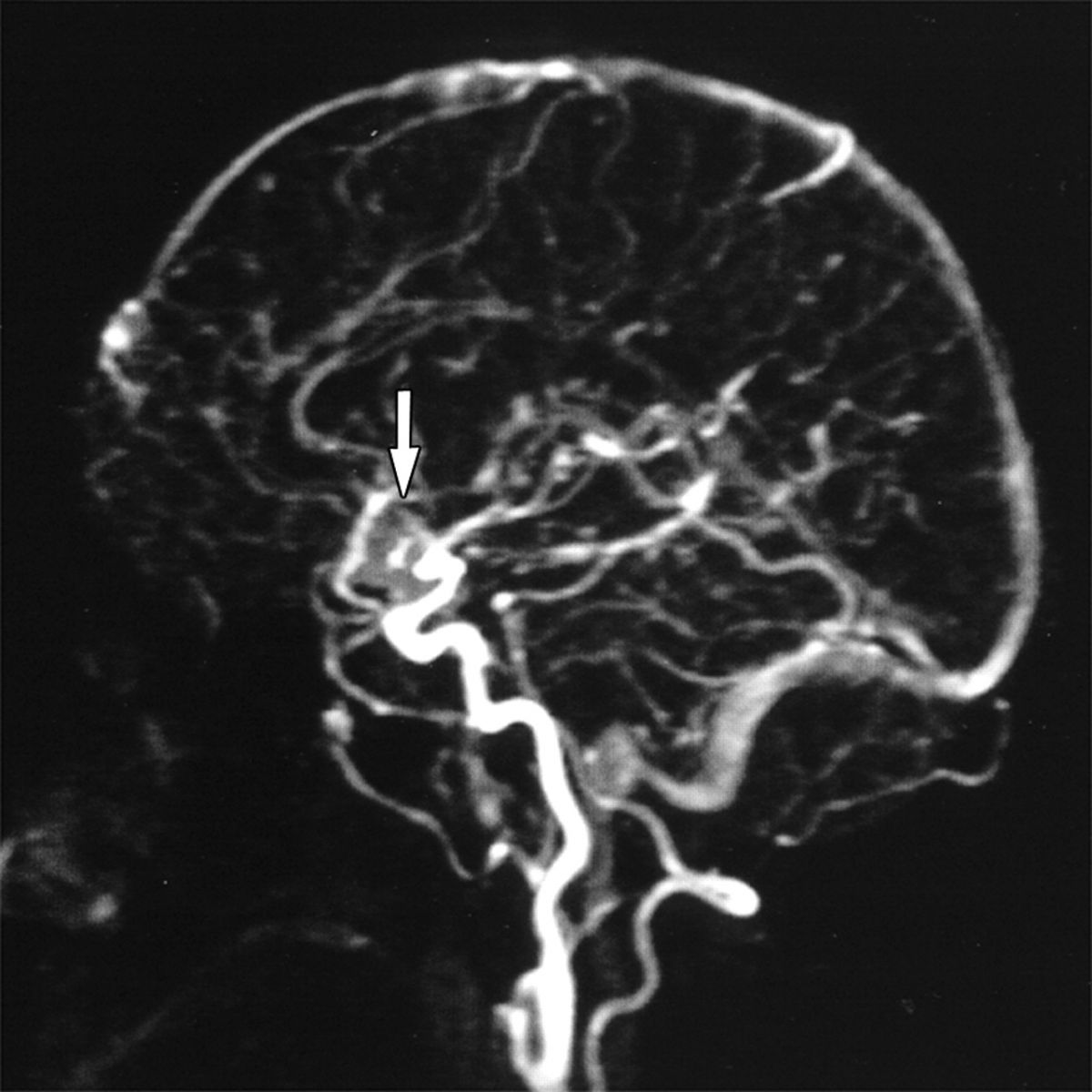

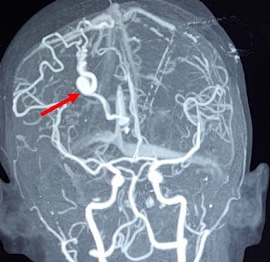

Магнитно-резонансная томография не является базовым исследованием для диагностики артериовенозной фистулы, потому что несмотря на возможность оценки раннего венозного наполнения и структуры фистулы в ангиографических режимах, уступает по точности сосудистой детализации селективной ангиографии и не позволяет количественно оценить гемодинамику в реальном времени. Артериовенозная фистула представляет собой патологическое сообщение между артерией и веной, создающее высокий сброс крови. Приоритет в диагностике отдается контрастной ангиографии, ультразвуковому исследованию с допплерографией, а также мультиспиральной КТ-ангиографии. МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография не является базовым исследованием для диагностики артериовенозной фистулы, потому что несмотря на возможность оценки раннего венозного наполнения и структуры фистулы в ангиографических режимах, уступает по точности сосудистой детализации селективной ангиографии и не позволяет количественно оценить гемодинамику в реальном времени. Артериовенозная фистула представляет собой патологическое сообщение между артерией и веной, создающее высокий сброс крови. Приоритет в диагностике отдается контрастной ангиографии, ультразвуковому исследованию с допплерографией, а также мультиспиральной КТ-ангиографии. МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях определяется гипоинтенсивный сигнал от зоны патологического сосудистого соединения на фоне нормальной ткани, что свидетельствует о высокой скорости кровотока.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируются извилистые гиперинтенсивные сосудистые структуры с выраженным эффектом потока, что отражает наличие высокоскоростной артериовенозной коммуникации.

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркиваются стенки аномальных сосудов и уточняются их отношения к окружающим тканям.

В режиме с подавлением сигнала от воды выявляется отёк окружающих тканей и расширение венозных коллекторов вблизи места фистулы.

В режиме динамического контрастного усиления определяется раннее и интенсивное заполнение венозных структур одновременно с артериальными, что характерно для артериовенозного сброса.

В режиме трёхмерной ангиографии фиксируется укорочение артериальной фазы и преждевременное венозное заполнение, что визуализирует локализацию и размеры фистулы.

Диагностические преимущества МР-ангиографии

МРА позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Структура и анатомическое расположение фистульного сообщения с определением диаметра аномального сосуда и характера его соединения с венозной системой.

- Степень дилатации венозных коллекторов, участвующих в патологическом сбросе, с оценкой их распределения в окружающих тканях.

- Скорость и направление кровотока в зоне фистулы с определением фаз заполнения артериальных и венозных сегментов на динамических сериях.

- Изменения в окружающих мягких тканях, включая отёк, фиброз или ишемические изменения, что позволяет судить о влиянии фистулы на локальные структуры.

- Наличие дополнительных аномальных сосудистых путей или множественных фистульных сообщений при сложной ангиоархитектонике.

- Взаимосвязь фистулы с окружающими органами или костными структурами в зависимости от её локализации.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная ангиография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Малые фистулы с тонким сосудистым ходом, которые не создают выраженного эффекта потока.

- Граница между фистульным ходом и нормальными венозными структурами при слабовыраженном патологическом сбросе.

- Точная визуализация малых дренирующих вен без применения специализированных ангиографических режимов.

- Дифференциация фистулы от сосудистой мальформации в случаях смешанной ангиоархитектоники.

- Определение количества и точной локализации всех малых фистульных сообщений в условиях множественного поражения.

- Характеристика изменений сосудистой стенки при хроническом существовании фистулы.

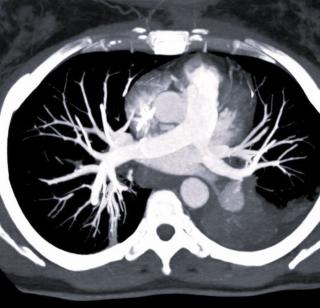

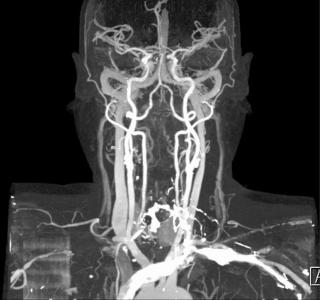

КТ-ангиография выявляет следующие анатомические признаки:

КТ-ангиография выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется неравномерность плотности сосудистых структур в области предполагаемой фистулы за счёт эффекта стазиса крови.

В артериальной фазе контрастирования визуализируется интенсивное одновременное заполнение как артериальных, так и венозных сосудов в месте фистульного сообщения.

В венозной фазе фиксируется сохраняющееся повышенное содержание контраста в венах, что свидетельствует о продолжающемся патологическом сбросе.

В режиме сканирования мягких тканей определяется расширение венозных коллекторов и отёк окружающих тканей в области фистулы.

В высокоразрешающем режиме визуализируются особенности строения артерий и вен с уточнением наличия коллатеральных путей.

В отсроченной фазе может определяться скопление контраста в венозных структурах, указывающее на выраженность сброса.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Анатомическое расположение и протяжённость фистульного сообщения с уточнением диаметра артериального и венозного компонента.

- Динамика заполнения контрастным веществом артериальных и венозных сегментов для определения выраженности патологического сброса.

- Структура окружающих тканей с выявлением признаков хронического венозного застоя, отёка или вторичных изменений.

- Наличие дополнительных коллатеральных сосудистых путей, участвующих в патологическом кровотоке.

- Отношение фистулы к крупным артериальным и венозным магистралям, что важно при планировании лечения.

- Развитие вторичных изменений, таких как варикозное расширение вен или истончение стенок сосудов в зоне поражения.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Точная структура фистулы малого диаметра при недостаточности временного разрешения стандартных протоколов.

- Различие между медленно заполняемыми венозными структурами и тонкими фистульными каналами при умеренном сбросе.

- Определение микроангиопатических изменений венозной стенки при длительном течении фистулы.

- Тонкая оценка кровотока в малых сосудах без применения высокоскоростной динамической контрастной ангиографии.

- Структура стенки аневризматически изменённых сосудов при наличии осложнений.

- Полная визуализация всех дополнительных фистульных сообщений при множественном характере поражения.

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме определяется расширение артериального и венозного сегментов в зоне предполагаемой фистулы с потерей нормальной дифференциации сосудистых стенок.

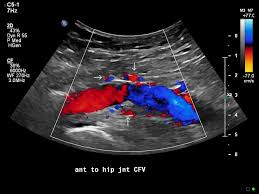

В режиме цветового допплеровского картирования фиксируется турбулентный поток с мозаичной окраской в зоне фистульного сообщения.

В энергетическом допплеровском режиме определяется высокоскоростной кровоток с низким сопротивлением в артериальном сегменте и высоким в венозном.

В спектральном допплеровском режиме выявляется утрата нормального трифазного профиля артериального кровотока в зоне фистулы.

В В-режиме возможна визуализация локального расширения венозного сосуда за счёт переполнения кровью.

При использовании компрессионной пробы определяется сохранение потока через фистулу, что свидетельствует о её патентности.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Диаметр и морфологические особенности артериального и венозного компонентов в зоне патологического соединения.

- Характеристика кровотока в режиме допплерографии с определением скорости, направления и сопротивления потока.

- Структура окружающих тканей в области фистулы с оценкой наличия отёка или инфильтрации.

- Наличие признаков вторичного венозного застоя или варикозной трансформации венозных коллекторов.

- Особенности взаимодействия фистулы с соседними тканями при её поверхностной локализации.

- Изменение профиля кровотока при функциональных нагрузках или пробах, что уточняет функциональную активность фистулы.

Диагностические ограничения УЗДГ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Точные параметры глубоко расположенных фистул без применения внутрисосудистого ультразвука.

- Различие между сложными мультифистульными образованиями при ограниченной доступности зоны исследования.

- Определение микроизменений стенки сосуда в области хронической фистулы.

- Характеристика венозного дренажа при слабовыраженной дилатации венозных коллекторов.

- Параметры кровотока в малых сосудах без использования высокочастотных датчиков.

- Выявление фистул малого диаметра в условиях слабовыраженного турбулентного потока.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновская визуализация сосудистых структур с применением контрастного усиления |

Магнитно-резонансная визуализация сосудистых потоков, структур мягких тканей и изменений перфузии |

Ультразвуковая визуализация сосудистой архитектуры с применением допплеровских режимов |

|

Чувствительность к выявлению фистул |

Высокая — отчётливо фиксируются артериовенозные сообщения при контрастировании |

Высокая — визуализируются патологические сосудистые соединения с ранним венозным заполнением |

Средняя — фиксируется турбулентный поток и локальное расширение сосудов |

|

Выявление расширения венозных коллекторов |

Высокая — фиксируется дилатация вен в динамических фазах |

Высокая — оценивается степень венозного расширения и вовлечение фасций |

Средняя — выявляются крупные венозные коллекторы при выраженном застое |

|

Оценка скорости и направления кровотока |

Средняя — оценивается по фазам контрастирования |

Высокая — определяется на основе фазового анализа кровотока |

Высокая — определяется спектральным и энергетическим допплером |

|

Выявление малых фистул и сосудов |

Средняя — при применении тонких срезов и динамического контрастирования |

Высокая — при использовании режимов ангиографии высокого разрешения |

Ограниченная — малые фистулы выявляются с трудом |

|

Структура окружающих тканей |

Высокая — оцениваются изменения плотности и отёк |

Высокая — фиксируются отёк, инфильтрация и ишемические изменения |

Средняя — оцениваются при выраженных воспалительных изменениях |

|

Разграничение фистулы и сосудистой мальформации |

Ограниченная — при наличии множества сосудистых путей без динамики |

Высокая — отчётливо различаются благодаря оценке фаз кровотока |

Ограниченная — возможна путаница при сложной ангиоархитектонике |

|

Выявление коллатеральных сосудов |

Высокая — фиксируются при фазовом контрастировании |

Высокая — выявляются дополнительные сосудистые пути |

Средняя — возможна фиксация крупных коллатералей |

|

Лучевая нагрузка |

Высокая — 8–15 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 мин |

30–45 мин |

10–20 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Васильев, А.Н. Патофизиология артериовенозной фистулы / А.Н. Васильев, Ю.С. Михеева, А.В. Смирнов // Нефрология. - 2015. - №2 6. - С. 61-72.

- Оценка влияния параметров периферического кровотока на сроки «созревания» артериовенозной фистулы / А.А. Репин, П.Ф. Кравцов, С.Е. Каторкин // Флебология. - 2020. - Т. 14, №2 1. - С. 25-29.

- Современные концепции лечения артериовенозных ангиодисплазий. Согласительный документ/ Покровский А.В. и др.// Ангиология и сосудистая хирургия - 2015 - №29.

- Дёмин, В.В. Клиническое руководство по внутрисосудистому ультразвуковому исследованию / В.В. Дёмин. – Оренбург: ОАО ИПК Южный Урал, 2005. – 386 с.

- Константинова, Г.Д. Флебология / Г.Д. Константинова, А.Р. Зубарев, Е.Г. Градусов. М.: Изд. дом Видар-М., 2000. — 160с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ