МРТ и УЗИ в диагностике болезни де Кервена

Магнитно-резонансная томография при болезни де Кервена хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при болезни де Кервена хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

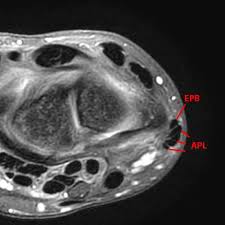

В режиме Т1-взвешенных изображений визуализируется утолщение сухожилий длинной отводящей мышцы большого пальца и короткого разгибателя большого пальца с изоинтенсивным или слегка пониженным сигналом, форма канала изменена, контуры сухожилий становятся менее чёткими.

В режиме Т2-взвешенных изображений определяется участок повышенного сигнала в зоне первого мышечно-сухожильного канала, сигнал соответствует отёку синовиальной оболочки и перитендинозной клетчатки.

В режиме с подавлением сигнала от жира выявляется гиперинтенсивный сигнал от мягкотканевых структур вдоль сухожилий, что отражает воспаление и синовиальную гиперплазию.

В режиме с подавлением сигнала от воды сохраняется низкий сигнал от фиброзных стенок канала, что подчёркивает стриктурное сдавление воспалённых сухожилий.

В режиме с внутривенным контрастированием регистрируется усиление сигнала от синовиальной оболочки и окружающей клетчатки, что указывает на активную фазу теносиновита без признаков некроза или разрыва.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина и структура сухожилий, что имеет значение при оценке степени воспалительных изменений.

- Толщина и выраженность синовиальной оболочки, что используется при подтверждении диагноза в активной фазе.

- Наличие отёка и степень вовлечения окружающих мягких тканей, что важно при дифференциации с другими формами теносиновита.

- Форма и размеры первого мышечно-сухожильного канала, что используется при анализе степени стеноза.

- Выраженность сосудистой активности в зоне воспаления, что имеет значение для определения активности процесса.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Начальные изменения без выраженного отёка, что снижает чувствительность метода на ранней стадии.

- Точные размеры синовиальной оболочки при слабом контрасте с прилежащими структурами, что ограничивает детализацию.

- Клеточные изменения коллагеновой структуры сухожилий, что выходит за пределы пространственного разрешения.

- Функциональное сдавление сухожилий при движении кисти, что невозможно при статичном исследовании.

- Чёткость визуализации при артефактах от движения пальцев или кисти, что может снижать диагностическую точность.

Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики болезни де Кервена, потому что оно ограничено в оценке структуры синовиальной оболочки и не позволяет точно определить степень отёка окружающих тканей при слабовыраженных изменениях или глубоком расположении канала. Болезнь де Кервена представляет собой стенозирующий теносиновит первого мышечно-сухожильного канала запястья, сопровождающийся воспалением и болевым синдромом в области основания большого пальца. Для диагностики назначается магнитно-резонансная томография и клиническое обследование. Косвенно УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики болезни де Кервена, потому что оно ограничено в оценке структуры синовиальной оболочки и не позволяет точно определить степень отёка окружающих тканей при слабовыраженных изменениях или глубоком расположении канала. Болезнь де Кервена представляет собой стенозирующий теносиновит первого мышечно-сухожильного канала запястья, сопровождающийся воспалением и болевым синдромом в области основания большого пальца. Для диагностики назначается магнитно-резонансная томография и клиническое обследование. Косвенно УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

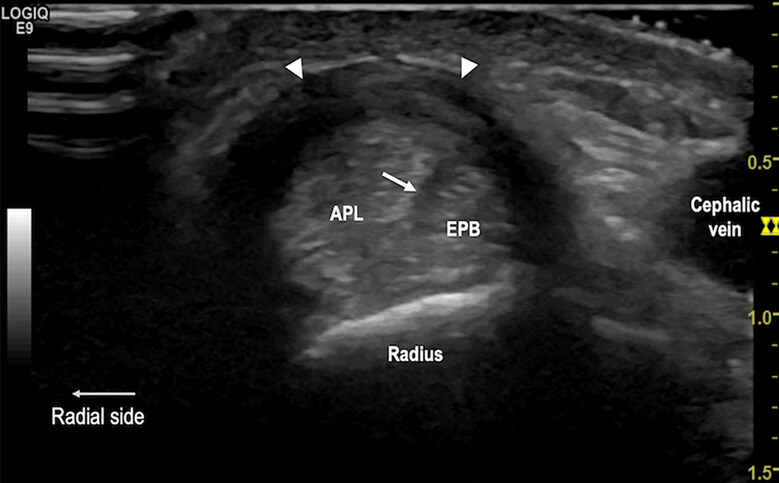

В серошкальном режиме визуализируются утолщённые сухожилия длинной отводящей мышцы большого пальца и короткого разгибателя большого пальца с гипоэхогенной или смешанной эхоструктурой, поперечное сечение увеличено, структура синовиального влагалища утолщена, контур канала может быть деформирован, прилежащая клетчатка уплотнена.

В режиме сканирования мягких тканей определяется увеличение объёма синовиального пространства и деформация просвета канала, сухожилия могут выглядеть спаянными между собой, контраст с окружающими тканями остаётся чётким.

В допплеровском режиме выявляется усиление кровотока в зоне синовиальной оболочки, что отражает воспалительную гиперваскуляризацию и подтверждает активную фазу процесса.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина сухожилий в поперечном и продольном сечении, что используется для оценки степени воспаления.

- Объём синовиальной жидкости и утолщение оболочки, что имеет значение при подтверждении теносиновита.

- Контуры и форма стенозированного канала, что важно при выявлении механической причины сдавления.

- Степень гиперваскуляризации в допплеровском режиме, что используется для подтверждения активности процесса.

- Динамика сухожилий при движении пальца, что позволяет оценить степень ограничения и фиксации сухожильных структур.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Слабовыраженные изменения в начальной стадии, особенно при отсутствии отёка или гиперваскуляризации.

- Оценка глубоких участков канала при анатомических вариациях или избыточной подкожной клетчатке.

- Микроструктурные изменения волокон сухожилий, которые остаются за пределами разрешающей способности метода.

- Точность визуализации при избыточном движении кисти, что снижает стабильность изображения.

- Дифференциация хронических и активных форм воспаления, что требует сопоставления с клинической картиной.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация структуры сухожилий, канала и воспаления |

Ультразвуковые волны, визуализация мягкотканевых изменений и динамики движений сухожилий |

|

Чувствительность к изменениям стенки |

Средняя — фиброзные стенки канала слабо различимы в хронической фазе |

Высокая — форма, толщина и эхогенность стенок хорошо визуализируются |

|

Чувствительность к содержимому |

Высокая — отёк, воспаление, скопление жидкости выявляются по сигналу |

Высокая — утолщённая синовиальная оболочка и синовиальная жидкость фиксируются эхографически |

|

Определение границ образования |

Средняя — воспаление и отёк визуализируются, но точность снижается при артефактах |

Высокая — контуры сухожилий и канала чёткие, даже при слабовыраженном процессе |

|

Выявление парависцеральных изменений |

Средняя — отёк и васкуляризация окружающей клетчатки различаются при контрастировании |

Средняя — уплотнение клетчатки может быть определено, но не всегда дифференцируется |

|

Визуализация полости и перегородок |

Не применяется — канал оценивается как структура, а не как полость |

Не применяется — оценка просвета сухожильного канала как функционального пространства |

|

Различие между типами содержимого |

Средняя — воспаление, отёк и фиброз частично различаются по характеристикам сигнала |

Ограничена — хронические и активные формы могут иметь схожую эхогенность |

|

Выявление васкуляризации |

Средняя — контрастное усиление синовиальных оболочек при активном воспалении |

Высокая — усиленный кровоток в допплеровском режиме подтверждает активность теносиновита |

|

Контрастное усиление |

Применяется — усиление синовиальных структур при воспалении |

Отсутствует |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

25–35 мин |

10–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Жигало А. В., Бушмакин А. С., Почтенко В. В. и др. Опыт применения малоинвазивной методики лечения пациентов с болезнью Де Кервена // Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. — 2018. — № 1. — С. 15–24.

- Новиков А. В., Щедрина М. А., Петров С. В. Болезнь де Кервена (этиология, патогенез, диагностика и лечение). Часть I // Вестник травматологии и ортопедии им Н. Н. Приорова. — 2019. — № 3. — С. 54–62.

- Фронтера У., Сильвер Дж. Основы физической медицины и реабилитации: нарушения опорно-двигательного аппарата, боль и реабилитация. — Elsevier, 2018. — С. 129-132.

- Козин С. Х., Коэн М. С. Тендовагинит Де Кервена: обзор вариантов реабилитации // Журнал Американской ассоциации хирургии кисти. — 2015. — № 1. — С. 1-5.

- Фолдвари-Надь Л., Такач Дж., Хеттесси Дж. Р. и др. Лечение тендинопатии Де Кервена консервативными методами // Orv Hetil. — 2020. — № 11. — Р. 419–424.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ