МРТ, КТ, УЗИ в диагностике аденомы слюнной железы

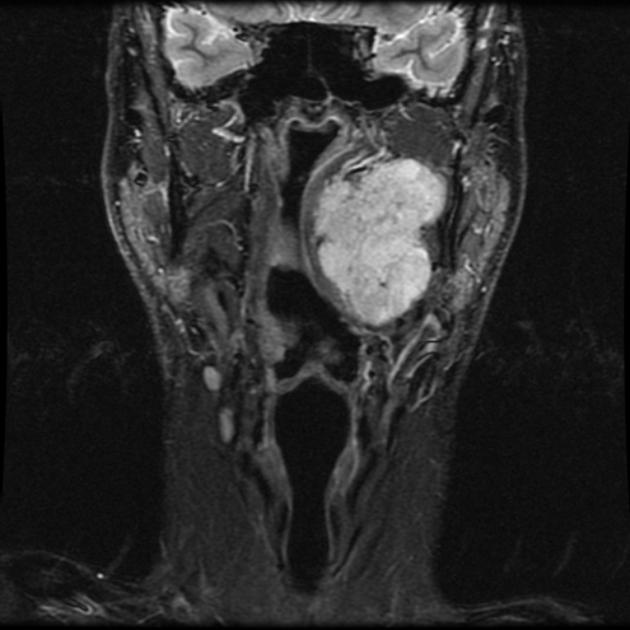

Магнитно-резонансная томография не является базовым исследованием для диагностики аденомы слюнной железы, потому что имеет ограниченные возможности в визуализации капсулы и перегородок при малых размерах образования, а также не позволяет оценить степень минерализации и влияние на костные структуры. Аденома слюнной железы представляет собой доброкачественную опухоль с чёткой капсулой и медленным ростом, которая требует оценки структуры, границ и отношения к окружающим тканям. Для диагностики назначаются компьютерная томография и ультразвуковое исследование, так как они дают наиболее полную информацию о плотности, капсуле, васкуляризации и влиянии образования на анатомические ориентиры. Оданко МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография не является базовым исследованием для диагностики аденомы слюнной железы, потому что имеет ограниченные возможности в визуализации капсулы и перегородок при малых размерах образования, а также не позволяет оценить степень минерализации и влияние на костные структуры. Аденома слюнной железы представляет собой доброкачественную опухоль с чёткой капсулой и медленным ростом, которая требует оценки структуры, границ и отношения к окружающим тканям. Для диагностики назначаются компьютерная томография и ультразвуковое исследование, так как они дают наиболее полную информацию о плотности, капсуле, васкуляризации и влиянии образования на анатомические ориентиры. Оданко МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях определяется образование с гипоинтенсивным сигналом по сравнению с паренхимой слюнной железы, что позволяет уточнить его границы.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируется гиперинтенсивный сигнал от аденомы с гомогенной внутренней структурой, что облегчает дифференцировку от воспалительных изменений.

В режиме с подавлением сигнала от жира подчёркивается контур опухоли за счёт подавления фонового сигнала окружающей жировой клетчатки, что позволяет выявить чёткие границы образования.

В режиме с подавлением сигнала от воды определяется однородная внутренняя структура аденомы без признаков отёка, что имеет значение для дифференциальной диагностики.

В режиме контрастного усиления выявляется умеренное равномерное накопление контраста в пределах образования, что свидетельствует о доброкачественном характере сосудистого питания.

В режиме трёхмерной реконструкции визуализируется пространственное расположение аденомы относительно выводного протока и окружающих сосудисто-нервных структур, что важно для предоперационного планирования.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина капсулы опухоли выявляется с высокой детализацией, что позволяет оценить степень зрелости процесса.

- Структура внутреннего содержимого определяется по однородности или наличию перегородок, что уточняет доброкачественный характер образования.

- Форма опухоли устанавливается на основании равномерных контуров, что помогает отличить аденому от злокачественных процессов.

- Объём образования рассчитывается по данным трёхмерной реконструкции, что важно для планирования хирургического вмешательства.

- Степень смещения прилежащих тканей определяется по отношению к анатомическим ориентирам, что имеет значение для оценки риска компрессии.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Глубина вовлечения тонких протоков слюнной железы может быть недостаточно чётко определена при отсутствии выраженных изменений.

- Структура сосудистого компонента опухоли отображается ограниченно без применения специальных ангиографических режимов.

- Толщина стенок прилежащих кровеносных сосудов может быть недостаточно различима при стандартных параметрах сканирования.

- Форма внутридольковых структур железы и их деформация при малом размере опухоли может оставаться недостаточно выраженной.

- Объём слабовыраженных отёчных изменений окружающей клетчатки может быть недооценён при незначительной активности процесса.

КТ выявляет следующие анатомические признаки:

КТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется мягкотканевое образование однородной плотности без признаков кальцинатов в проекции слюнной железы.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется чёткая капсула опухоли с различием плотности между образованием и паренхимой железы.

В режиме с контрастированием определяется умеренное равномерное усиление плотности в зоне опухоли, что характерно для доброкачественного процесса.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур выявляются признаки давления на прилежащие костные элементы при крупных размерах образования.

В режиме трёхмерной реконструкции определяется пространственное расположение опухоли относительно окружающих тканей и костных структур.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина капсулы опухоли определяется с высокой точностью, что имеет значение для оценки зрелости образования.

- Структура внутреннего содержимого оценивается по однородности плотности, что помогает отличить аденому от кистозных или воспалительных образований.

- Форма опухоли устанавливается по данным многоплоскостной реконструкции, что позволяет уточнить характер роста.

- Степень компрессии прилежащих структур определяется на основании смещения или деформации окружающих органов.

- Глубина залегания опухоли относительно поверхности железы оценивается по последовательным аксиальным срезам, что важно для выбора хирургического доступа.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Толщина перегородок внутри опухоли оценивается ограниченно без возможности точной характеристики их структуры.

- Структура малых сосудов в зоне опухоли недостаточно различима без применения ангиографических техник.

- Объём слабовыраженного воспалительного отёка в окружающих тканях может быть недооценён при отсутствии контрастного усиления.

- Степень нарушения микроциркуляции опухоли определяется ограниченно при стандартных режимах сканирования.

- Форма малых участков некроза или дегенерации внутри образования выявляется только при выраженных плотностных изменениях.

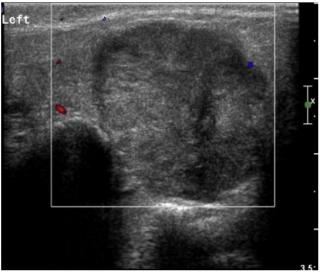

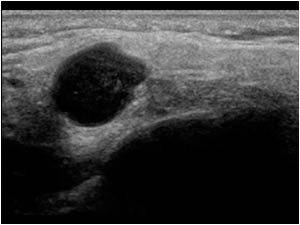

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме серошкальной визуализации определяется гипоэхогенное или анэхогенное образование с ровными контурами в проекции слюнной железы.

В режиме цветового допплеровского картирования визуализируется слабовыраженное кровоснабжение внутри опухоли, что характерно для доброкачественного процесса.

В энергетическом допплеровском режиме определяется умеренное распределение сосудистых потоков по периферии образования.

В режиме компрессионного сканирования выявляется эластичность тканей опухоли, отличающая её от плотных злокачественных новообразований.

В режиме трёхмерной ультразвуковой реконструкции определяется объём образования и его пространственные отношения с окружающими тканями.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина капсулы опухоли выявляется по степени эхогенности краевых слоёв, что позволяет определить зрелость процесса.

- Структура внутреннего содержимого оценивается по распределению эхосигнала, что помогает дифференцировать доброкачественное образование от воспалительного инфильтрата.

- Форма опухоли устанавливается по ровности и чёткости контуров на серошкальном изображении, что имеет значение для диагностики.

- Степень васкуляризации определяется на основе данных допплеровских режимов, что позволяет отличить аденому от гиперваскулярных образований.

- Глубина залегания опухоли относительно поверхности кожи устанавливается при многоплоскостной сканировании, что важно для планирования оперативного доступа.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Толщина перегородок внутри опухоли может быть недостаточно различима при слабовыраженном эхосигнале.

- Структура сосудистого русла опухоли отображается ограниченно при слабой скорости кровотока.

- Объём малых внутритканевых кистозных изменений сложно определить без контрастных методик.

- Степень инфильтрации окружающих тканей оценивается ограниченно при близком расположении сосудисто-нервных пучков.

- Форма компонентов внутри опухоли может быть недостаточно различима при стандартной разрешающей способности датчика.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи с послойной реконструкцией изображений |

Магнитное поле и радиочастотные сигналы |

Высокочастотные ультразвуковые волны |

|

Выявление образования |

Мягкотканевое образование однородной плотности |

Гипоинтенсивный сигнал на Т1 и гиперинтенсивный на Т2 |

Гипоэхогенное образование с ровными контурами |

|

Структура внутреннего содержимого |

Однородная плотность без кальцинатов |

Однородная сигнальная структура без зон некроза |

Равномерный эхосигнал без гиперэхогенных включений |

|

Капсула образования |

Чёткая капсула с различием плотности |

Чёткий контур на фоне подавления сигнала от жира |

Эхогенная капсула по краям образования |

|

Наличие васкуляризации |

Умеренное равномерное контрастирование |

Умеренное равномерное накопление контраста |

Слабовыраженное кровоснабжение по допплеровским данным |

|

Отношение к окружающим структурам |

Смещение мягкотканевых и костных элементов |

Пространственное расположение относительно сосудисто-нервных пучков |

Деформация близлежащих тканей при крупном размере |

|

Форма и контуры |

Ровные очертания с чёткими границами |

Ровные и равномерные контуры на многоплоскостных срезах |

Ровные и чёткие контуры на серошкальном изображении |

|

Возможные осложнения |

Давление на костные структуры при больших размерах |

Смещение сосудов и структур при крупной аденоме |

Ограниченная оценка вовлечения глубоких слоёв |

|

Динамика роста |

Сравнение размеров при повторных исследованиях |

Сравнение объёма образования по трёхмерной реконструкции |

Сравнительная оценка размеров при динамическом контроле |

|

Лучевая нагрузка |

Присутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 минут |

20–30 минут |

10–15 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Дьякова С.В., Куликов Л.С., Ерадзе П.Е. Опухоли слюнных желез у детей. Педиатрия. - 2001. - №6. - с. 47 - 53.

- Клементов А.В. Болезни слюнных желез — Л. «Медицина» - 1975. — 112 с.

- Рабинович Е.А. Смешанные опухоли и другие более редкие новообразования слюнных желез// Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Москва. - 1965. - 14 с.

- Добромыслова H.A. Лучевая диагностика новообразований слюнных желез / Добромыслова H.A. // СПб.: Эскулап, Вопросы онкологии. -2000. Том 46, №4. - С. 472-476.

- Пачес А. И., Таболинская Т. Д. Опухоли слюнных желёз. — М.: Практическая медицина, 2009. — 470 с.

- Анализ причин рецидивов доброкачественных опухолей слюнных желез/ Дрегалкина А.А. Коковина Т.А.// Проблемы стоматологии. – 2014.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ