МРТ, КТ, УЗИ в диагностике цистоцеле

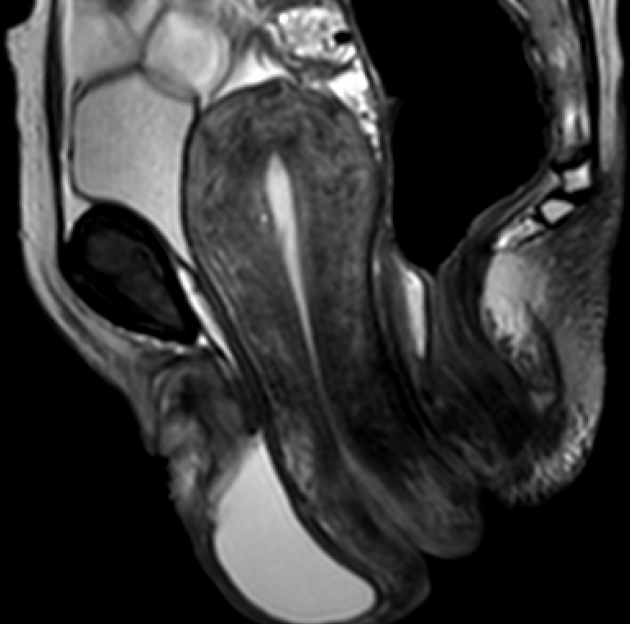

Магнитно-резонансная томография не является базовым исследованием для диагностики цистоцеле, потому что используется преимущественно для уточнения анатомических изменений дна таза при сложных формах пролапса и не требуется для первичного выявления. Цистоцеле представляет собой опущение мочевого пузыря во влагалище, которое хорошо определяется менее сложными методами. Приоритетными исследованиями являются ультразвуковое исследование и клинический осмотр.

Магнитно-резонансная томография не является базовым исследованием для диагностики цистоцеле, потому что используется преимущественно для уточнения анатомических изменений дна таза при сложных формах пролапса и не требуется для первичного выявления. Цистоцеле представляет собой опущение мочевого пузыря во влагалище, которое хорошо определяется менее сложными методами. Приоритетными исследованиями являются ультразвуковое исследование и клинический осмотр.

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях определяется анатомическое смещение мочевого пузыря книзу относительно лонного сочленения, с нарушением нормальных взаимоотношений с влагалищем и маткой.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируется гиперинтенсивный контур мочевого пузыря, выступающий во влагалищный канал, с изменением дугообразной конфигурации его нижнего края.

В режиме с подавлением сигнала от жира подчёркивается контраст между опускающимся мочевым пузырём и паравагинальными структурами, что позволяет уточнить степень пролапса.

В режиме с подавлением сигнала от воды отмечается снижение интенсивности от смещённых тканей, что помогает оценить целостность мышечно-фасциальных элементов тазового дна.

В режиме динамической МР-цистоуретрографии определяется опускание передней стенки влагалища при натуживании с максимальным смещением дна пузыря ниже нижнего края лобкового симфиза.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Степень смещения мочевого пузыря относительно анатомических ориентиров в покое и при натуживании.

- Состояние мышечно-связочного аппарата тазового дна, включая лобково-влагалищные и крестцово-маточные связки.

- Толщина и структура стенки мочевого пузыря, исключающая воспаление или неоплазию.

- Наличие сопутствующего пролапса других органов таза, таких как уретра, матка или прямая кишка.

- Выраженность деформации шейки мочевого пузыря, влияющей на функцию мочеиспускания.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Начальные формы пролапса могут не выявляться без выполнения динамического натуживания.

- Ограниченное визуализирование уретрального канала при отсутствии специальных последовательностей.

- Сложности в определении степени нарушения фиксации влагалища без сопоставления с клиническими данными.

- Ограниченная возможность оценки функции мочеиспускания и остаточной мочи.

- Чувствительность метода к наличию металлических имплантатов, ухудшающих качество изображения.

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики цистоцеле, потому что плохо отображает мышечно-связочные структуры тазового дна и не обеспечивает необходимую динамическую оценку пролапса при натуживании. КТ выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики цистоцеле, потому что плохо отображает мышечно-связочные структуры тазового дна и не обеспечивает необходимую динамическую оценку пролапса при натуживании. КТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется опущение мочевого пузыря ниже уровня лонного сочленения, особенно выраженное при вертикальном положении тела.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется деформация контуров мочевого пузыря с выбуханием в направлении влагалища.

В режиме с контрастированием определяется чёткое смещение контрастного наполнения мочевого пузыря вниз с возможной деформацией шейки.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур оценивается взаиморасположение костных ориентиров таза относительно органов малого таза.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Степень и направление смещения мочевого пузыря.

- Контур и объём опущенного органа, в том числе при сопутствующем напряжении.

- Состояние костно-связочного аппарата таза при выраженной деформации.

- Наличие структурных изменений в стенке мочевого пузыря, включая утолщение, дивертикулы или деформации.

- Объём остаточной мочи при динамическом исследовании, позволяющий косвенно оценить нарушение мочеиспускания.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты цистоцеле:

- Невозможность точной оценки степени пролапса без натуживания или вертикального положения.

- Ограниченная визуализация мышечно-связочных структур тазового дна.

- Слабая контрастность мягких тканей без использования внутриполостных методик.

- Не позволяет определить функциональное состояние мочевого пузыря и влагалища.

- Ограничена в дифференциации между различными типами пролапса.

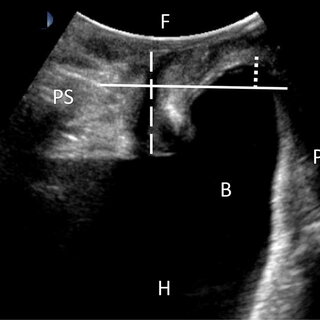

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме определяется опущение мочевого пузыря с визуализацией его стенки ниже уровня лонного сочленения, особенно при натуживании.

Визуализируется деформация и изгиб уретры с изменением угла между шейкой и телом пузыря.

Определяется парадоксальное движение мочевого пузыря вниз при акте натуживания в режиме реального времени.

При трансвагинальном УЗИ визуализируются стенки влагалища и мочевого пузыря с изменением их взаимного расположения.

В режиме цветового допплеровского картирования можно выявить нарушения сосудистого тока при выраженном пролапсе.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Степень и амплитуда опущения мочевого пузыря при натуживании.

- Изменение угла между уретрой и мочевым пузырём, определяющее уровень дисфункции сфинктера.

- Объём остаточной мочи и способность к полному опорожнению.

- Состояние паравезикальной клетчатки и влагалищной стенки.

- Динамическая оценка функций при активных манёврах пациента.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Глубокие изменения фасциальных структур тазового дна не определяются стандартным датчиком.

- Ограниченные возможности визуализации при выраженном ожирении или метеоризме.

- Сложности в точной анатомической локализации пролапса при отсутствии трансперинеального доступа.

- Зависимость точности исследования от опыта специалиста и кооперации пациентки.

- Ограниченная дифференциация между изолированным цистоцеле и смешанными формами пролапса.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи, визуализация плотных и мягкотканевых структур |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация в покое и при натуживании |

Отражение ультразвука в реальном времени с возможностью динамического исследования |

|

Чувствительность к изменениям мочевого пузыря |

Средняя — фиксирует положение и объём при наполнении |

Высокая — визуализирует контуры и смещение в разных фазах |

Высокая — позволяет оценить степень смещения при натуживании |

|

Чувствительность к изменениям тазового дна |

Низкая — связочные и мышечные структуры визуализируются ограниченно |

Высокая — особенно с подавлением жира и воды |

Средняя — доступна оценка влагалищных и паравезикальных структур |

|

Определение степени пролапса |

Возможна при вертикальном положении или натуживании |

Высокая — с применением динамического МР-исследования |

Высокая — в трансабдоминальном и трансперинеальном режимах |

|

Выявление сопутствующих изменений |

Хорошо отображаются дивертикулы, деформация шейки пузыря |

Выявляются изменения уретры, шейки пузыря, наличие пролапса матки |

Возможна визуализация изменений угла между шейкой и телом пузыря |

|

Визуализация шейки мочевого пузыря |

Чёткая при использовании контраста |

Высокая детализация в динамике и в покое |

Хорошо видна при трансабдоминальном и трансвагинальном доступе |

|

Дифференциация видов пролапса |

Ограничена — не всегда позволяет отличить смешанные формы |

Высокая — возможно точное разграничение с ректоцеле и уретроцеле |

Средняя — при наличии опытного оператора возможна дифференциация |

|

Функциональная оценка при натуживании |

Затруднена — требуется специальное положение тела |

Высокая — позволяет оценить движение органов при манёвре Вальсальвы |

Высокая — оценка в режиме реального времени |

|

Контрастное усиление |

Используется для оценки формы и расположения |

Помогает выявить изменения в структуре стенок и сосудистой сети |

Не применяется |

|

Лучевая нагрузка |

Высокая — до 10 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 минут |

30–45 минут |

10–15 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Байназарова А.А., Гериева М.М., Шардарбекова Д.Д., Чупин А.Н., Тансыкбаева Ж.К. Цистоцеле у женщин, пути решения проблемы // Клиническая медицина Казахстана. 2011. №3,4 (22, 23).

- Патология органов мочевой системы в ряду междисциплинарных проблем акушерства и гинекологии: монография/ Н.А. Нечипоренко, Л.С. Бут-Гусаим, А.Н. Нечипоренко. – 2017.

- С.Ген МакНели. Цистоцеле, уретроцеле, энтероцеле и ректоцеле, 2017 г.

- Филина Е. В., Вдовин С. В. Новый вариант операции при цистоцеле // Вестник ВолГМУ. 2007. №4 (24).

- Гвоздев М. Ю., Тупикина Н. В., Касян Г. Р., Пушкарь Д. Ю. Пролапс тазовых органов в клинической практике врача-уролога. Методические рекомендации. — №3. 2016 г. 58 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ