Атаксия характеризуется нарушением координации движений, обусловленным поражением мозжечка, его связей или спинномозговых трактов, что требует комплексного диагностического подхода. Основными методами диагностики являются клиническое обследование, нейрофизиологические тесты и молекулярно-генетические исследования при подозрении на наследственные формы атаксии.

МРТ в диагностике атаксии

МРТ при атаксии выявляет следующие анатомические аспекты:

МРТ при атаксии выявляет следующие анатомические аспекты:

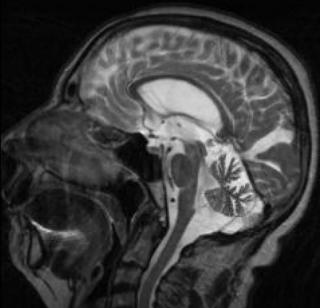

На Т1-взвешенных изображениях определяется снижение объёма мозжечка, расширение борозд коры в его полушариях, возможное уменьшение плотности белого вещества в области проводящих путей, истончение моста.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируется гиперинтенсивный сигнал в белом веществе мозжечка, признаки демиелинизации мозжечково-спинномозговых трактов, возможное расширение четвёртого желудочка, диффузное снижение плотности тканей при нейродегенеративных процессах.

На Т2-взвешенных изображениях с подавлением жира выявляются участки дегенерации в области мостомозжечковых путей, возможные очаги глиоза в мозолистом теле, снижение интенсивности сигнала в стволе мозга при прогрессирующих дегенеративных процессах.

На изображениях с подавлением сигнала от воды определяется структурное истончение мозжечковых ножек, возможное уменьшение объёма базальных ганглиев, признаки атрофии лобных долей при церебральных формах атаксии, участки ишемического повреждения в стволовых структурах.

Диагностические преимущества

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры атаксии:

- Объём мозжечка, что даёт возможность оценить степень его атрофии и влияние на координацию движений.

- Структура белого вещества, что позволяет выявить участки демиелинизации, дегенеративных изменений и глиозных очагов.

- Состояние ствола мозга, что даёт информацию о целостности проводящих путей, связанных с мозжечковыми функциями.

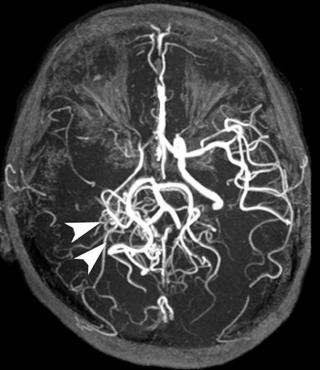

- Наличие сосудистых изменений, что позволяет исключить ишемические и ангиопатические процессы, влияющие на моторную координацию.

Изменения в мозолистом теле, что даёт возможность выявить нарушения межполушарной связи при наследственных формах атаксии.

Диагностические ограничения

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты атаксии:

- Функциональное состояние мозжечковых трактов, что требует проведения нейрофизиологических тестов и функционального МРТ.

- Начальные изменения в структурах мозжечка, что может быть недостаточно выражено на ранних стадиях заболевания.

- Динамика нейродегенеративного процесса, что требует многократного сканирования в разные периоды развития заболевания.

- Молекулярные и метаболические нарушения, что требует дополнительных методов, таких как магнитно-резонансная спектроскопия.

- Точные изменения в микроциркуляции мозжечка, что требует проведения МР-ангиографии для оценки перфузии мозговых структур.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Скоромец А. А., Скоромец Т. А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: руководство для врачей. — 4-е издание, стереотипное. — СПб.: Политехника, 2002. — 399 с.

- Хилов К. Л. Функция органа равновесия и болезнь передвижения. Л.: Медицина, 1969. 278 с.

- Атаксия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Абдулкеримов Х.Т. Вестибулярная атаксия.- Екатеринбург: УГМА, 2002.- 136 с.

- Бернштейн. Н.А. Очерки по физиологии движения и физиологии активности. М.: Медицина. 1966. 349 с.

- Благовещенская Н.С. Дифференциальная диагностика между периферическими и центральными вестибулярными нарушениями // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. 1963. -№1. -С. 28 -32.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ