Косоглазие не диагностируется напрямую с помощью магнитно-резонансной томографии, так как его выявление основано на клиническом осмотре, офтальмологических тестах и анализе движения глазных яблок. Однако МРТ помогает обнаружить косвенные признаки, включая изменения глазодвигательных мышц, поражения зрительного нерва, нейромышечные и сосудистые нарушения, что позволяет оценить возможные анатомические и патологические причины косоглазия, такие как нейропатии, опухоли, воспалительные процессы или врождённые аномалии.

МРТ в диагностике косоглазия

МРТ при косоглазии выявляет следующие анатомические признаки:

МРТ при косоглазии выявляет следующие анатомические признаки:

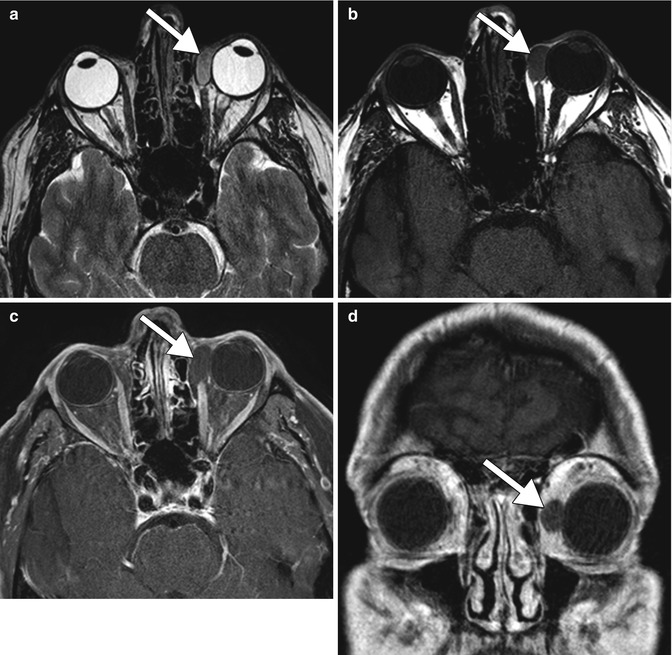

На Т1-взвешенных изображениях визуализируется нормальная или сниженная интенсивность сигнала от глазодвигательных мышц, изменение их толщины, возможное асимметричное расположение орбитального содержимого, что свидетельствует о дисбалансе окуломоторных структур.

На Т2-взвешенных изображениях определяется гиперинтенсивный сигнал в области поражённых мышц при воспалительных изменениях, возможное истончение или гипертрофия отдельных глазодвигательных мышц, а также изменение сигнала от зрительного нерва, что указывает на нейрогенную природу косоглазия.

На сканах с подавлением жира выявляется чёткая дифференциация мышц и орбитальных структур, что позволяет оценить анатомические соотношения глазодвигательного аппарата и выявить патологические изменения.

На контрастных сканах наблюдается усиленное накопление контраста в воспалённо-изменённых глазодвигательных мышцах, возможное повышение васкуляризации в области зрительного нерва, что свидетельствует о нейромышечных нарушениях.

На диффузионно-взвешенных изображениях фиксируется изменение коэффициента диффузии в зонах нарушения иннервации, что позволяет выявить дегенеративные или ишемические изменения в глазодвигательных нервах.

Диагностические преимущества

Магнитно-резонансное сканирование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры косоглазия:

- Степень анатомических изменений глазодвигательных мышц оценивается по их толщине, интенсивности сигнала и симметричности расположения, что позволяет выявить гипертрофию, атрофию или воспалительные изменения.

- Характер поражения зрительного нерва анализируется по его толщине, интенсивности сигнала в различных режимах и наличию патологического накопления контраста, что даёт возможность выявить нейропатию, ишемические или демиелинизирующие изменения.

- Состояние окуломоторных нервов оценивается в диффузионно-взвешенных последовательностях по изменению коэффициента диффузии, что позволяет определить возможные дегенеративные или компрессионные процессы в глазодвигательной системе.

- Соотношение орбитальных структур анализируется по их расположению относительно зрительного нерва и мышечного аппарата, что даёт возможность выявить врождённые аномалии, травматические повреждения или опухолевые процессы, влияющие на двигательную функцию глаза.

- Сосудистый статус глазодвигательного аппарата оценивается по контрастированию глазодвигательных мышц и зрительного нерва, что позволяет определить ишемические изменения и васкулопатии, приводящие к нарушениям глазодвигательной функции.

Диагностические ограничения

Магнитно-резонансная диагностика имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты косоглазия:

- Начальные изменения нейромышечной передачи могут быть недостаточно выражены, так как методика ориентирована на анатомические структуры, а функциональные расстройства не всегда сопровождаются видимыми изменениями.

- Дифференциация паралитического и непрерывного косоглазия проводится с ограниченной точностью, так как статическое изображение не позволяет оценить динамику движения глазных яблок.

- Слабовыраженные сосудистые нарушения глазодвигательных нервов и микроангиопатии могут быть плохо различимы, поскольку томография лучше визуализирует крупные сосудистые структуры.

- Границы между воспалительными и дегенеративными изменениями глазодвигательных мышц могут быть нечеткими, так как оба процесса могут давать схожие сигнальные характеристики.

- Оценка функционального состояния окуломоторных нервов проводится косвенно, так как метод фиксирует структурные изменения, но не позволяет оценить активность нервных импульсов и степень их нарушения.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Иванов В.В. Диагностика и коррекция ригидности глазодвигательных мышц при косоглазии у взрослых: Автореф. дис. . канд. мед. наук // Красноярск, 1990.- 22 с.

- Лохман Е.Ф. К вопросу лечения косоглазия у взрослых и подростков // Современные аспекты офтальмологии. Сб. науч. тр.- Красноярск, 1998.- С. 254-257.

- Махкамова Х.М. О дозировании хирургического лечения косоглазия // Первая Всесоюзная конференция по вопросам детской офтальмологии.- М., 1976,- С. 230-232.

- Розанова О. И., Короленко А.В., Пашковский А.А. Особенности хирургического лечения косоглазия у взрослых // Современные проблемы офтальмологии. Иркутск, 1998. - С. 206 - 210.

- Диагностика и клинические особенности поражений косых мышц глаза / Э. С. Аветисов, Т. П. Кащенко, И. Л. Смольянинова // Методическое пособие. - Москва, 1996. - 16 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ