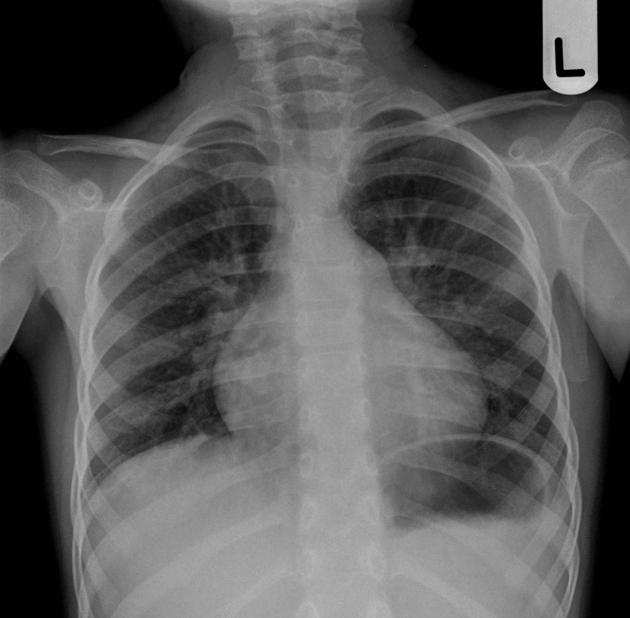

Рентген в диагностике дефекта межпредсердной перегородки

Рентгенографическая визуализация при дефекте межпредсердной перегородки проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки, включая рентгенокардиографию. Цель исследования — выявление косвенных признаков увеличения объёма легочного кровотока, дилатации правых отделов сердца, изменений сосудистого рисунка лёгких и оценки степени сердечно-лёгочного перераспределения.

Рентгенографическая визуализация при дефекте межпредсердной перегородки проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки, включая рентгенокардиографию. Цель исследования — выявление косвенных признаков увеличения объёма легочного кровотока, дилатации правых отделов сердца, изменений сосудистого рисунка лёгких и оценки степени сердечно-лёгочного перераспределения.

Рентгенография выявляет следующие признаки дефекта межпредсердной перегородки:

Увеличение контуров правого предсердия и правого желудочка, видимое в прямой и боковой проекциях, с формированием характерного выпячивания правого контура сердца.

Усиление и деформация лёгочного сосудистого рисунка за счёт перераспределения крови в лёгочный малый круг, наиболее выраженные в прикорневых зонах.

Расширение ствола лёгочной артерии и её главных ветвей, хорошо различимое на рентгенограммах с высокой детализацией.

Отсутствие признаков венозного застоя в лёгких при сохранной функции левого сердца, что позволяет дифференцировать левоправый сброс крови.

Умеренное увеличение общей поперечной сердечной тени за счёт правых отделов при сохранении нормальных размеров левого предсердия и левого желудочка.

Диагностические преимущества рентгена

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры :

- Оценка степени дилатации правого предсердия и правого желудочка с измерением размеров сердечной тени и правого дугообразного контура.

- Визуализация степени выраженности лёгочной гиперволемии по усилению прикорневого и периферического сосудистого рисунка.

- Определение размеров и конфигурации ствола лёгочной артерии, включая диаметр и соотношение с другими сосудистыми структурами.

- Косвенная оценка направления шунтирования крови на основе сочетания признаков гиперволемии лёгких и увеличения правых отделов сердца.

- Возможность выявления изменений сердечной конфигурации по типу «шарообразного сердца» при значительных размерах дефекта.

Диагностические ограничения

Рентгенологическое обследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты дефекта межпредсердной перегородки:

- Отсутствие прямой визуализации самого дефекта перегородки, поскольку рентгенография отображает только морфологические и гемодинамические последствия.

- Невозможность точного определения размеров дефекта и объёма шунтируемой крови без использования эхокардиографии или МРТ.

- Ограниченная дифференциация между видами левоправых шунтов (дефект межпредсердной перегородки, открытое овальное окно, дефект межжелудочковой перегородки) без дополнительных исследований.

- Невысокая чувствительность при малых дефектах без выраженной дилатации и без признаков лёгочной гиперволемии.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки в прямой и боковой проекциях с применением рентгенокардиографии суммарная эффективная доза составляет от 0,1 до 0,3 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Немченко Е.В. Хирургическое лечение дефекта межпредсердной перегородки: автореф. дис. . канд мед. наук. Е.В. Немченко. Москва, 1998. -20 с.

- Обухов В.Н. Диагностика и хирургическое лечение дефектов перегородок сердца: дис. . д-ра. мед. наук. В.Н. Обухов. Новосибирск, 1969. -В 2 т. - 534 с.

- Особенности течения межпредсердного дефекта у взрослых больных. / Е.Е. Литасова, Н.П. Краснова, Л.В. Красовская и др.. Компенсация и паракомпенсация при пороках сердца. Новосибирск, 1985. -С.41-44.

- Еремеев В.П. Коррекция дефекта межпредсердной перегородки/ В.П. Еремеев, И.И. Чернов, А.Н. Шонбин // Материалы IX Всерос. съезда сердечно-сосудистых хирургов. М., 2003. - С.27.

- Клинические рекомендации «Дефект межпредсердной перегородки» (утв. Минздравом России), 2018 год.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ