Рентген в диагностике кандидоза легких

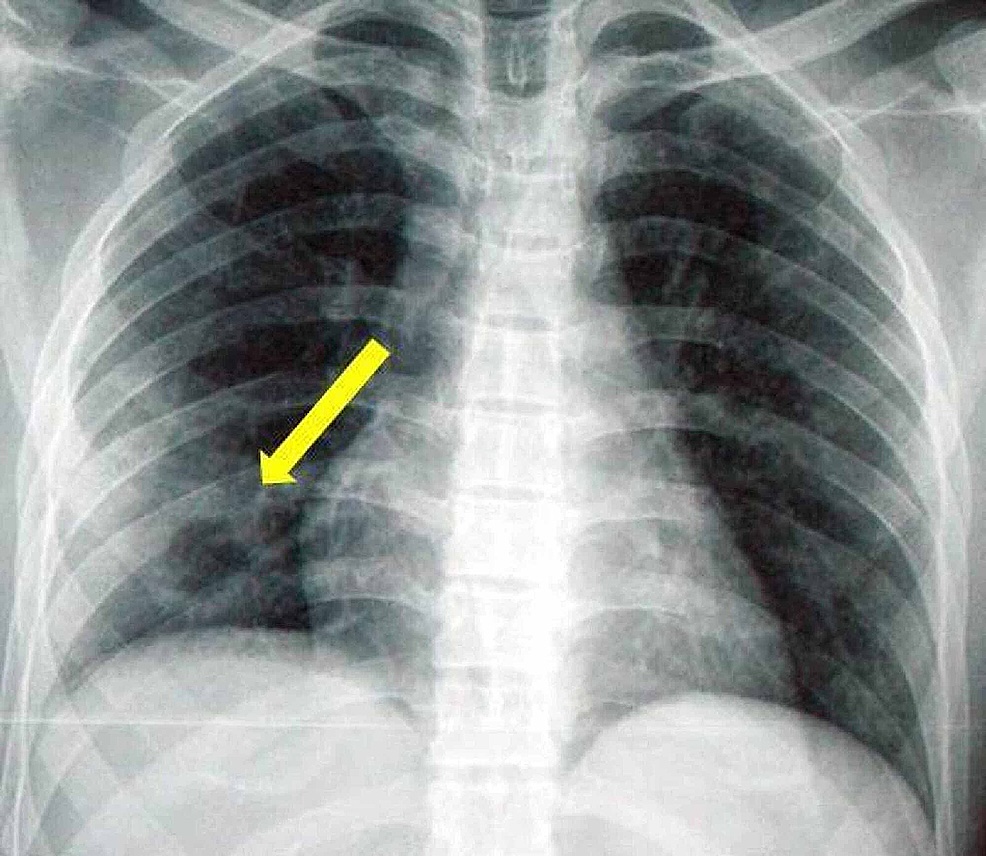

Обследование проводится в прямой (переднезадней) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости — с прицельной съёмкой поражённых сегментов и рентгеноскопией для динамической оценки. Визуализируются преимущественно прямые признаки: множественные очаги уплотнения лёгочной ткани, инфильтраты с тенденцией к слиянию, участки деструкции. Цель исследования — выявление характера и распространённости поражения, оценка степени лёгочной инфильтрации, стадии заболевания и возможных осложнений.

Обследование проводится в прямой (переднезадней) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости — с прицельной съёмкой поражённых сегментов и рентгеноскопией для динамической оценки. Визуализируются преимущественно прямые признаки: множественные очаги уплотнения лёгочной ткани, инфильтраты с тенденцией к слиянию, участки деструкции. Цель исследования — выявление характера и распространённости поражения, оценка степени лёгочной инфильтрации, стадии заболевания и возможных осложнений.

Рентгенография выявляет следующие признаки кандидоза лёгких:

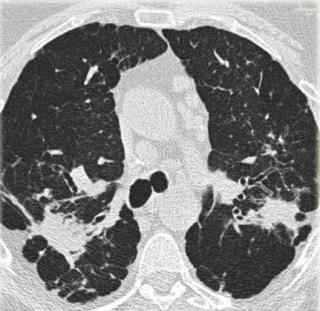

Множественные мало- и среднеочаговые тени (2–10 мм), разбросанные или сливающиеся, преимущественно в нижнедолевых и заднебазальных отделах.

Инфильтраты с неравномерными, размытыми контурами, местами с признаками центрального распада или некроза.

Усиление и деформация бронховаскулярного рисунка на поражённых участках за счёт перифокальной воспалительной реакции.

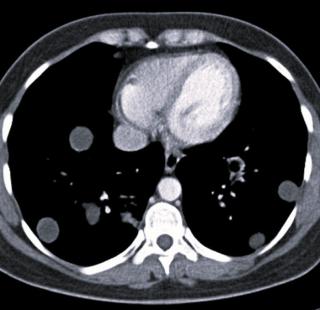

Сигналы тяжёлого течения: формирование полостей с тонкими стенками (псевдокавитации), интерстициальный отёк, локальные ателектазы.

Увеличение размеров прикорневых лимфатических узлов, особенно у пациентов с выраженным иммунодефицитом.

При рентгеноскопии — снижение дыхательной подвижности купола диафрагмы и втяжение межрёберных промежутков на стороне обширного поражения.

Диагностические преимущества рентгена

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры кандидоза лёгких:

- Определение локализации и распространённости очагово-инфильтративных изменений с оценкой их размеров, плотности и характера контуров.

- Выявление участков с формированием полостей, оценка толщины и чёткости их стенок, что важно для дифференциальной диагностики.

- Оценка состояния бронхолёгочного рисунка, степени его деформации и наличия бронхогенного распространения инфекции.

- Определение вторичных изменений, включая интерстициальный отёк, ателектазы, лимфаденопатию.

- Возможность сравнения данных в динамике для оценки эффективности противогрибковой терапии.

- Выполнение исследования в амбулаторных и стационарных условиях, включая тяжёлых пациентов, без сложной подготовки.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Низкая специфичность рентгенологических изменений, сложность дифференциации от бактериальной пневмонии, туберкулёза, аспергиллёза без микробиологического подтверждения.

- Ограниченная визуализация начальных стадий процесса, особенно при поражении только бронхиального дерева.

- Невозможность оценки состояния малых бронхов, альвеолярной микроархитектоники и сосудистого русла.

- Недостаточная чувствительность к выявлению небольших или изолированных полостей и минимальных интерстициальных изменений.

- Снижение качества исследования при тяжёлом общем состоянии пациента, выраженном ожирении или массивных плевральных наложениях.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки с прицельной съёмкой и рентгеноскопией суммарная эффективная доза составляет от 0,12 до 0,25 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Пульмонология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. А. Г. Чучалина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 768с.

- Семенова Р.И., Панченко А.И. и др. Клиническое наблюдение за больной с кандидозом легких (случай из практики) / Вестник Казахского НМУ. – 2015. – № 4. – С. 381-382.

- Акияма К., Матисон Д.А., Райкер Дж.Б., Гринбергер П.А., Паттерсон Р. Аллергический бронхолегочный кандидоз. Chest. 1984;85:699–701.

- Семенова Р.И., Панченко А.И. и др. Клиническое наблюдение за больной с кандидозом легких (случай из практики) / Вестник Казахского НМУ. – 2015. – № 4. – С. 381-382.

- Самсыгина Г.А. Антимикотическая иммунокорригирующая терапия тяжелых форм кандидоза. Меж.мед. журнал практики 2000г. 4; С.16-18.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ