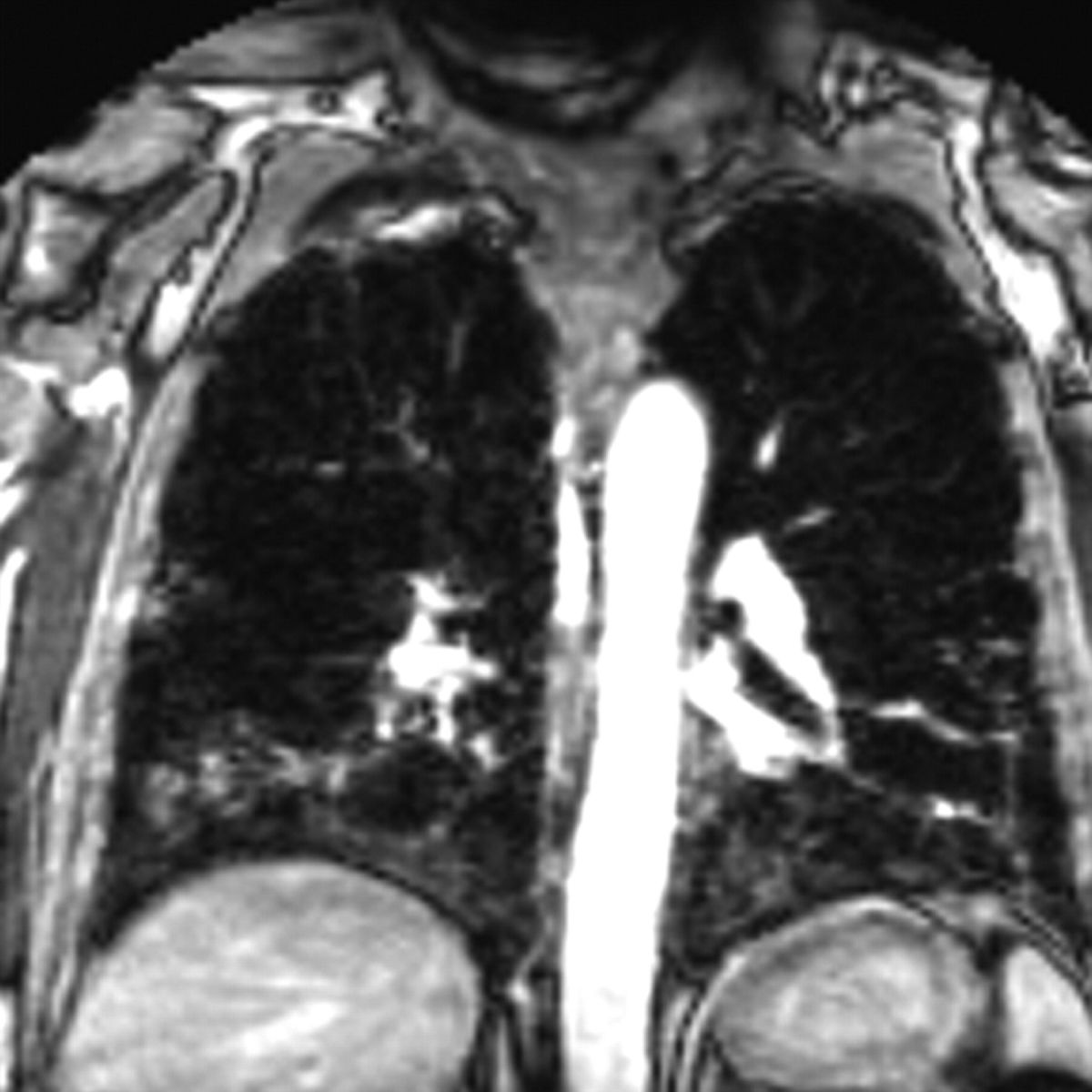

Магнитно-резонансная томография лёгких используется ограниченно для диагностики фиброза лёгких из-за низкой чувствительности метода к изменениям воздушной паренхимы, поэтому основным методом исследования остаётся компьютерная томография, особенно высокоразрешающая ВРКТ, которая более точно выявляет интерстициальные изменения, характерные для фиброза. Однако в ряде случаев МР-томография может использоваться для оценки сосудистых изменений, воспалительных процессов и оценки мягкотканевых структур, если пациенту противопоказана КТ или требуется дополнительная информация о поражении лёгких.

МРТ в диагностике фиброза легких

МРТ при фиброзе легких выявляет следующие анатомические признаки:

МРТ при фиброзе легких выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях визуализируется снижение интенсивности сигнала от поражённых участков лёгочной паренхимы, истончение интерстициальных перегородок и возможные участки ретракции плевры, что свидетельствует о структурных изменениях в лёгких.

На Т2-взвешенных изображениях определяется гиперинтенсивный сигнал от зон воспалительного отёка и интерстициального утолщения, с чередующимися гипоинтенсивными участками, соответствующими зонам выраженного фиброза, что позволяет оценить распространённость процесса.

На сканах с подавлением жира выявляется усиленный гиперинтенсивный сигнал в зонах активного воспаления, что помогает дифференцировать активный процесс от сформированных фиброзных изменений.

На контрастных томограммах наблюдается неравномерное накопление контрастного вещества в зонах активного воспаления и васкуляризованных участках, тогда как выраженные фиброзные изменения характеризуются сниженным накоплением контраста, что позволяет определить стадию патологического процесса.

На диффузионно-взвешенных изображениях фиксируется ограничение диффузии в плотных фиброзных участках, тогда как в зонах воспалительных изменений диффузия остаётся более свободной, что помогает дифференцировать активные и хронические изменения.

Диагностические преимущества

Магнитно-резонансная диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры фиброза лёгких:

- Степень распространённости фиброзных изменений оценивается по толщине интерстициальных перегородок, выраженности ретракции плевры и вовлечению субплевральных отделов, что позволяет определить степень поражения лёгочной ткани.

- Характер изменений паренхимы лёгких анализируется по чередованию гиперинтенсивных зон воспаления и гипоинтенсивных участков фиброза на Т2-взвешенных сканах, что даёт возможность дифференцировать активный процесс от сформированных рубцовых изменений.

- Гемодинамические изменения оцениваются в режиме контрастного усиления по интенсивности васкуляризации поражённых участков, что помогает выявить зоны активного воспаления и уменьшенное накопление контраста в плотных фиброзных зонах.

- Оценка диффузионных характеристик ткани проводится в диффузионно-взвешенных режимах по степени ограничения диффузии, что позволяет отличить участки плотного фиброза от зон воспалительного инфильтрата.

- Состояние плевры и наличие её втяжения анализируется по изменению толщины, ретракции лёгочной ткани и возможному образованию фиброзных спаек, что даёт возможность оценить степень деформации лёгкого.

Диагностические ограничения

Магнитно-резонансное сканирование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты фиброза лёгких:

- Начальные интерстициальные изменения могут быть плохо различимы, так как минимальные утолщения перегородок и небольшие участки фиброза могут не приводить к значимым изменениям сигнала.

- Дифференциация фиброза от других интерстициальных заболеваний лёгких проводится с ограниченной точностью, так как схожие изменения могут наблюдаться при идиопатическом лёгочном фиброзе, пневмосклерозе и остаточных изменениях после воспалительных процессов.

- Оценка слабовыраженных бронхиолярных изменений затруднена, так как методика хуже визуализирует тонкие дыхательные пути по сравнению с компьютерной томографией.

- Выявление кальцифицированных участков в зоне фиброза может быть недостаточно точным, так как томография менее чувствительна к плотным кальцификатам по сравнению с компьютерной томографией.

- Границы между активным воспалением и стабильным фиброзом могут быть нечеткими, так как оба процесса могут сопровождаться изменением сигнала на Т2-взвешенных изображениях и в режиме контрастного усиления.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Бестаев Д. В., Каратеев Д. Е., Насонов Е. Л.Тактика ведения больных с фиброзом лёгких // Клиническая медицина. 2014. № 2. C. 15–23.

- Пульмонология: национальное руководство / под ред. А. Г. Чучалина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 768 с.

- Российское респираторное общество. Диагностика и лечение идиопатического лёгочного фиброза: федеральные клинические рекомендации. — М., 2016. — С. 399–419.

- Бисемалиева Х.Ф. Фиброз легких после перенесенных воспалительных заболеваний легких // Национальная ассоциация ученых. - 2022.

- Бокарев И.Н. Внутренние болезни: дифференциальная диагностика и лечение: Учебник // МИА. 2015.

- Визель, А.А. Современные аспекты лечения идиопатического легочного фиброза / А.А. Визель, А.С. Белевский // Практическая пульмонология. - 2017. - № 2. - С. 93-98.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ