Рентген в диагностике шейного ребра

Обследование проводится в прямой, боковой и косых проекциях шейного отдела позвоночника, с прицельной съёмкой зоны шейно-грудного перехода, а при необходимости — с применением рентгенографии в функциональных проекциях, в режиме обзорной рентгенографии для выявления прямых признаков шейного ребра. Цель обследования — определение наличия добавочного рёберного элемента, его размеров, формы, степени сращения с I рёберной дугой или грудиной, а также влияния на окружающие мягкие ткани.

Обследование проводится в прямой, боковой и косых проекциях шейного отдела позвоночника, с прицельной съёмкой зоны шейно-грудного перехода, а при необходимости — с применением рентгенографии в функциональных проекциях, в режиме обзорной рентгенографии для выявления прямых признаков шейного ребра. Цель обследования — определение наличия добавочного рёберного элемента, его размеров, формы, степени сращения с I рёберной дугой или грудиной, а также влияния на окружающие мягкие ткани.

Рентгенография выявляет следующие признаки шейного ребра:

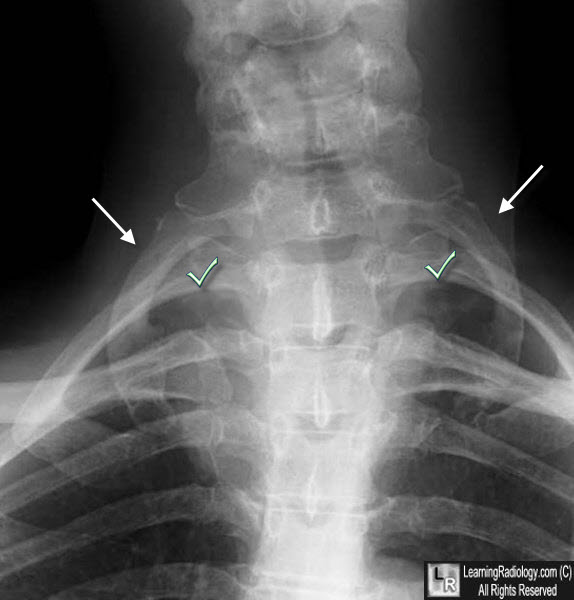

Костное образование, отходящее от поперечного отростка C7 позвонка латерально и вниз, с сохранением рёберной структуры и постепенным сужением к периферии, что сигнализирует о врождённой аномалии.

Одностороннее или двустороннее наличие шейных рёбер, что фиксируется при сравнительном анализе обеих сторон.

Неполное или полное сращение добавочного ребра с I рёберной дугой или грудиной, отражающее анатомическую вариативность.

Изменение положения ключицы и верхнего края лёгочного поля на стороне аномалии, в случае массивного или двухстороннего образования.

При выраженных изменениях — деформация мягкотканевых теней в зоне шейно-грудного перехода, что может указывать на компрессию сосудисто-нервного пучка.

Диагностические преимущества

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Наличие, размеры и протяжённость шейного ребра, что позволяет классифицировать тип аномалии (неполное, полное, одностороннее, двустороннее).

- Соотношение добавочного рёберного элемента с ключицей, I рёберной дугой и грудиной, что важно для оценки возможного компрессионного синдрома.

- Состояние прилежащих костных структур, включая поперечные отростки, рёберные дуги и ключицы, что помогает исключить сопутствующие аномалии.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Состояние мягкотканевых структур — плечевого сплетения, подключичных сосудов, окружающих мышц, которые играют ключевую роль при развитии нейроваскулярных осложнений.

- Степень сдавления сосудисто-нервных образований, определяемая только при ультразвуковом дуплексном сканировании, КТ- или МР-ангиографии.

- Функциональные нарушения, включая динамические изменения при движениях, что невозможно оценить на статических рентгенограммах.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии шейно-грудного перехода в прямой, боковой, косых и прицельных проекциях суммарная эффективная доза составляет от 0,2 до 0,6 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Халходжаев М. М. и др. Необычное шейное ребро / М. М. Халходжаев, П. С. Джалилов, А. С. Мирсадиков, Ю. И. Скиба // Ортопедия, травматология и протезирование 1990. «12.-С. 56-57.

- Локанаяки В. Шейное ребро как клинический случай // Национальный журнал клинической анатомии. 2014. Том 3, № 4. С. 240-243.

- Богатина Е. Д. К рентгенодиагностике аномалий ребер // Сб. тр. Новокузнецк, ин-та усоверш. врачей. Новокузнецк. - 196. - Т. 28. - С. 236-237.

- Машани А. А., Салхотра Н., Али А. и др. Шейное ребро: Опыт отделения нейрохирургии больницы Хоула в Маскате, Оман: критический анализ // 2017. Том 5, № 2. С. 43-47.

- Зацепин С. Т., Плахов А. Н. О патологической перестройке первого ребра // Вестн. Рентгенол. и радиол. 1986. - С. 81-84.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ