Флюорография в диагностике отека легких

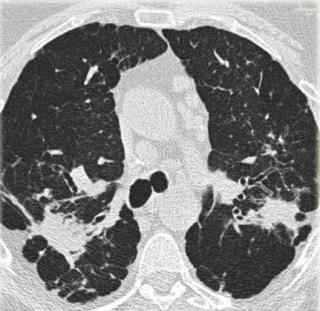

Флюорографическое исследование при отёке легких проводится с целью выявления типичных признаков скопления жидкости в интерстициальной и альвеолярной ткани. В отличие от рентгенографии, флюорография используется для скрининговой оценки и не позволяет детально визуализировать слабовыраженные изменения, однако даёт возможность зафиксировать характерные признаки, связанные с застоем крови в малом круге кровообращения и пропитыванием лёгочной ткани жидкостью.

Флюорография лёгких выявляет следующие анатомические признаки:

Усиление и деформация прикорневого лёгочного рисунка с выраженным сосудистым компонентом.

Размытость и нечеткость корней лёгких, отражающая интерстициальный отёк и венозный застой.

Горизонтальное или веерообразное расположение линий Керли типа В в нижних отделах лёгких (при грубой оценке).

Неоднородность прозрачности лёгочных полей с преимущественным затемнением в нижних и средних отделах.

Расширение тени сердца, особенно за счёт увеличения левых отделов, при кардиогенном отёке.

Уровни жидкости в плевральных полостях при сопутствующем плевральном выпоте.

Диагностические преимущества

Флюорографическое исследование лёгких позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Выявление усиленного сосудистого рисунка и размытости корней лёгких, что характерно для венозного застоя.

- Скрининговая фиксация признаков интерстициального и альвеолярного пропитывания ткани.

- Определение неоднородности прозрачности лёгочных полей, что позволяет заподозрить отёк даже на начальной стадии.

- Возможность выявления увеличения размеров сердца, характерного для кардиогенного отёка.

- Определение уровней жидкости при сопутствующем плевральном выпоте.

Диагностические ограничения

ФЛГ имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможность детализации интерстициальных линий и альвеолярных инфильтратов.

- Отсутствие информации о происхождении отёка — кардиогенном, нейрогенном или токсическом.

- Сложность выявления начальных стадий без выраженных рентгенологических изменений.

- Недостаточная чувствительность для оценки динамики процесса и эффективности терапии.

- Невозможность анализа функции сердца и лёгких, включая оценку давления в малом круге кровообращения.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении флюорографии грудной клетки суммарная эффективная доза составляет от 0,03 до 0,1 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Ахметов А.А. Изменения поверхностной активности легочной ткани при отеке: Автореф. дис. .канд. мед. наук. Караганда, 1974. — 28 с.

- Жангелова М.Б. Медиаторные процессы при отеке легких. Л., 1988. -28 с.

- Лазарис А .Я., Серебровская И.А. Отек легких. М., 1962. - 370 с.

- Лютов В.В., Алексеев В.Г., Козловский И.А. Некоторые аспекты токсического отека легких // Воен.-мед. журн. 1992. - № 10. - С. 3132.

- Нугманова Х.С. Патогенез и морфогенез отека легких // Архив патологии. 1971. — № 5. - С. 3.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ