Рентген в диагностике кардиогенного отека легких

Рентгенологическая диагностика кардиогенного отёка лёгких направлена на выявление прямых и косвенных признаков венозного застоя и пропитывания лёгочной ткани жидкостью при нарушении функции левых отделов сердца. Исследование проводится в прямой и боковой проекциях, преимущественно в положении стоя или полусидя, а при тяжёлом состоянии пациента — в положении лёжа. Для повышения диагностической эффективности используется мягкотканевый режим, съёмка на вдохе и, при необходимости, серийные снимки в динамике. Рентгенография применяется как первичный метод визуализации отёка лёгких, а также для мониторинга его разрешения под действием терапии.

Рентгенологическая диагностика кардиогенного отёка лёгких направлена на выявление прямых и косвенных признаков венозного застоя и пропитывания лёгочной ткани жидкостью при нарушении функции левых отделов сердца. Исследование проводится в прямой и боковой проекциях, преимущественно в положении стоя или полусидя, а при тяжёлом состоянии пациента — в положении лёжа. Для повышения диагностической эффективности используется мягкотканевый режим, съёмка на вдохе и, при необходимости, серийные снимки в динамике. Рентгенография применяется как первичный метод визуализации отёка лёгких, а также для мониторинга его разрешения под действием терапии.

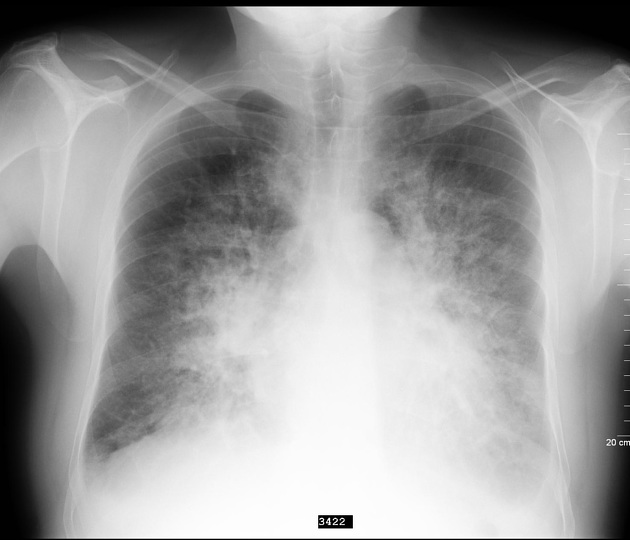

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

Усиление сосудистого рисунка с признаками его перераспределения в верхние лёгочные поля, особенно отчётливо выявляемое в прямой проекции в положении стоя.

Нечёткость сосудистых контуров и снижение воздушности лёгочной ткани, характерные для интерстициальной стадии отёка, визуализируемые в обеих проекциях.

Утолщение междольковых перегородок и появление периваскулярных теней, хорошо различимых в боковой проекции при съёмке на вдохе.

Центральные симметричные инфильтраты в виде "бабочкообразного" рисунка, характерные для альвеолярного компонента, определяемые в прямой проекции.

Наличие умеренного двустороннего плеврального выпота, проявляющегося как горизонтальный уровень жидкости в реберно-диафрагмальных синусах при укладке лёжа на спине.

Кардиомегалия с расширением тени сердца влево, выявляемая на снимке в заднепередней проекции в положении стоя.

Подъём куполов диафрагмы и снижение их подвижности, чаще в нижних отделах, особенно заметные при съёмке в положении лёжа.

Снижение прозрачности задненижних отделов лёгких с элементами гипостаза, определяемое в боковой проекции при длительном пребывании в постели.

Размытие границ сосудистого рисунка в сочетании с диффузным лёгочным затемнением, указывающее на прогрессирующий отёк, фиксируемое в динамических наблюдениях.

Диагностические преимущества

Рентгенография даёт важную информацию о характере и выраженности отёка лёгочной ткани:

- Фиксирует ранние интерстициальные изменения, проявляющиеся усилением и деформацией сосудистого рисунка.

- Позволяет распознать альвеолярный компонент отёка по типичной центральной локализации инфильтратов.

- Демонстрирует признаки венозного застоя и кардиомегалии как основные рентгенологические маркёры сердечной недостаточности.

- Оценивает наличие и объём плеврального выпота, особенно при укладке лёжа на больной бок.

- Помогает отслеживать эффективность терапии по степени разрешения инфильтративных и застойных изменений.

Диагностические ограничения

Рентгенография имеет ограниченные возможности в оценке отдельных аспектов кардиогенного отёка:

- Начальные интерстициальные изменения могут быть не выражены или отсутствовать при компенсированном состоянии.

- Рентгенологическая картина неспецифична и требует дифференциации с пневмонией, некардиогенным отёком и другими паренхиматозными поражениями.

- Не позволяет определить фракцию выброса и другие функциональные параметры миокарда.

- Слабовыраженные участки отёка в субплевральных зонах и базальных сегментах могут оставаться незамеченными при стандартной укладке.

- Невозможно визуализировать гемодинамические параметры и давление в лёгочной артерии без эхокардиографии и инвазивных методов.

- Присутствует лучевая нагрузка: средняя эффективная доза при рентгенографии органов грудной клетки составляет от 0,05 до 0,1 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Кардиогенный отек легких/ Радзевич А.Э., Евдокимова А.Г.// В мире лекарств. – 1998 - №1.

- Радзевич А.Э., Евдокимова А.Г., Безпрозванный А.Б. и др. Способ лечения отека легких у больных сердечно-сосудистой патологией. Материалы 1 Конгресса кардиологов СНГ. М., 1997.

- Кардиогенный отек легких. Клинические протоколы МЗ РК - 2016 (Казахстан).

- Чучалин А.Г. Отек легких: клинические формы. Пульмонология. 2005; 5: 5-12.

- Быков М.В., Лескин Г.С., Поздняков Ю.М. Применение струйной высокочастотной вентиляции легких в комплексе терапии кардиогенного отека легких // Вестник интенс. терапии, № 4, 2002. С. 53-56.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ