Флюорография в диагностике пневмоторакса

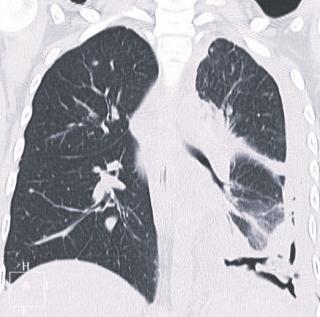

Флюорография проводится в прямой проекции грудной клетки в рамках первичного диагностического или скринингового обследования при подозрении на нарушение целостности плевры и скопление воздуха в плевральной полости. Цель исследования — выявление косвенных рентгенологических признаков пневмоторакса, определение его объёма, локализации и влияния на анатомию лёгких и средостения.

Флюорография лёгких выявляет следующие анатомические признаки пневмоторакса:

Отсутствие лёгочного рисунка в наружных отделах лёгочного поля с одновременным наличием резкой границы между коллабированным лёгким и свободной плевральной полостью.

Резкое просветление в зоне пневмоторакса, не содержащее сосудистых или бронхиальных структур.

Контур спавшегося лёгкого, смещённый к корню, с уплотнением и уменьшением объёма.

Смещение средостения в противоположную сторону при напряжённом пневмотораксе.

Узкая щелеобразная тень коллабированного лёгкого с резкой линией плевры.

Опущение купола диафрагмы на стороне поражения, если объём воздуха значителен.

Отсутствие динамики кровоснабжения в зоне просветления при сопоставлении с сосудистым рисунком противоположной стороны.

Сочетание с подкожной эмфиземой (при выраженной травме) — линейные просветления в мягких тканях грудной стенки.

Диагностические преимущества

Флюорографическое исследование лёгких позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры пневмоторакса:

- Объём воздуха в плевральной полости — от краевого до тотального с визуализацией контура коллабированного лёгкого.

- Локализация пневмоторакса — верхушечная, базальная, латеральная или тотальная форма.

- Наличие смещения средостения и степень его выраженности.

- Влияние пневмоторакса на анатомическую конфигурацию лёгочного рисунка и диафрагмы.

- Сопутствующие изменения — участки ателектаза, следы травмы, уплотнение плевры.

- Выявление вторичных признаков при сочетанном поражении лёгких (вторичный буллёзный пневмоторакс, пневмококковое поражение).

Диагностические ограничения

Флюорография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Слабая чувствительность к небольшому или краевому пневмотораксу объёмом менее 50 мл.

- Невозможность точной оценки давления в плевральной полости и степени компрессии лёгкого.

- Ограниченная возможность обнаружения скрытого пневмоторакса при вертикальной проекции и отсутствии латерограммы.

- Неспособность выявить фистулы и точку утечки воздуха без дополнительных методов.

- Невозможно оценить степень функционального нарушения дыхания без спирометрии или КТ.

- Нельзя определить природу пневмоторакса (травматический, спонтанный, ятрогенный) по данным только флюорограммы.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении флюорографии органов грудной клетки в прямой проекции суммарная эффективная доза составляет от 0,03 до 0,05 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Основы поликлинической пульмонологии. / Т.Т. Карманова, В.Г. Лычев. - Ростов н/Д: Феникс, 2007, - 362 c.

- Сушко А. А., Можейко М. А., Гаврусик В. З. Миниинвазивная хирургия пневмоторакса // Журнал ГрГМУ. 2014. №3 (47).

- Доценко А.П. Эндоскопическая хирургия пневмоторакса / А.П. Доценко, М.А. Потапенков, П.Н. Шипулин // Грудная хирургия. 1989. — № 4. - С. 44-47.

- Мадьяр И. Дифференциальная диагностика заболеваний внутренних органов / И. Мадьяр. Будапешт, 1987. - С. 1250.

- Неспецифические заболевания легких: Клиника, диагностика, лечение. / Под ред. В. П. Сильверстова, А. В. Никитина. Воронеж, 1991.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ