Рентген в диагностике спонтанного пневмоторакса

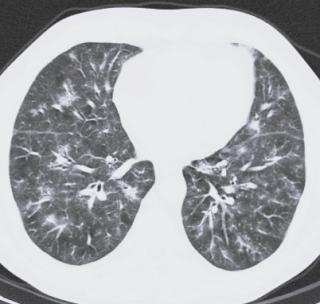

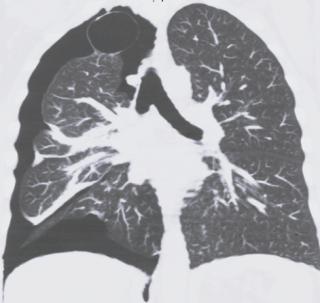

Обследование проводится в прямой (постеро-антериальной) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости дополняется прицельной съёмкой верхушечных и парадиафрагмальных отделов для уточнения локализации воздуха в плевральной полости. Применяются стандартный режим и режим с повышенной контрастностью для выявления тонкой плевральной линии, малых объёмов газа, степени спадения лёгочной ткани, а также рентгенологических сигналов, указывающих на напряжённый пневмоторакс. Исследование позволяет определить распространённость пневмоторакса, степень компрессии лёгкого и потенциальный риск жизнеугрожающих изменений.

Обследование проводится в прямой (постеро-антериальной) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости дополняется прицельной съёмкой верхушечных и парадиафрагмальных отделов для уточнения локализации воздуха в плевральной полости. Применяются стандартный режим и режим с повышенной контрастностью для выявления тонкой плевральной линии, малых объёмов газа, степени спадения лёгочной ткани, а также рентгенологических сигналов, указывающих на напряжённый пневмоторакс. Исследование позволяет определить распространённость пневмоторакса, степень компрессии лёгкого и потенциальный риск жизнеугрожающих изменений.

Рентгенография выявляет следующие признаки спонтанного пневмоторакса:

Тонкая, чёткая плевральная линия, отделяющая опавшее лёгкое от зоны скопления газа, чаще в верхушечно-латеральных или парамедиастинальных отделах (прямая проекция, стандартный режим).

Отсутствие сосудистого лёгочного рисунка за плевральной линией, формирование зоны абсолютной прозрачности — рентгенологический сигнал наличия воздуха в плевральной полости (боковая проекция, высококонтрастный режим).

Коллапс лёгочной ткани с уменьшением объёма и смещением корня лёгкого к медиастинальному отделу (боковая проекция, прицельная съёмка).

Смещение средостенных структур (трахеи, сердца, крупных сосудов) в противоположную сторону при напряжённом пневмотораксе (прямая проекция, стандартный режим).

Уплощение или инверсия купола диафрагмы на стороне поражения, свидетельствующая о повышении внутриплеврального давления (боковая проекция, прицельная съёмка).

Расширение межрёберных промежутков, увеличение объёма половины грудной клетки на стороне пневмоторакса (прямая проекция, стандартный режим).

Диагностические преимущества

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Локализация плевральной линии и определение протяжённости зоны газа по поверхности лёгкого.

- Степень спадения (коллапса) лёгочной ткани с уточнением, частичный это или полный (тотальный) пневмоторакс.

- Рентгенологические сигналы напряжённого пневмоторакса: смещение средостенных органов, сдавление сердца и сосудов, инверсия купола диафрагмы.

- Характер распределения воздуха в плевральной полости (верхушечный, парамедиастинальный, паракостальный, тотальный вариант).

- Мониторинг динамики изменений после дренирования плевральной полости или спонтанного расправления лёгкого.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Выявление небольших (менее 10–20 мл) объёмов газа, особенно у пациентов в положении лёжа.

- Дифференцировка пневмоторакса от буллёзной эмфиземы или гигантских воздушных кист.

- Определение причины возникновения пневмоторакса (разрыв буллы, альвеолярная утечка, бронхоплевральный свищ).

- Детальная оценка состояния бронхиального дерева и паренхиматозных структур.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки в прямой и боковой проекциях с прицельной съёмкой верхушечных и парадиафрагмальных отделов суммарная эффективная доза составляет от 0,1 до 0,3 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Бисенков Л.H. Гриднев A.B., Кобак М.Э. и др. Хирургическая тактика при спонтанном пневмотораксе // Хирургия. 1996. - №2. - С. 74-77.

- Варламов В.В., Кочаров С.Д. Лечение спонтанного пневмоторакса//Хирургия. 1991. - №6. - С. 112-115.

- Васильев В.Н., Шаров Ю.К. Спонтанный пневмоторакс (этиология, диагностика, лечение) // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. -1989.- №6.-С. 132-136.

- Нечаев В.И., Хованов A.B., Крылов В.В. Современный взгляд на проблему спонтанного пневмоторакса // Пробл.туберкулеза. — 2002. -№ 4. С. 50-55.

- Линденбратен Л.Д., Наумов Л.Б. Рентгенологические синдромы и диагностика болезней легких. М.Медицина. - 1972. - 472 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ