Флюорография в диагностике рака бронха

Флюорография проводится в прямой проекции грудной клетки в рамках профилактического или первичного диагностического обследования при подозрении на опухолевое поражение бронхиального дерева. Цель исследования — выявление косвенных признаков центральной или периферической бронхогенной опухоли, определение её локализации, влияния на окружающие структуры и наличия сопутствующих изменений в лёгочной ткани.

Флюорография лёгких выявляет следующие анатомические признаки рака бронха:

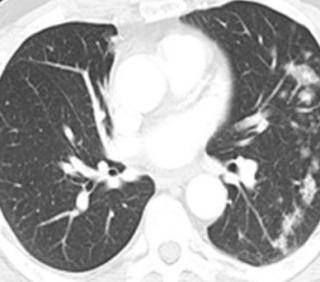

Округлая или неправильной формы тень в проекции корня лёгкого или на периферии поля, чаще с нечеткими контурами.

Сегментарное или долевое затемнение с признаками обструкции бронха, что проявляется ателектазом дистальных отделов лёгкого.

Грубое усиление и деформация сосудисто-бронхиального рисунка в проекции патологического очага.

Смещение междолевой щели или купола диафрагмы при объёмном процессе.

Уменьшение объёма поражённого лёгкого (признак ретракции) или сдавление прилежащих отделов.

Расширение корня лёгкого с неоднородной тенью, указывающей на центральную опухоль.

Реактивные изменения — линейные тени, фиброз, участки перибронхиальной инфильтрации или вторичный плевральный выпот.

Диагностические преимущества

Флюорограмма позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размер и форма опухолевой тени с определением локализации (центральная, субсегментарная, периферическая).

- Наличие вторичных изменений — ателектаза, фиброза, компенсаторной гипервентиляции.

- Состояние корней лёгких и оценка степени их деформации или объёмного увеличения.

- Симметрия лёгочных полей и отклонения в анатомическом расположении органов грудной полости.

- Динамическое сравнение с предыдущими флюорограммами для выявления роста очага или появления новых элементов.

- Возможность выявления дополнительного плеврального выпота, смещения средостения или деформации диафрагмы.

Диагностические ограничения

Флюорография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ограниченная чувствительность при опухолях размером менее 6–8 мм или глубоко расположенных в прикорневой зоне.

- Невозможность достоверного отличия опухоли от воспалительных инфильтратов без клинико-рентгенологической корреляции.

- Не позволяет выявить эндобронхиальные формы рака без выраженной обструкции.

- Отсутствует возможность оценки степени инвазии опухоли в сосуды, лимфоузлы и окружающие ткани.

- Не отображает чётко границы опухоли и её структуру из-за проекционного наложения теней.

- Невозможно визуализировать изменения в трахее и крупных бронхах без дополнительных методов.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении флюорографии органов грудной клетки в прямой проекции суммарная эффективная доза составляет от 0,03 до 0,05 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Айдинов Г.Т. Многомерный анализ структуры и долевого вклада потенциальных факторов риска при злокачественных новообразованиях трахеи, бронхов и легкого / Г.Т. Айдинов // Анализ рисков здоровью. - 2017.

- Проневич А.В. Агрессивное течение рака бронхов / А.В. Проневич, П.Н. Ковальчук // Проблемы здоровья и экологии. - 2020. - № 3 (65). - С. 119-122.

- Заридзе Д. Г., Максимович Д. М. Профилактика злокачественных новообразований // Успехи молекулярной онкологии. — 2017. — Т. 4, № 2. — С. 8–25.

- Клинические рекомендации. - Злокачественное новообразование бронхов и легкого. - Министерство здравоохранения РФ. - 2020.

- Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании бронхов и легкого: Новосибирск : Норматика, 2021. - 13 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ