Компьютерная томография не является основным методом диагностики актиномикоза. Актиномикоз — это хроническая бактериальная инфекция, вызываемая актиномицетами, которая приводит к образованию инфильтратов, абсцессов и свищевых ходов, поражая лёгкие, мягкие ткани и кости. Основными методами диагностики являются микробиологическое исследование с идентификацией возбудителя в биоптате или гное, гистологическое исследование тканей, а также УЗИ и МРТ для оценки глубины поражения мягких тканей и распространённости свищевых ходов. КТ может использоваться для уточнения степени деструкции костных структур и вовлечённости плевры.

КТ в диагностике актиномикоза

МСКТ при актиномикозе выявляет следующие анатомические признаки:

МСКТ при актиномикозе выявляет следующие анатомические признаки:

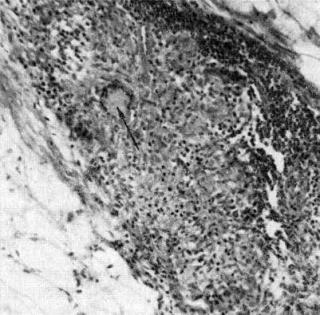

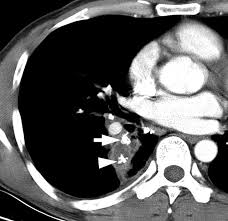

В нативном режиме визуализируются множественные инфильтративные изменения в лёгочной паренхиме с гиподенсным сигналом, имеющие нечеткие контуры, что указывает на хронический воспалительный процесс и формирование гранулематозных очагов.

В режиме сканирования мягких тканей определяется утолщение плевры и наличие гиподенсных участков в подкожной клетчатке грудной стенки, что свидетельствует о распространении инфекции за пределы лёгочной ткани.

В режиме с контрастированием выявляется умеренное периферическое накопление контрастного вещества в зонах воспаления, что отражает активность фиброзных изменений и васкуляризацию инфильтративных очагов.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур визуализируются участки деструкции рёбер или позвонков с неравномерными краями, что указывает на вовлечение костных структур в инфекционный процесс.

Диагностические преимущества

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические аспекты актиномикоза:

- Объём инфильтративных изменений в лёгочной паренхиме позволяет определить степень распространённости воспалительного процесса и выявить зоны фиброзирования.

- Толщина поражённых участков плевры отражает степень вовлечённости серозной оболочки и помогает оценить выраженность хронического воспаления.

- Наличие гиподенсных зон в подкожной клетчатке грудной стенки указывает на формирование свищевых ходов и распространение инфекции за пределы первичного очага.

- Степень васкуляризации в очагах воспаления, определяемая по интенсивности накопления контраста, помогает выявить активность патологического процесса и зону фиброзных изменений.

- Наличие деструктивных изменений в костных структурах грудной клетки позволяет определить степень вовлечённости рёбер, позвонков или грудины в инфекционный процесс.

Диагностические ограничения

- Глубина поражения мягких тканей и степень распространения свищевых ходов не всегда поддаются точной оценке, что требует дополнительных методов диагностики, таких как МРТ или УЗИ.

- Структура воспалительного инфильтрата и состав его содержимого не могут быть полностью определены без пункционной биопсии и микробиологического исследования.

- Выявление слабовыраженных ранних изменений в лёгочной паренхиме может быть затруднено, так как актиномикоз часто проявляется уже на поздних стадиях с выраженными структурными изменениями.

- Дифференциация актиномикоза от злокачественных процессов или других инфекционных гранулематозов требует комплексного подхода, включая лабораторные исследования и гистологическую верификацию.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Мирзабалаева, А.К. Актиномикоз в клинической практике / А.К. Мирзабалаева, Н.Н. Климко // Инфекции в хирургии. - 2009. - T.7 N.3 -C.10-16.

- Аснин, Д.И. Распространение и клинические формы актиномикоза / Д.И. Аснин // Советская медицина.- 1953.- №3.- С. 95-96.

- Беннетт, Джон Е. Актиномикоз. Внутренние болезни / Под ред.Харрисона. -М.,1994.- С.205-207.

- Бурова, С.А. Совершенствование диагностики и лечения актиномикоза: автореф. дис. д-ра мед. наук. М.,1993.- 42 с.

- Минскер, О.Б. Современная клиника, вопросы патогенеза и лечения актиномикоза: автореф. дис. . д-ра мед. наук. -М., 1971. 51с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ