Компьютерная томография не является основным методом диагностики болезни Меньера, так как отображает лишь анатомические структуры внутреннего уха, но не позволяет оценить функциональные изменения, связанные с избыточным накоплением эндолимфы. Основными методами диагностики считаются клинический анализ симптомов, аудиометрия, выявляющая снижение слуха по типу поражения внутреннего уха, и вестибулометрические тесты для оценки функций равновесия. Магнитно-резонансная томография внутреннего уха с контрастным усилением является наиболее информативным методом, так как позволяет визуализировать лабиринтный гидропс за счёт специфического накопления контраста в перилимфатическом пространстве. КТ височных костей применяется при подозрении на другие заболевания, сопровождающиеся вестибулярными нарушениями, такие как отосклероз, врождённые аномалии внутреннего уха или посттравматические изменения.

МСКТ в диагностике болезни Меньера

КТ при болезни Меньера выявляет следующие анатомические признаки:

КТ при болезни Меньера выявляет следующие анатомические признаки:

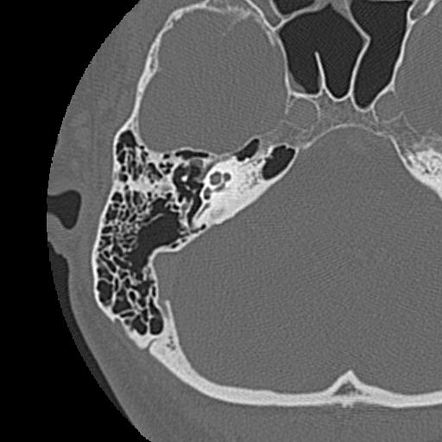

В режиме нативного сканирования визуализируется расширение преддверия и эндолимфатического протока, которое сопровождается гиподенсивным сигналом, что свидетельствует о скоплении избыточного количества эндолимфы, при этом костные структуры лабиринта сохраняют свою целостность.

В режиме контрастного усиления определяется отсутствие значительного накопления контрастного вещества в области внутреннего уха, что проявляется изоинтенсивным или слабо гиперденсивным сигналом, при этом сосудистые структуры лабиринта сохраняют равномерное распределение контраста без признаков патологической гиперваскуляризации.

В режиме высокоразрешающего сканирования височных костей визуализируется умеренно увеличенное эндолимфатическое пространство улитки, которое демонстрирует гиподенсивный сигнал, что может свидетельствовать о лабиринтном гидропсе, при этом границы костного лабиринта остаются неизменёнными.

В режиме трёхмерной реконструкции определяется деформация преддверия и изменение анатомической конфигурации полукружных каналов, которое сопровождается гиподенсивным сигналом при увеличении объёма эндолимфатического пространства, при этом костные структуры внутреннего уха сохраняют чёткие контуры.

Диагностические преимущества

Компьютерная диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры болезни Меньера:

- Объём эндолимфатического пространства увеличивается при лабиринтном гидропсе, что позволяет оценить степень его расширения и распространённость процесса во внутренних структурах уха.

- Форма и размеры преддверия изменяются при накоплении избыточного количества эндолимфы, что даёт возможность определить степень деформации лабиринта и его взаимоотношение с костными структурами.

- Толщина костных стенок лабиринта сохраняется без значительных изменений, что позволяет отличить болезнь Меньера от деструктивных процессов, сопровождающихся эрозией или истончением костных структур.

- Конфигурация преддверно-улиткового протока изменяется при гидропсическом процессе, что помогает оценить его степень расширения и возможное нарушение дренажной функции эндолимфатической системы.

- Анатомические взаимоотношения между мембранозным и костным лабиринтом сохраняются без признаков деструкции, что позволяет исключить поражения, сопровождающиеся разрывами или деформациями внутреннего уха.

Диагностические ограничения

Компьютерное сканирование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты болезни Меньера:

- Глубина изменений в эндолимфатическом пространстве остаётся неопределённой, так как метод не позволяет детально оценить состояние мембранозных структур и динамику их расширения.

- Ранние стадии болезни Меньера не всегда выявляются, так как начальное накопление эндолимфы может не сопровождаться значительными изменениями формы лабиринта.

- Дифференциация болезни Меньера и других форм гидропса лабиринта затруднена, так как структурные изменения внутреннего уха могут быть схожими при различных патологиях.

- Функциональное состояние вестибулярного аппарата остаётся за пределами визуализации, так как КТ фиксирует анатомические аспекты, но не оценивает изменения в механизме передачи вестибулярных импульсов.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Александров Ю.Г. К патогенезу болезни Меньера //Актуальные вопросы оториноларингологии: Тез. докл./Республиканская науч. практ. конф. -Чебоксары, 1994. - С.7 - 11.

- Балковская Н.А. К вопросу патогенеза, распознавания и лечения болезни Меньера: Автореф. дис. . канд. мед. наук. Л.,1958. - 14с.

- Сагалович Б.М, Пальчун В.Т. Болезнь Меньера. М.: Медицинское информационное агентство,1999. - 524с.

- Солдатов И.Б. Новое в диагностике и лечении болезни Меньера: Актовая речь в Самарском мед. ин-те. Самара, 1991. - 18с.

- Попов, П.А. Компьютерная томография в диагностике болезни Меньера : пособие для врачей-рентгенологов, оториноларингологов, сурдологов, неврологов / П. А. Попов ; Самарский гос. мед. ун-т" М-ва здравоохр. и социального развития РФ. Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом мед. информатики. -Самара, 2011.- Стр-19.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ