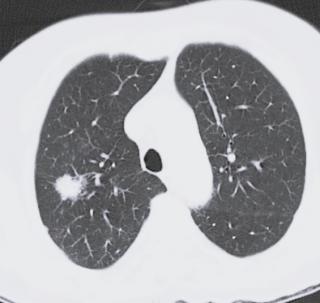

КТ в диагностике гамартомы легкого

КТ при гемартоме легкого выявляет следующие анатомические признаки:

КТ при гемартоме легкого выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется овальное или округлое образование с чёткими контурами в лёгочной паренхиме, чаще в периферических отделах, с неоднородной внутренней структурой и наличием участков жировой плотности.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются включения кальцинатов в виде плотных очагов в пределах образования, а также возможное наличие жировых компонентов, типичных для хондроматозного типа гемартомы.

В режиме с контрастированием отсутствует значимое усиление контрастности, структура образования остаётся неизменной, что отличает его от сосудистых и воспалительных очагов.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур грудной клетки выявляется отсутствие вовлечения прилежащих рёбер или плевры, сохраняется чёткое отграничение от окружающей ткани.

Диагностические преимущества

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Контуры образования, что даёт возможность отличить доброкачественное чётко отграниченное образование от злокачественного инфильтративного процесса.

- Наличие жировых включений и кальцинатов, что позволяет с высокой точностью идентифицировать хондроматозный тип гемартомы.

- Однородность или неоднородность внутренней структуры, что помогает исключить опухоли с некрозами, кровоизлияниями и неоднородной васкуляризацией.

- Отношение образования к бронхиальным и сосудистым структурам, что необходимо для исключения компрессионного синдрома.

- Динамика размеров образования при наблюдении в течение времени, что позволяет определить стабильность или рост, отличающий доброкачественное течение от прогрессирующего.

Диагностические ограничения

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Точный клеточный состав образования, что не позволяет дифференцировать хрящевую, фиброзную или жировую ткань без морфологического подтверждения.

- Отличие гемартомы от других новообразований с аналогичной плотностью, особенно при атипичных формах без выраженных жировых или кальцифицированных включений.

- Оценка метаболической активности образования, что требует применения позитронно-эмиссионной томографии.

- Выявление клеточного роста за пределы капсулы, что ограничивает возможность ранней диагностики трансформации.

- Определение степени фиброза или васкуляризации в периферии очага, что снижает точность при разграничении с фиброзно-воспалительными очагами.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Гамартома легких: предмет исследования и опыт наблюдения/ Васильев Н.В., Самцов Е.Н., Байдала П.Г.// Сибирский онкологический журнал. – 2008 - №3 (27).

- Перельман М. И., Ефимов Б. И., Бирюков Ю. В. Гамартома // Доброкачественные опухоли лёгких. — М.: Медицина, 1981. — С. 26—32. — 240 с.

- Вагнер Р. И. Гамартома лёгочной ткани // Опухоли лёгких. — СПб.: ИПФ «Ника», 2008. — С. 17—18. — 164 с.

- Пилипчук В. Н., Сердюк Т. М., Бережной А. Б. Гамартома лёгкого // Поликлиническая пульмонология: Руководство для врачей. — К.: Генеза, 2001. — С. 246—249. — 400 с.

- Клименко В.И., Когосов Ю.А., Мельник В.М. Дифференциальная диагностика и тактика лечения больных с гамартомой легкого// Грудная хирургия- 1985. - №5.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ