Кардиогенный отёк лёгких развивается вследствие левожелудочковой недостаточности, сопровождается венозным застоем и интерстициальными изменениями в лёгочной ткани, что приводит к нарушению дыхания. Основными методами диагностики являются рентгенография органов грудной клетки для выявления признаков венозного застоя и отёка, эхокардиография для оценки сократительной способности сердца и внутрисердечной гемодинамики, а также клинический анализ газового состава крови.

КТ в диагностике кардиогенного отека легких

МСКТ при кардиогенном отёке лёгких выявляет следующие анатомические аспекты:

МСКТ при кардиогенном отёке лёгких выявляет следующие анатомические аспекты:

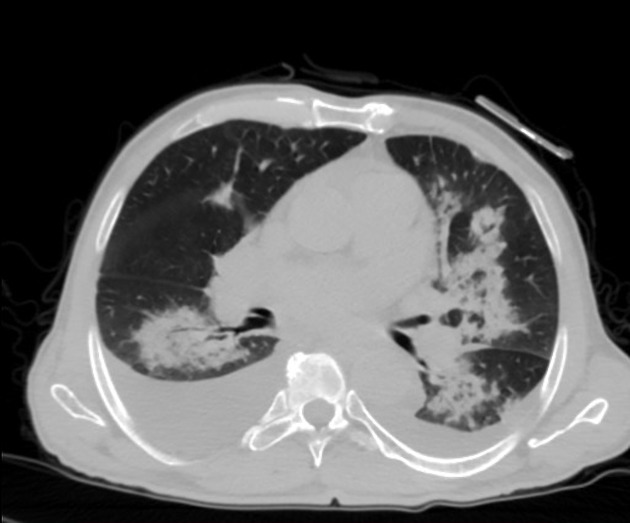

В нативном режиме определяется снижение воздушности лёгочной ткани, усиление лёгочного рисунка за счёт периваскулярного и перибронхиального отёка, возможное утолщение междольковых перегородок, признаки скопления жидкости в интерстициальных пространствах.

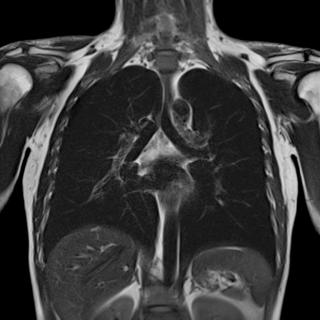

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется расширение корней лёгких за счёт застоя крови в лёгочных венах, неравномерное распределение отёка с преимущественным поражением перихилярных зон, возможное наличие жидкости в плевральных полостях.

В режиме с контрастированием определяется усиление контрастирования лёгочных сосудов, расширение верхних лёгочных вен, отсутствие значимой гипоперфузии, возможное уплотнение сосудистых стенок при хронической сердечной недостаточности.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур выявляются признаки венозного застоя в лёгочной ткани, отсутствие значительных изменений в костных структурах грудной клетки, возможное расширение сердечной тени при сопутствующей кардиомегалии.

Диагностические преимущества

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры кардиогенного отёка лёгких:

Структура лёгочной ткани, что даёт возможность выявить интерстициальные и альвеолярные изменения, характерные для отёка.

Состояние лёгочного сосудистого русла, что позволяет определить степень венозного застоя и оценить признаки левожелудочковой недостаточности.

Наличие жидкости в плевральных полостях, что даёт информацию о распространённости отёчного процесса и его влиянии на дыхательную функцию.

Толщина междольковых перегородок, что позволяет дифференцировать кардиогенный отёк от других причин интерстициальных изменений в лёгких.

Динамика изменений, что даёт возможность проводить повторные исследования для оценки эффективности терапии и регресса отёка.

Диагностические ограничения

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты кардиогенного отёка лёгких:

- Функциональные нарушения газообмена, что требует проведения дополнительных методов исследования, таких как спирометрия и газовый анализ крови.

- Начальные стадии отёка, что может ограничивать выявление слабовыраженных интерстициальных изменений без явных признаков застоя.

- Отличие кардиогенного отёка от некардиогенных причин, что требует комплексной оценки с учётом клинических и лабораторных данных.

- Гемодинамические изменения в сердце, что может потребовать проведения эхокардиографии для уточнения фракции выброса и функции клапанов.

Молекулярные процессы в лёгочной ткани, что невозможно определить без гистологических и биохимических исследований.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Радзевич А.Э., Евдокимова А.Г., Безпрозванный А.Б. и др. Способ лечения отека легких у больных сердечно-сосудистой патологией. Материалы 1 Конгресса кардиологов СНГ. М., 1997.

- Руководство по кардиологии. (Под редакцией Е.И. Чазова) М., 1982.

- Методические рекомендации. Орлов В.Н. и др. Применение избыгочного внутрилегочного давления в комплексной терапии отека легких в неотложной кардиологии. М., 1985, с. 13.

- Марта Марцинкевич, Катажина Пониквицкая. Кардиотогенный отек легких: тревожно плохой долгосрочный прогноз. Анализ факторов риска. 2013;71(7):712-20.

- Попов В.Г., Тополянский В.С., Лепахин В.К. Отек легких. М.: Медицина, 1975, с. 167.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ