МСКТ в диагностике перелома лучевой кости

КТ при переломе лучевой кости выявляет следующие анатомические признаки:

КТ при переломе лучевой кости выявляет следующие анатомические признаки:

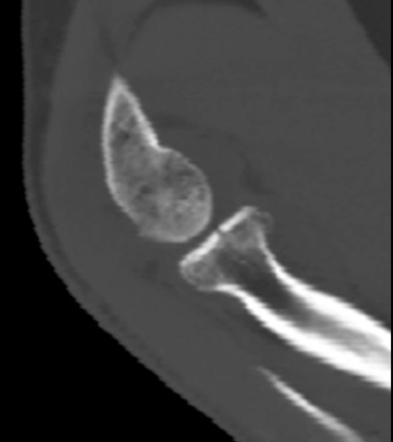

В нативном режиме определяется нарушение непрерывности кортикального слоя лучевой кости с наличием линии перелома, смещением костных фрагментов и изменением оси сегмента, что свидетельствует о механическом разрушении структуры.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется отёчность параоссальных тканей, деформация контуров прилежащих мышечных и сухожильных структур, возможное наличие гематомы в проекции повреждённого сегмента.

В режиме с контрастным усилением, при подозрении на повреждение сосудистого пучка, выявляется нарушение васкуляризации в зоне перелома, возможная компрессия артериальных и венозных структур отломками.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур выявляется характер линии перелома (поперечный, косой, оскольчатый), наличие костных фрагментов, их пространственное расположение и признаки вторичной перестройки костной ткани при заживлении.

При мультипланарной реконструкции определяется вовлечение суставной поверхности (при внутрисуставном переломе), нарушение конгруэнтности в лучезапястном сочленении и отклонение оси предплечья, что важно для хирургической тактики.

Диагностические преимущества

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина кортикального слоя, что позволяет точно установить локализацию линии перелома, степень его смещения и формирование костных отломков.

- Протяжённость перелома по продольной оси кости, что даёт возможность определить степень повреждения диафиза или метаэпифиза.

- Вовлечение суставной поверхности, что позволяет оценить конгруэнтность сочленяющихся элементов и риск посттравматического артроза.

- Положение костных фрагментов в трёхмерной проекции, что важно для оценки стабильности перелома и выбора метода фиксации.

- Состояние окружающих мягкотканевых структур, включая наличие компрессионных гематом и возможного вовлечения сосудисто-нервного пучка.

Диагностические ограничения

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Степень повреждения сухожилий и связочного аппарата, что требует проведения МР-исследования для оценки фиброзных и эластичных структур.

- Функциональное состояние суставов, включая подвижность и стабильность, не может быть оценено без клинических тестов и динамического наблюдения.

- Состояние костного мозга в зоне повреждения, особенно при стрессовых или скрытых переломах, может быть недостаточно выражено при отсутствии отёка.

- Начальные признаки репаративной перестройки костной ткани визуализируются с задержкой, что ограничивает контроль ранней стадии консолидации.

- Дифференциация свежего перелома от старого может быть затруднена без сопоставления с клиникой и сроками травмы.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Выбор тактики лечения переломов лучевой кости в типичном месте/ Каракулько Н.А., Рузанов В.И., Чибриков А.Г., Хачатрян А.Г.// Здоровье и образование в XXI веке - 2009 - Т.1, №1

- Рожков К.В. Переломы костей конечностей: диагностика, лечение, реабилитация. Санкт-Петербург: Фолиант, 2017.

- Голубев, В. Г. Оптимизация лечения, диагностики и профилактики осложнений при переломах дистального метаэпифиза лучевой кости / B. Г. Голубев, А. И. Крупаткин, В. В. Юлов // Всероссийская научно-практическая конференция «Современные технологии в травматологии и ортопедии»: сб. тез. М., 2005. - С. 96.

- Иоффе, Д.И. Реабилитация больных с переломами лучевой кости в типичном месте под контролем функциональных методик : дис. . канд. мед. наук / Д.И. Иоффе. Горький, 1989. - 189с.

- Медведева Н.И. Переломы лучевой кости и их лечение /Метод, рекомендации 74/39, РосНИИТО, Л. 1965. - 11 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ