КТ в диагностике пневмомедиастинума

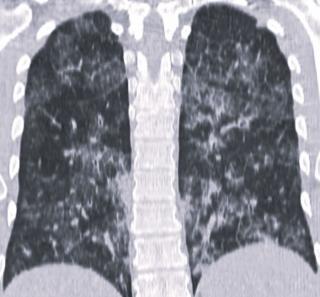

МСКТ при пневмомедиастинуме выявляет следующие анатомические признаки:

МСКТ при пневмомедиастинуме выявляет следующие анатомические признаки:

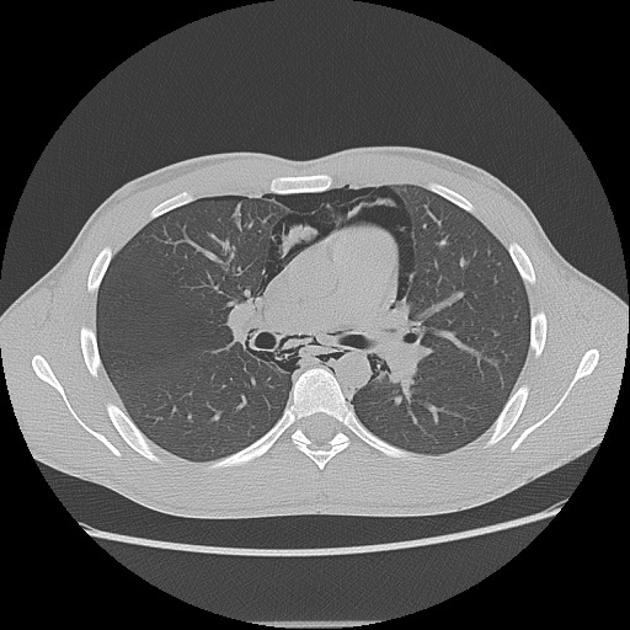

В нативном режиме определяется скопление газа в средостении с характерной полосовидной прозрачностью вдоль трахеи, крупных сосудов и перикарда, что указывает на наличие свободного воздуха.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются участки газа между фасциями и сосудистыми структурами средостения, без признаков выраженного отёка или сдавления, что подтверждает наличие пневмомедиастинума.

В режиме с контрастированием отсутствует утечка контрастного вещества из сосудов и пищевода, однако возможно смещение или контурное деформирование органов средостения в результате скопления газа.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур выявляется целостность рёбер и грудины, при этом могут визуализироваться сопутствующие аспекты, такие как фрактуры или эмфизема грудной стенки, особенно при травматической этиологии.

Диагностические преимущества

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры пневмомедиастинума:

- Объём и распределение газа в средостении, что позволяет точно определить степень поражения и локализацию скопления воздуха.

- Связь газа с анатомическими структурами, включая трахею, пищевод и сосуды, что даёт возможность выявить потенциальные источники утечки воздуха.

- Состояние окружающих мягких тканей, включая признаки воспалительной реакции, отёка или дислокации структур, что важно для оценки осложнений.

- Состояние плевральных полостей и наличие сопутствующего пневмоторакса или подкожной эмфиземы, что уточняет степень распространённости процесса.

- Изменения в перикарде и верхнем отделе брюшной полости при тяжёлых формах, что даёт возможность исключить вовлечение смежных анатомических зон.

Диагностические ограничения

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Микроперфорации дыхательных путей и пищевода, которые не сопровождаются значительным выходом газа, что снижает чувствительность метода.

- Функциональное состояние органов средостения, поскольку КТ отражает анатомические изменения и не даёт информации о дыхательной или кровообращении.

- Отсутствие возможности точного установления причины пневмомедиастинума без дополнительных методов, включая эндоскопию или эзофагографию.

- Выраженность воспалительной реакции в ранней фазе, когда отёк тканей не сопровождается значительной деформацией, что снижает диагностическую достоверность.

- Оценка динамики процесса, требующая повторных исследований для контроля распространённости газа и реакции тканей в ответ на лечение.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Лестева Н.А., Адиева Е.В., Лесина С.С. и др. Пневмомедиастинум на фоне коронавирусной пневмонии. Клинические наблюдения // Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2021. – №3 (18). – С. 23-29.

- Левин А.В., Цеймах Е.А., Бродер И.А., Швецов И.В. Применение клапанного бронхоблокирования и видеоторакоскопии в комплексном лечении пиопневмоторакса. Эндоскопическая хирургия, 2011. Т. 17. № 2. С. 14-17.

- Геразунис М., Атанасиади К., Каланци Н., Мустардас М. Спонтанный пневмомедиастинум. Редкое доброкачественное образование. Сердечно-сосудистая система. Хирургия, 2003, том 126, с. 774-776.

- Якобсон Ф.Л., Лоринг С.Х., Ферриньо М. (2006). "Пневмомедиастинум после уплотнения легкого". Подводный гипербилинг. 33 (5): 313-6.

- Сенюкович, С. А. Диагностика и лечение спонтанного пневмомедиастинума / С. А. Сенюкович, Ю. Г. Арлиевская / Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2020 : сб. Тез. Междунар. Науч.-практ. Конф. Студентов и молодых ученых, 15-17 апр. Минск, 2020 г. / под ред. А. В. Сикорского, В. Я. Хрыщановича. - Минск : БГМУ, 2020. – С.1342.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ