МРТ и КТ в диагностике субдуральной гигромы

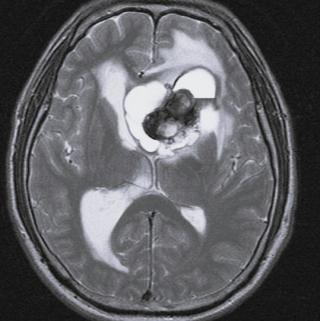

Магнитно-резонансная томография при субдуральной гигроме хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при субдуральной гигроме хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме Т1 определяется гипоинтенсивный или изоинтенсивный сигнал в субдуральном пространстве, соответствующий скоплению жидкости с характеристиками, близкими к ликвору.

В режиме Т2 визуализируется гиперинтенсивный однородный сигнал от субдурального скопления, расположенного между твёрдой мозговой оболочкой и паутинной оболочкой.

В режиме с подавлением сигнала от жидкости подтверждается наличие ликвороподобного содержимого без внутренних перегородок и без признаков кровоизлияния.

В режиме с контрастированием не наблюдается накопления контраста внутри гигромы, однако может определяться лёгкое усиление оболочек при наличии реактивного воспаления.

Фиксируются признаки сдавления прилежащих извилин, уплощения коры, смещения серповидного отростка и умеренной деформации желудочковой системы.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Объём скопления жидкости, его локализация и протяжённость фиксируются в многоплоскостной визуализации.

- Толщина гигромы и степень компрессии коры головного мозга оцениваются по сигнальным характеристикам в Т2 и FLAIR режимах.

- Структура содержимого (однородная или с примесью белка, крови) уточняется при сравнении сигналов в разных режимах.

- Границы образования и наличие капсулы или уплотнённых оболочек определяются в Т1 и при контрастировании.

- Визуализируются сопутствующие посттравматические изменения, атрофия или гидроцефалия, влияющие на клиническую картину.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможно оценить плотность жидкости для дифференциации с субдуральной гематомой в стадии организации.

- Обызвествления и утолщения твёрдой мозговой оболочки не фиксируются без КТ.

- Наличие артефактов от движений головы или металлических элементов ограничивает точность при тонких образованиях.

- При малом объёме гигромы без смещения структур может быть затруднена визуализация.

- Оценка изменений костей черепа и состояния швов невозможна без дополнительных методов.

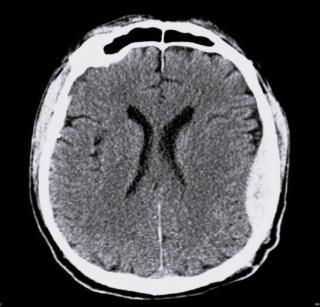

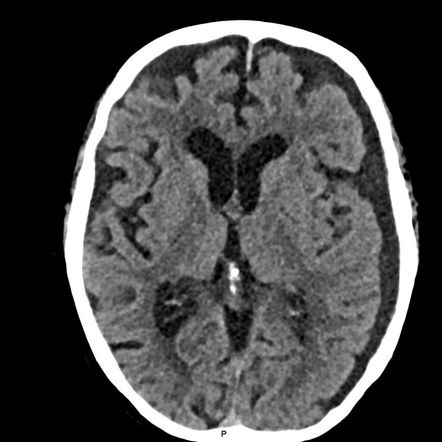

Компьютерная томография при субдуральной гигроме хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография при субдуральной гигроме хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется зона пониженной плотности в субдуральном пространстве, симметричная или асимметричная, с выпуклой наружной и вогнутой внутренней границей.

Фиксируется уплощение извилин, сужение борозд и смещение серповидного отростка, соответствующее объёмному давлению.

При хронических формах визуализируется утолщение оболочек, наличие мембран или капсулы, возможно незначительное повышение плотности жидкости.

В режиме сканирования мягких тканей выявляется степень компрессии мозга и возможные сопутствующие изменения, включая признаки перенесённой черепно-мозговой травмы.

В режиме высокоразрешающего сканирования фиксируются краевые костные изменения при давлении на внутреннюю поверхность свода черепа.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Глубина и объём скопления, а также его симметричность определяются в аксиальной и коронарной проекции.

- Плотность содержимого сравнивается с ликвором, что помогает отличить гигрому от гематомы.

- Состояние костных структур, внутричерепных швов и наличие деформации черепа уточняются при костной реконструкции.

- Фиксируется наличие сопутствующей внутричерепной гипертензии, сдавления желудочков и смещения средней линии.

- Метод позволяет быстро подтвердить диагноз в условиях экстренной диагностики при подозрении на последствия черепно-мозговой травмы.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Малые гигромы и тонкие плёнчатые скопления жидкости не фиксируются без выраженного объёмного эффекта.

- Не определяется структура оболочек, особенно при начальной капсулярной трансформации.

- Трудно отличить гигрому от гиподенсной хронической гематомы без клинической корреляции.

- Функциональные изменения мозговой ткани в зоне компрессии остаются нераспознаваемыми.

- Отсутствует возможность уточнить фазу воспаления или характер белкового компонента жидкости.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация ликвороподобной жидкости, мозговых оболочек и отёка |

Рентгеновские лучи, отображение плотностных характеристик жидкости и костных структур |

|

Визуализация субдурального скопления |

Сигнал от гигромы соответствует жидкости, хорошо определяется однородность и объём |

Образование визуализируется как зона пониженной плотности с типичной конфигурацией |

|

Оценка оболочек мозга |

Фиксируется утолщение, капсулярное усиление, реактивные изменения |

Оболочки видны только при значительном уплотнении или наличии мембран |

|

Компрессия головного мозга |

Выявляется степень смещения, уплощение коры, сдавление желудочков |

Определяется смещение структур, сужение борозд и серповидного отростка |

|

Структура содержимого |

Отличается по интенсивности сигнала, помогает различить гигрому и гематому |

Оценивается по плотности, но без возможности надёжной дифференциации характера содержимого |

|

Отражение посттравматических изменений |

Визуализируются сопутствующая атрофия, ликворная динамика и признаки перенесённой ЧМТ |

Видны признаки переломов, деформаций, костной перестройки при давлении на свод черепа |

|

Чувствительность к тонким образованиям |

Высокая — выявляются даже плёнчатые гигромы и минимальные жидкостные скопления |

Ограниченная — визуализация возможна только при выраженном объёмном эффекте |

|

Дифференциация с другими жидкостными скоплениями |

Осуществляется по сигнальным характеристикам в разных режимах |

Требует сопоставления плотностей и клинической картины |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Средняя: 2–5 мЗв |

|

Продолжительность исследования |

30–40 минут |

5–10 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- ЛИ, К. С. (1998-01-01). "Патогенез и клиническое значение травматической субдуральной гигромы". Травма головного мозга. 12 (7): 595-603.

- Швейцер, Эндрю Д.; Ниоги, Сумит Н.; Уитлоу, Кристофер Дж.; Циурис, А. Джон (октябрь 2019). «Травматическое повреждение головного мозга: особенности визуализации и осложнения». «Радиография». 39 (6): 1571–1595.

- Недугов Г.В. Субдуральные гематомы. Самара; 2011.

- Никифоров А.С., Сизова Е.А. “Гигрома: современные аспекты диагностики и лечения”

- Корнилов, A.A. Клинико-социальные аспекты неблагоприятного течения травматической болезни головного мозга: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук / A.A. Корнилов - М., 1984. - 35 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ