МРТ и УЗИ в диагностике галактоцеле

Галактоцеле представляет собой доброкачественное образование, связанное с закупоркой млечных протоков и накоплением молочного секрета, чаще наблюдаемое у кормящих женщин. Для диагностики назначается ультразвуковое исследование в серошкальном и допплеровском режимах, позволяющее оценить эхогенность содержимого, капсулу и отсутствие кровотока. Магнитно-резонансная томография при галактоцеле хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Полость с гиперинтенсивным сигналом в Т1-режиме соответствовала содержимому, насыщенному белками или липидами, что отражало состав секрета.

Равномерный гиперинтенсивный сигнал в Т2-режиме указывал на жидкостную природу образования и однородность его содержимого.

В режиме с подавлением сигнала от жира сохранялся яркий сигнал внутри полости, что исключало жировой компонент и подтверждало белковую или слизистую структуру.

В режиме с контрастированием отсутствовало накопление контраста в просвете, при этом наблюдалось умеренное усиление капсулы, что соответствовало её фиброзной структуре без воспалительных признаков.

Стенка образования имела чёткие контуры и равномерную толщину, что подтверждало доброкачественный характер процесса и отсутствие инфильтративного роста.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Степень однородности сигнала в Т2-режиме отражала вязкость содержимого, что позволяло судить о фазе процесса.

- Глубина расположения полости относительно железистой ткани определяла её воздействие на окружающие структуры.

- Толщина капсулы по данным режимов с контрастированием помогала отличить хроническое образование от воспалительного.

- Отсутствие васкуляризации по периферии в режиме с контрастированием исключало опухолевую трансформацию.

- Степень деформации прилежащих тканей в режиме Т2 визуализировалась как изменение сигнала, что позволяло оценить механическое воздействие образования.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- При плотном белковом содержимом было затруднено различие между просветом протока и полостью образования.

- Слабо выраженная фиброзная капсула могла не визуализироваться отчётливо в нативных режимах.

- Артефакты от дыхания снижали чёткость изображения и ограничивали детализацию стенок.

- Сигнал от молочного секрета был неспецифичным, что усложняло различие между галактоцеле и другими кистойными образованиями.

- Параареолярное расположение образования ограничивало точную визуализацию выхода млечного протока.

Ультразвуковое исследование при галактоцеле выявляет следующие анатомические признаки:

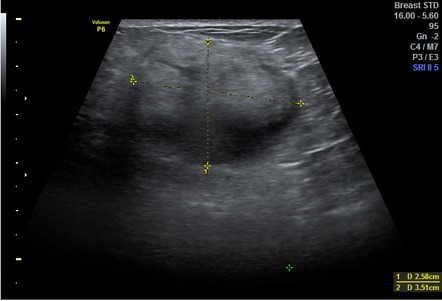

В серошкальном режиме определяется овальное или округлое анэхогенное либо гипоэхогенное образование с чёткими контурами и выраженным задним акустическим усилением, что соответствует жидкостному содержимому.

В режиме мягкотканевого сканирования визуализируется капсула с равномерной толщиной без признаков инфильтрации в окружающие ткани.

В допплеровском режиме отсутствует кровоток в стенке и в просвете, что подтверждает неваскуляризированный характер образования.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Глубина залегания относительно поверхности кожи и железистой ткани позволяет точно определить топографию образования.

- Толщина капсулы, выраженная как гиперэхогенный ободок, служит ориентиром при различии хронических и острых состояний.

- Объём жидкостного содержимого оценивается по размеру анэхогенной зоны и степени акустического усиления, что характеризует активность секреции.

- Степень механического воздействия на прилежащие ткани определяется по их деформации и смещению в ответ на давление датчиком.

- Однородность содержимого в серошкальном режиме указывает на стабильность процесса и отсутствие дополнительных включений.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- При вязком содержимом эхогенность могла быть повышенной, что снижало специфичность оценки.

- Отсутствие информации о химическом составе не позволяло отличить галактоцеле от других видов кист.

- Параареолярное расположение сопровождалось тенью, которая ограничивала визуализацию задней стенки.

- Протоки вне зоны основного образования могли быть не видны при их тонком диаметре и отсутствии расширения.

- При глубоком расположении структура в центральных отделах железы оставалась труднодоступной для оценки.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|

|

Принцип метода |

Магнитно-резонансная визуализация на основе различий в сигнальных характеристиках тканей |

Отражение ультразвуковых волн от структур разной плотности |

|

Визуализация полости |

Полость с гиперинтенсивным сигналом на Т1 и Т2; структура определяется содержимым |

Овальное или округлое анэхогенное образование с задним акустическим усилением |

|

Оценка состава содержимого |

Характер сигнала на Т1/Т2 позволяет судить о белково-липидной или слизистой природе |

Однородность и эхогенность позволяют косвенно судить о вязкости, но не о составе |

|

Толщина и структура капсулы |

Определяется в режиме с контрастом; равномерное усиление без признаков инфильтрации |

Видна как гиперэхогенный ободок; утолщение указывает на хронический процесс |

|

Состояние прилежащих тканей |

Изменение сигнала в Т2 и подавленных режимах даёт оценку деформации или смещения окружающих структур |

Деформация и смещение визуализируются при надавливании датчиком |

|

Васкуляризация |

Отсутствие накопления контраста в просвете; умеренное усиление капсулы |

Отсутствие кровотока по данным допплерографии свидетельствует о неваскулярной природе |

|

Глубина и локализация образования |

Точно оценивается во всех плоскостях, включая параареолярную зону |

Хорошо определяется в поверхностных и средних слоях, труднее — при глубоком или периареолярном расположении |

|

Дифференциация от других кист |

Характер сигнала и поведение на контрасте помогают отличить от жировых или злокачественных образований |

Без дополнительных методов затруднена дифференциация от других кист |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

20–30 минут |

10–15 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Кузнецов А.А., Лапина О.В., Якубов А.А. “Клинико-морфологические особенности галактоцеле”.

- Ультразвуковое исследование молочных желез. Атлас / А.Н.Сенча, Ю.В.Бикеев. – Москва : МЕДпресс-информ, 2021. – 296 с. :

- Лукьяненко Ю.В., Никонова И.Н., Васильев В.В. “Классификация и тактика лечения галактоцеле молочной железы”.

- Румак К.М.: Диагностический ультразвук. 1998, 1: 775.

- Карпенко Н.Н., Никитина Н.В., Нестеров С.В. “Комплексное лечение галактоцеле с использованием малоинвазивных методов”.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ