МРТ и УЗИ в диагностике отслоения сетчатки

Отслоение сетчатки — это офтальмологическое неотложное состояние, при котором важна оценка формы, подвижности и степени отделения слоя в динамике. Для диагностики назначаются ультразвуковое исследование глазного яблока (особенно при непрозрачных средах) и офтальмоскопия, а при возможности — оптическая когерентная томография. Однако МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

Отслоение сетчатки — это офтальмологическое неотложное состояние, при котором важна оценка формы, подвижности и степени отделения слоя в динамике. Для диагностики назначаются ультразвуковое исследование глазного яблока (особенно при непрозрачных средах) и офтальмоскопия, а при возможности — оптическая когерентная томография. Однако МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

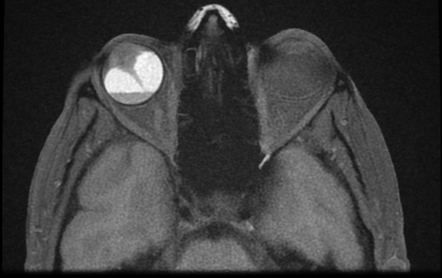

В режиме Т2 визуализируется линейное гиперинтенсивное образование, отходящее от внутренней поверхности глазного яблока и формирующее дугообразную складку, что соответствует отслоенной сетчатке.

В режиме Т1 определяется изоинтенсивный сигнал от отслоенной ткани с чёткой границей между сетчаткой и стекловидным телом.

В режиме с подавлением сигнала от жира контуры сетчатки сохраняются визуализируемыми, что повышает контраст между отслоенной тканью и прилегающими структурами.

В режиме с контрастированием наблюдается умеренное накопление контраста по краю отслойки при наличии воспаления или сопутствующего хориоидита.

Полость между отслоенной сетчаткой и подлежащими тканями содержит жидкость с гиперинтенсивным сигналом на Т2, что подтверждает наличие субретинальной жидкости.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина отслоенного участка сетчатки определяется по сигналу в Т1- и Т2-режимах, что позволяет судить о степени вовлечённости и выраженности патологического процесса.

- Глубина субретинальной полости оценивается по интенсивности жидкости и пространственным ориентирам, что имеет значение для хирургического планирования.

- Протяжённость отслойки в пределах глазного яблока чётко определяется по дугообразной конфигурации сигнала в Т2-режиме, что даёт представление о зоне поражения.

- Наличие воспалительного компонента по данным контрастного усиления позволяет выявить осложнённые формы и уточнить характер процесса.

- Отношение отслоенной сетчатки к диску зрительного нерва визуализируется на сагиттальных срезах, что важно для прогностической оценки.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Тонкая структура сетчатки при локальной отслойке может давать слабый контраст в нативных режимах.

- Малые разрывы сетчатки в местах прикрепления к пигментному эпителию не всегда отличимы из-за ограниченного пространственного разрешения.

- Наличие артефактов от движения глазного яблока во время сканирования снижает чёткость изображения.

- Сложности с подавлением сигнала от орбитального жира могут мешать визуализации при параллельном воспалении.

- Низкая чувствительность к различию между серозной и тракционной формой отслойки ограничивает дифференциацию механизмов патологического процесса.

Ультразвуковое исследование при отслоении сетчатки выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование при отслоении сетчатки выявляет следующие анатомические признаки:

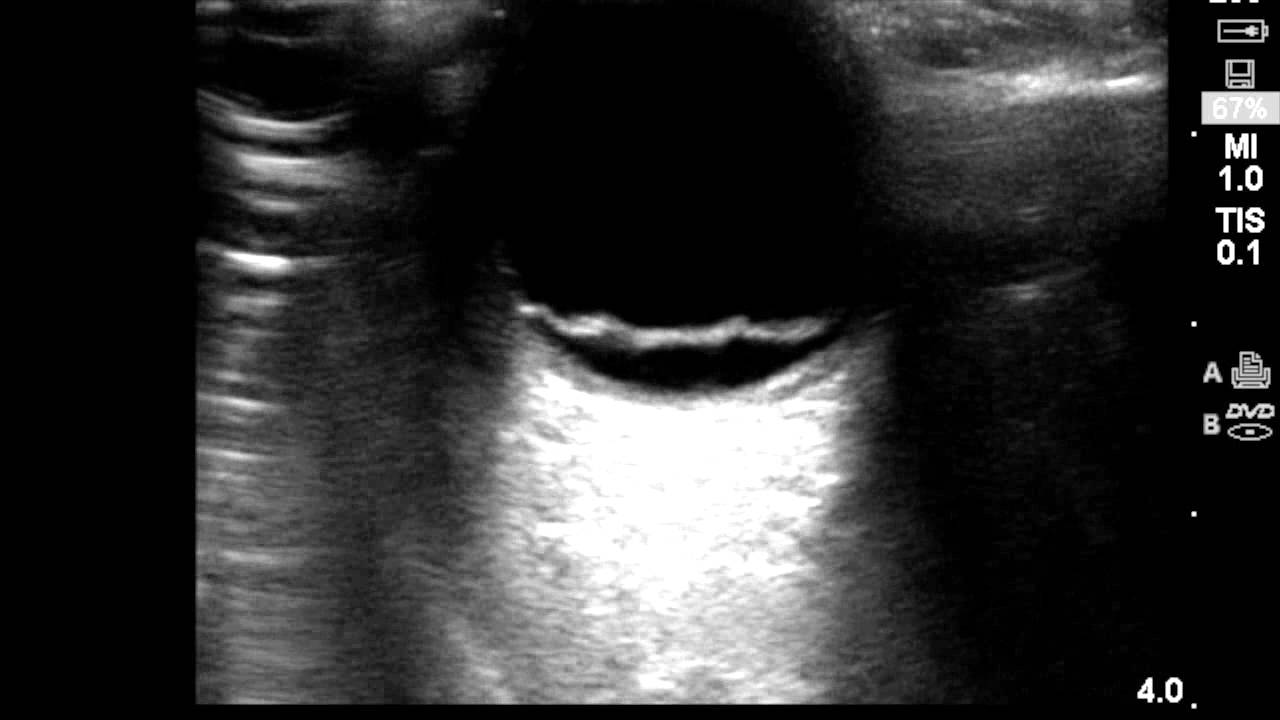

В серошкальном режиме визуализируется изогнутая мембрана, отходящая от заднего полюса и фиксированная у диска зрительного нерва, с подвижностью при движениях глазного яблока, что соответствует отслоенной сетчатке.

В режиме мягкотканевого сканирования определяется равномерная толщина складки с гиперэхогенной структурой без признаков разрыва, что указывает на целостность слоя.

В допплеровском режиме может регистрироваться слабый кровоток в отслоенной области при наличии воспалительных изменений или хориоидального компонента.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Протяжённость отслойки определяется по характерной форме гиперэхогенной дуги от заднего полюса до периферии, что даёт информацию о вовлечённости зон.

- Толщина отслоенной сетчатки оценивается по эхогенности и чёткости границ, что отражает выраженность процесса.

- Глубина субретинального пространства между мембраной и сосудистой оболочкой выявляется в динамике при движениях глазного яблока, что позволяет судить о степени накопления жидкости.

- Мобильность складки в реальном времени указывает на наличие жидкости и функциональную отделённость слоя.

- Контакт отслоенной сетчатки с диском зрительного нерва визуализируется как точка фиксации, что важно для прогноза восстановления зрения.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- При незначительной отслойке и отсутствии жидкости граница между сетчаткой и задним полюсом бывает трудноразличима.

- Повышенная эхогенность стекловидного тела при выраженной дегенерации может маскировать контуры сетчатки.

- Наличие непрозрачных сред (гемофтальм, фиброз) ухудшает визуализацию глубоко расположенных участков.

- Местные тракции со стороны стекловидного тела не всегда чётко отделяются от истинной отслойки.

- Периферические участки сетчатки при неполном вращении глазного яблока остаются вне зоны визуализации.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|

|

Принцип метода |

Регистрация сигналов от тканей на основе ядерного магнитного резонанса в различных режимах взвешенности |

Отражение ультразвуковых волн от границ тканей с разной акустической плотностью |

|

Визуализация отслоенной сетчатки |

Гиперинтенсивное изогнутое образование на Т2, отходящее от внутренней оболочки глазного яблока |

Гиперэхогенная подвижная мембрана, фиксированная у диска зрительного нерва |

|

Визуализация субретинальной жидкости |

Гиперинтенсивный сигнал в Т2 между отслоенной сетчаткой и подлежащими слоями |

Анехогенная зона между сетчаткой и сосудистой оболочкой, видимая в динамике |

|

Визуализация границ и структуры сетчатки |

Чёткая визуализация складки, толщина и протяжённость определяются по сигналу в нескольких режимах |

Определяется протяжённость и равномерность складки, толщина оценивается по эхоструктуре |

|

Контакт с диском зрительного нерва |

Точка прикрепления визуализируется на сагиттальных срезах |

Место фиксации сетчатки к диску видно как стабильная точка при движении глазного яблока |

|

Выявление воспаления или хориоидита |

Усиление сигнала по краю отслоенной ткани после введения контраста |

Возможен слабый кровоток в допплеровском режиме при воспалении |

|

Разграничение серозной и тракционной формы |

Ограничено, различие сигналов между механизмами отслойки выражено слабо |

Частичная возможность определения по характеру подвижности складки |

|

Видимость при непрозрачных оптических средах |

Независима от прозрачности среды |

Высокая эффективность при гемофтальме или катаракте |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность |

20–25 минут |

5–10 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Меерманова Ж.Б.. Анализ и тактика хирургического лечения отслойки сетчатки // Медицина и экология. — 2009. — Вып. 3 (52). — С. 58–62.

- Корюхин Максим Алексеевич, Москаленко Игорь Сергеевич. Отслоение сетчатки глаза. Профилактика и лечебная физкультура // Символ науки. — 2016. — Вып. 10-3. — С. 120–121.

- Крейссиг И. Развитие хирургии отслойки сетчатки: как всё начиналось и что мы делаем сейчас (часть I) // РМЖ. 2007. № 4. С. 163–167.

- Пато- и саногенетические механизмы, определяющие исход хирургического лечения отслойки сетчатки: автореферат дис. кандидата медицинских наук : 14.03.03 / Зайка Владимир Александрович; Иркутск, 2015. – 23 с.

- Антелава Д. Н., Пивоваров Н.Н., Сафоян А. А. Первичная отслойка сетчатки. — Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1986. — 160 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ