МРТ и УЗИ в диагностике перитонита

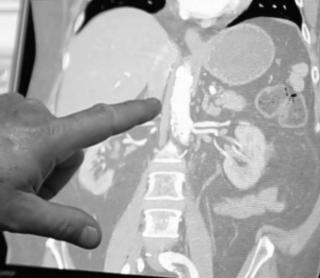

Перитонит — острое воспаление брюшины, чаще всего вызванное разрывом полого органа, гнойным очагом или перфорацией. Для диагностики назначаются ультразвуковое исследование и компьютерная томография, которые позволяют быстро выявить свободную или ограниченную жидкость, воспалительные изменения брюшины и кишечника, а также определить источник инфекции. Магнитно-резонансная томография не является базовым исследованием для диагностики перитонита, потому что метод уступает по оперативности и доступности другим методам при острой хирургической патологии. Однако МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме Т1 визуализируются участки с пониженным сигналом, соответствующие скоплению жидкости в латеральных каналах, подпечёночном пространстве, межкишечных промежутках и в малом тазу, отмечается умеренное снижение сигнала от инфильтрированной параинтестинальной клетчатки и сальника, контуры кишечных петель становятся размытыми.

В режиме Т2 определяется выраженный гиперинтенсивный сигнал от экссудата в брюшной полости, с наибольшей интенсивностью в зонах скопления гнойного или фибринозного содержимого, визуализируется отёк брюшины, усиление сигнала от воспалённых участков сальника и признаками сдавления петель кишечника.

В режиме с подавлением сигнала от жира визуализируются утолщённые листки брюшины, отёк парависцеральной клетчатки и локальные инфильтраты, чётко определяются ограниченные участки скоплений жидкости с неоднородной структурой и воспалительными изменениями окружающих тканей.

В режиме с контрастированием наблюдается равномерное или кольцевидное усиление сигнала от воспалённых листков брюшины, капсул ограниченных гнойников и перегородок внутри экссудативных скоплений, а также контрастное усиление вдоль сосудов и фасциальных пространств при активном процессе.

Дополнительно фиксируются признаки деформации петель кишечника, их неподвижность, утолщение стенок и смещение органов на фоне обильного воспалительного выпота.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Объём, структура и локализация жидкости определяются с высокой точностью в брюшной полости, включая глубокие карманы.

- Состояние и толщина листков брюшины, степень их воспаления и усиления сигнала визуализируются во всех плоскостях.

- Наличие капсулированных абсцессов, гнойников и их внутренняя организация фиксируются по форме и контрастному накоплению.

- Отёк и воспаление клетчатки, сальника и серозной оболочки кишечника определяются по интенсивности сигнала.

- Позволяет отличить локализованный перитонит от диффузного, уточнить анатомические источники воспаления и контролировать лечение.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Свободный газ в брюшной полости фиксируется слабо и может не распознаваться в отсутствие характерных артефактов.

- Перистальтика и моторика кишечника не оцениваются полноценно в статических режимах без кинопоследовательностей.

- Малые объёмы экссудата или начальная стадия воспаления могут не сопровождаться выраженным изменением сигнала.

- Осложнённые формы, сопровождающиеся фиброзом без жидкости, менее визуализируемы в острых режимах.

- Пациенты с острым болевым синдромом не всегда могут переносить длительное обследование.

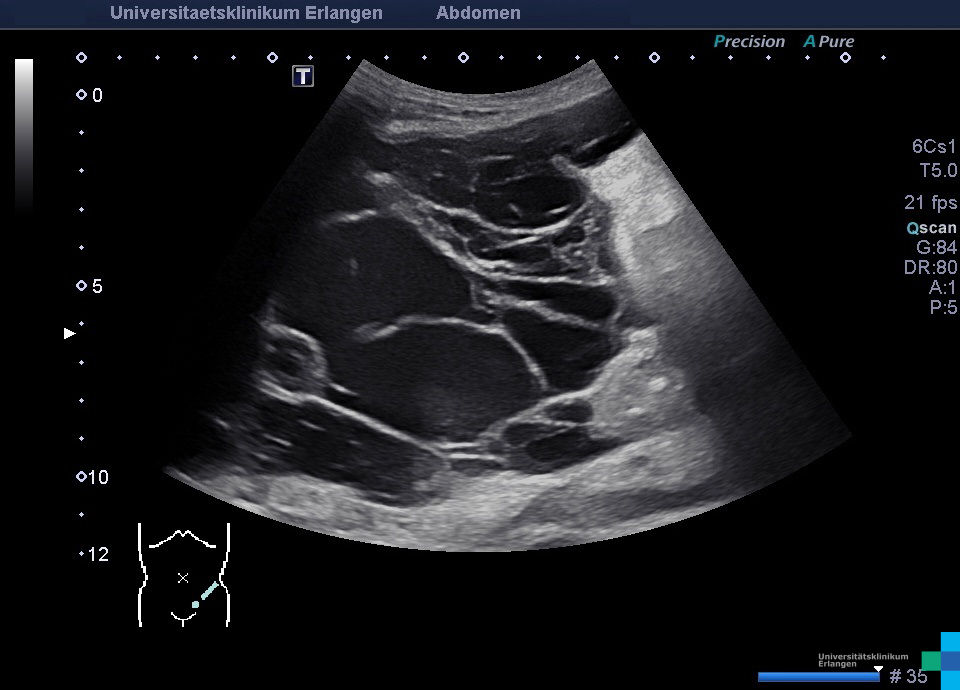

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме визуализируются анэхогенные или гипоэхогенные участки свободной или ограниченной жидкости в латеральных каналах, межкишечных промежутках, подпечёночной области и дугласовом пространстве; в жидкости может определяться взвесь, перегородки или фиброзные нити.

В режиме мягкотканевого сканирования определяется утолщение и уплотнение листков брюшины, инфильтрация сальника и параинтестинальной клетчатки, а также признаки сдавления или отёка кишечных петель, визуализируемых как утолщенные, неподвижные, с пониженной дифференцировкой.

В допплеровском режиме наблюдается усиление кровотока в париетальной брюшине, гиперперфузия вокруг ограниченных воспалительных скоплений, возможно ослабление сигнала в гнойных участках с низкой васкуляризацией.

Отмечается снижение или отсутствие перистальтики в зоне воспаления, визуализируемое как фиксированное положение петель и отсутствие волнообразных сокращений.

При локализованном процессе возможно выявление гнойных скоплений с эхогенной капсулой и неоднородным содержимым.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Минимальные объёмы жидкости в анатомически скрытых зонах брюшной полости выявляются в реальном времени.

- Структура выпота, наличие фибрина, перегородок и эхогенных включений визуализируются при оценке характера экссудата.

- Состояние кишечных петель, их толщина, подвижность и перистальтика фиксируются при динамическом наблюдении.

- Изменения в брюшине, сальнике и клетчатке отображаются по эхогенности и однородности ткани.

- Допплеровский режим даёт возможность оценить воспалительную гиперемию и дифференцировать абсцесс от простого скопления жидкости.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Газы в кишечнике создают артефакты и препятствуют визуализации глубоких отделов брюшной полости.

- Объективная оценка клетчатки и оболочек органов затруднена при отёке без выраженного выпота.

- Малые абсцессы без капсулы или равномерные инфильтраты трудно отличимы от асептического выпота.

- Области с перекрытием костей или газом не поддаются акустическому доступу.

- Выявление перитонита на ранней стадии возможно только при наличии минимального экссудата или инфильтрации.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Использует магнитное поле и радиочастотные импульсы |

Использует высокочастотные ультразвуковые волны |

|

Визуализация экссудата и жидкости |

Высокая точность при определении объёма, локализации и структуры жидкости, включая перегородки и капсулы |

Визуализирует даже малые скопления свободной или ограниченной жидкости, включая фибрин и взвесь |

|

Оценка состояния брюшины и сальника |

Воспалённые листки и отёчный сальник чётко отображаются в режимах с подавлением сигнала от жира |

Утолщение брюшины и инфильтрация сальника определяются по снижению эхогенности и однородности |

|

Идентификация абсцессов |

Капсулированные гнойники и внутренние перегородки визуализируются в контрастных режимах |

Абсцессы определяются по наличию капсулы и неоднородного эхосигнала |

|

Дифференцировка локализованного и диффузного процесса |

Позволяет уточнить форму распространения, вовлечение клетчатки, кишечника и фасциальных пространств |

Отличает ограниченные очаги по структуре экссудата и гиперемии вокруг |

|

Визуализация кишечных петель |

Отмечается деформация, утолщение стенок и смещение на фоне воспаления |

Определяется отёчность, неподвижность, снижение перистальтики |

|

Выявление воспалительной гиперемии |

Контрастное усиление вдоль сосудов, капсул и оболочек при активном воспалении |

Допплер выявляет гиперперфузию в париетальной брюшине и вокруг абсцессов |

|

Фиксация динамики и перистальтики |

Не отображает двигательную активность без специальных режимов |

Динамически фиксирует перистальтику и подвижность кишечных петель |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

От 30 до 60 минут |

2–3 минуты |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Иванов B.C. Лечение разлитого перитонита. Методические разработки для студентов старших курсов медвузов.: Курск

- Ашрафов P.A. Этиология и патогенез перитонита // Харювська xipypri4Ha школа. - 2002. - № 1(2). - с. 106-110.

- Гостищев В.К., Сажин В.П., Авдовенко А.П. Перитонит. - М., 2002, -240с.

- Перитонит: Практическое руководство / Под. ред. B.C. Савельева, Б.Р. Гельфанда, М.И. Филимонова М.: Литтерра, 2006. - 208с.

- Радзиховский А.П., Бобров O.E. Найштетик В.Я. Очерки хирургии перитонита. К.: Феникс, 2000. - 156с.

- Котов И. А., Мохов E. M., О терминологии и классификации перитонита. //Хирургия. №12. 1990. 102 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ