МРТ, КТ, УЗИ в диагностике протрузии позвоночника

Магнитно-резонансная томография при протрузии позвоночника выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях визуализируется снижение интенсивности сигнала от межпозвоночного диска, что отражает дегидратацию и начало дегенеративных изменений.

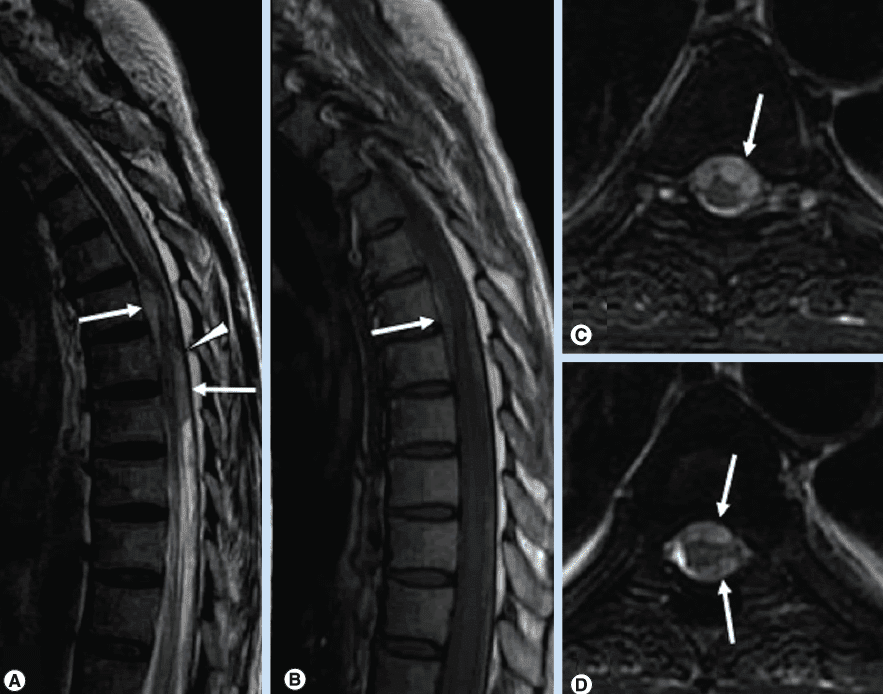

На Т2-взвешенных изображениях определяется выбухание диска за пределы межпозвоночного пространства с сохранением целостности фиброзного кольца, а также сигнал высокой интенсивности в центральной части диска.

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркивается контраст между протрузией и окружающей эпидуральной жировой клетчаткой, что даёт возможность чётко разграничить структуру диска.

В режиме с подавлением сигнала от воды визуализируется плотный участок протрузии без признаков отёка, что свидетельствует о хроническом характере изменений.

В режиме диффузионно-взвешенной визуализации могут фиксироваться умеренные ограничения диффузии в зоне фиброзного кольца при начинающемся фиброзе.

В режиме трёхмерной реконструкции уточняется направление выбухания (медиальное, парамедианное, фораминальное) и степень сдавления дурального мешка или корешков.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина и степень выбухания диска в миллиметрах определяются с высокой точностью, что важно для оценки компрессии нейроструктур.

- Структура межпозвоночного диска, включая различие между пульпозным ядром и фиброзным кольцом, оценивается на основании сигнальных характеристик.

- Степень компрессии дурального мешка, корешков и содержимого позвоночного канала уточняется в аксиальной и сагиттальной проекциях.

- Наличие вторичных изменений — отёк, гипертрофия жёлтых связок, венозный застой — определяется одновременно.

- Состояние спинного мозга и конуса фиксируется при оценке поясничного или шейного отдела.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Слабовыраженные костные разрастания и краевые остеофиты видны хуже, чем при КТ.

- Не позволяет достоверно визуализировать кальцифицированные участки или оссификацию фиброзного кольца.

- Движение пациента снижает качество изображения, особенно при аксиальных срезах.

- Ограниченное использование при наличии металлических конструкций или кардиостимуляторов.

- Функциональные характеристики, такие как биомеханика сегмента, не определяются.

- Дифференциация между протрузией и небольшой грыжей требует тщательной оценки по всем плоскостям.

Компьютерная томография при протрузии позвоночника не является основным методом диагностики. КТ предоставляет полезную информацию о костных структурах, таких как остеофиты и изменения в замыкательных пластинках, а также позволяет оценить деформацию дисков и их выбухание, но ограничена в оценке мягких тканей, фиброза и функциональных изменений в диске, а также не позволяет точно визуализировать степень сдавления нервных структур. КТ эффективно выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется уплощение межпозвоночного диска, снижение высоты дискового пространства и выбухание его контуров за пределы тел позвонков.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется сглаженность передней и задней поверхности диска с чётким контуром выбухания.

В режиме с контрастированием при необходимости уточняется сдавление дурального мешка и степень деформации канала.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур выявляются сопутствующие остеофиты, субхондральные склерозы и деформации замыкательных пластинок.

В режиме многоплоскостной реконструкции уточняется направление и распространённость протрузии, а также вовлечение межпозвоночных отверстий.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Высота диска и степень его выбухания оцениваются с точностью до миллиметра.

- Форма протрузии, её симметричность и ориентация по отношению к дуральному мешку определяются при аксиальной реконструкции.

- Степень кальцификации диска и наличие костных компонентов уточняется по плотности в единицах Хаунсфилда.

- Состояние костных структур — краевые остеофиты, замыкательные пластинки, фасеточные суставы — анализируется одновременно.

- Сужение межпозвоночных отверстий и возможная компрессия корешков фиксируются в режиме сагиттальной реконструкции.

- МСКТ применяется для пациентов с противопоказаниями к МРТ и при планировании оперативного вмешательства.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Не позволяет оценить внутреннюю структуру диска, включая гидратацию и сигнальные характеристики.

- Функциональные изменения (отёк, фиброз, дегенерация) в мягких тканях не визуализируются.

- Не фиксируются изменения в спинном мозге и конусе при поясничной или шейной протрузии.

- Отсутствие визуализации связок и дурального мешка снижает информативность без контрастирования.

- Функциональные нагрузки и степень подвижности сегмента не анализируются.

- Ионизирующее излучение ограничивает использование при динамическом наблюдении.

Ультразвуковое исследование не показывает протрузию межпозвоночного диска, потому что ультразвуковая волна не проходит сквозь костные элементы позвоночника и не позволяет визуализировать межпозвоночные диски в проекции позвоночного канала.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи, плотностная оценка костей и дисков |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация сигнала тканей |

|

Выбухание диска |

Уплощение и выбухание диска за пределы тел позвонков |

Выбухание с сохранением фиброзного кольца в Т2, снижение сигнала в Т1 |

|

Состояние фиброзного кольца |

Форма и контур фиксируются, но без оценки структуры |

Целостность сохраняется, фиброз выявляется в диффузионном режиме |

|

Структура пульпозного ядра |

Не оценивается |

Сигнал высокой интенсивности в Т2, снижение в Т1 |

|

Связки, мышцы, мягкие ткани |

Связки и мышцы визуализируются ограниченно |

Гипертрофия, отёк, венозный застой фиксируются |

|

Невральные структуры |

Краевая компрессия мешка возможна при реконструкции |

Сдавление дурального мешка, корешков, визуализация конуса |

|

Дополнительные изменения |

Остеофиты, склероз, деформация пластинок |

Отёк, гипертрофия связок, венозный застой |

|

Направление протрузии |

Оценивается при многоплоскостной реконструкции |

Уточняется в 3D-режиме: медианное, фораминальное и др. |

|

Контрастное усиление |

По показаниям — для оценки деформации дурального мешка |

Не требуется для диагностики протрузии, но уточняет воспаление |

|

Функциональная и динамическая оценка |

Не проводится |

Частично — при многоплановой визуализации |

|

Диагностическая точность по тканям |

Высокая для костных структур и кальцификатов |

Высокая для дисков, связок, мозга, корешков |

|

Ограничения метода |

Не определяет гидратацию диска, не видны корешки, лучевая нагрузка |

Артефакты, невозможность при металле, не видны кальцинаты |

|

Продолжительность исследования |

5–10 мин |

30–45 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Верещагин Н.В., Брагина Л.К., Бдаговещенская Н.С. идр. :Справочник по неврологии. Под ред. Е.В.Шмидта, Н.В.Верещагина-3-еизд., Москва: Медицина.

- Малиновский Е.Л., Смирнов В.В., Саввова М.В., Лебедева В.В. Особенности патобиомеханических нарушений в позвоночнике при протрузиях и грыжах позвоночника// ВРР. 2011.

- Мендель, О.И. Дегенеративные заболевания позвоночника, их осложнения и лечение / О.И. Мендель, A.C. Никифоров // Рус. мед. журн. - 2006. -Т. 14, №4.-С. 34-39.

- Михайленко, А А. Клинический практикум по неврологии / A.A. Михайленко. - СПб. : Фолиант, 2001. - 140 с.

- Габуния Р.И., Колесникова Е.К. КТ в клинической диагностике // М.:Медицина,- 1995. С.314-315.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ