МРТ, КТ, УЗИ в диагностике дисплазии тазобедренных суставов

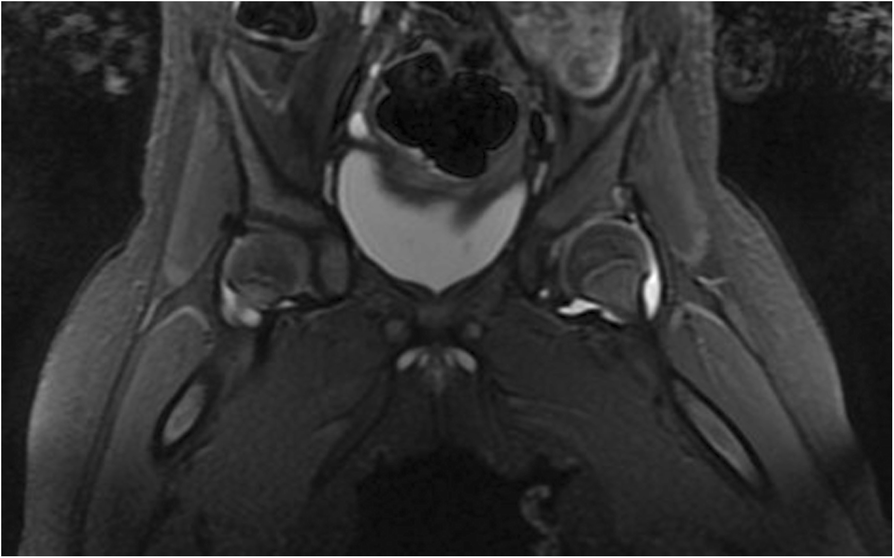

Магнитно-резонансная томография не является базовым исследованием для диагностики дисплазии тазобедренных суставов, потому что при данной патологии приоритетной задачей является оценка костной архитектоники вертлужной впадины и положения головки бедра, что требует высокой точности визуализации костных структур, недостижимой в полной мере без КТ или рентгенографии. Дисплазия тазобедренного сустава представляет собой нарушение формирования сустава, которое первично диагностируется методами, визуализирующими костную анатомию. В приоритете — рентгенография (у взрослых) и ультразвуковое исследование (у детей до 6 месяцев), в отдельных случаях — компьютерная томография. МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография не является базовым исследованием для диагностики дисплазии тазобедренных суставов, потому что при данной патологии приоритетной задачей является оценка костной архитектоники вертлужной впадины и положения головки бедра, что требует высокой точности визуализации костных структур, недостижимой в полной мере без КТ или рентгенографии. Дисплазия тазобедренного сустава представляет собой нарушение формирования сустава, которое первично диагностируется методами, визуализирующими костную анатомию. В приоритете — рентгенография (у взрослых) и ультразвуковое исследование (у детей до 6 месяцев), в отдельных случаях — компьютерная томография. МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях определяется несоответствие размеров вертлужной впадины и головки бедренной кости с уменьшением глубины впадины и уплощением её контура.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируются участки гиперинтенсивного сигнала в области хрящевых структур, что свидетельствует о начальных дегенеративных изменениях.

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркивается структура хряща вертлужной впадины и головки бедренной кости, с выявлением истончения или дефектов.

В режиме с подавлением сигнала от воды уточняется контур суставной капсулы и фиксируется её расширение при нестабильности сустава.

В режиме динамического контрастного усиления определяется васкуляризация зоны вертлужной впадины и субхондральной кости, что позволяет оценить активность воспалительного процесса.

В режиме трёхмерной реконструкции выявляется пространственное несоответствие суставных поверхностей с уточнением степени смещения головки бедра.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Степень несоответствия размеров вертлужной впадины и головки бедренной кости с выявлением латерализации головки.

- Толщина суставного хряща и наличие локальных участков истончения или повреждения хрящевой ткани.

- Структура суставной капсулы с определением признаков её перерастяжения или хронической нестабильности.

- Распределение нагрузки на суставные поверхности с оценкой начальных субхондральных изменений в головке бедра.

- Состояние лимбуса и наличие признаков его смещения или деформации в зоне диспластических изменений.

- Признаки воспалительных изменений в суставной полости и окружающих мягких тканях при сопутствующих реактивных процессах.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Малые дефекты хряща на начальных стадиях без выраженного изменения сигнала.

- Точные размеры и конфигурацию костных краевых остеофитов при выраженном субхондральном склерозе.

- Детали структуры кортикальной кости в зоне вертлужной впадины при отсутствии специализированных режимов.

- Ранние стадии деформации головки бедренной кости при слабовыраженных морфологических изменениях.

- Степень фиброзной трансформации капсулы сустава без применения контрастного усиления.

- Разграничение между изменённой синовиальной оболочкой и окружающими мягкими тканями при умеренном воспалении.

КТ выявляет следующие анатомические признаки:

КТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется уменьшение глубины вертлужной впадины с уплощением её контура и снижением угла покрытия головки бедренной кости.

В режиме сканирования костных структур визуализируются изменения сферичности головки бедра с признаками её уплощения или деформации.

В режиме сканирования мягких тканей фиксируется асимметрия суставной щели и латерализация головки относительно центра вертлужной впадины.

В режиме контрастного усиления в костном окне выявляется усиление венозного рисунка и признаки реактивных изменений при воспалении.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур определяется наличие субхондральных кист, склероза или краевых костных разрастаний.

В режиме трёхмерной реконструкции фиксируется пространственное несоответствие суставных поверхностей и анатомическая деформация таза.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Глубина и форма вертлужной впадины с определением степени её недостаточного развития.

- Конфигурация головки бедренной кости с выявлением изменений сферичности и признаков латерализации.

- Степень деформации суставных поверхностей и нарушение конгруэнтности сустава.

- Толщина субхондральной кости и наличие кистозных перестроек в зоне нагрузки.

- Состояние краевых отделов вертлужной впадины с оценкой формирования краевых остеофитов.

- Архитектоника костей таза и бедра при выраженных диспластических изменениях.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ранние изменения суставного хряща при отсутствии значимых костных изменений.

- Точные особенности мягкотканевых структур, таких как лимбус или суставная капсула.

- Наличие воспалительных изменений в суставной полости без применения контрастного усиления.

- Изменения начальных стадий субхондральной костной перестройки без выраженной деструкции.

- Отличие начальных стадий дисплазии от нормальных анатомических вариаций без клинических данных.

- Функциональное состояние капсульно-связочного аппарата при умеренной нестабильности сустава.

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме определяется уменьшение наклона крыши вертлужной впадины с укорочением вертикального компонента ацетабулярного угла.

В серошкальном режиме визуализируется неполное покрытие головки бедренной кости вертлужной впадиной с латерализацией головки.

В серошкальном режиме выявляется недоразвитие или деформация лимбуса с его возможной вальгусной деформацией.

В динамическом режиме фиксируется ограничение нормального движения головки бедра в суставе при тестах на устойчивость.

В режиме цветового допплеровского картирования выявляется нормальное или сниженное кровоснабжение головки бедренной кости в случае сопутствующих изменений.

При тяжёлых формах дисплазии определяется подвывих или вывих головки бедра с изменением положения относительно центра впадины.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Структура и угол наклона крыши вертлужной впадины с определением степени дисплазии.

- Положение головки бедренной кости относительно вертлужной впадины с выявлением латерализации или подвывиха.

- Состояние лимбуса с выявлением признаков его деформации, гипоплазии или перерастяжения.

- Функциональная стабильность тазобедренного сустава в покое и при проведении динамических тестов.

- Кровоснабжение головки бедренной кости в ранних стадиях развития дисплазии при необходимости оценки прогноза.

- Наличие изменений в капсульно-связочном аппарате при выраженной нестабильности сустава.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Точные размеры и форму костных структур при умеренно выраженных изменениях суставной архитектуры.

- Отличие ранних стадий дисплазии от нормальных анатомических вариаций без дополнительных исследований.

- Структура суставного хряща при незначительных изменениях эхогенности без явных дефектов.

- Форма головки бедренной кости при лёгких вариантах дисплазии без выраженной латерализации.

- Изменения в субхондральной зоне без применения других методов визуализации.

- Точная оценка капсульной растяжимости без проведения нагрузочных тестов в сложных случаях.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи, визуализация формы и структуры костей таза и бедра |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация хрящевых структур, суставной капсулы и мягких тканей |

Ультразвуковые волны, визуализация суставной архитектуры и динамической стабильности |

|

Чувствительность к костным изменениям |

Высокая — точно определяет глубину и форму вертлужной впадины, деформацию головки бедра |

Умеренная — визуализируются грубые костные несоответствия и субхондральные изменения |

Средняя — оценивается форма крыши вертлужной впадины и латерализация головки при выраженных изменениях |

|

Чувствительность к изменениям хрящевой ткани |

Ограниченная — только косвенные признаки при выраженной костной деформации |

Высокая — выявляется истончение, дефекты и нарушения структуры суставного хряща |

Ограниченная — изменения хряща трудно дифференцировать при незначительных эхогенных изменениях |

|

Оценка суставной капсулы и лимбуса |

Ограниченная — визуализируются только при значительном воспалении или фиброзе |

Высокая — оценивается капсула, растяжимость, деформация и положение лимбуса |

Высокая — определяется деформация, гипоплазия или перерастяжение лимбуса при явных изменениях |

|

Выявление латерализации и подвывиха головки бедра |

Высокая — фиксируется латерализация и подвывих при анатомической реконструкции |

Высокая — визуализируется пространственное смещение головки и нарушение конгруэнтности |

Высокая — выявляется подвывих или вывих головки бедра в динамических тестах |

|

Визуализация воспалительных изменений |

Ограниченная — признаки воспаления видны только при выраженных костных изменениях |

Высокая — оценивается активность воспаления по васкуляризации и отёку тканей |

Ограниченная — визуализируется косвенно через изменения подвижности и положения суставных элементов |

|

Дифференциация нормальных вариаций и патологических изменений |

Ограниченная — требует сопоставления с клиническими данными |

Высокая — точное определение патологических изменений хряща, капсулы и костных структур |

Ограниченная — ранние формы дисплазии трудно отличить от нормы без комплексной оценки |

|

Выявление субхондральных кист и склероза |

Высокая — точно визуализируются кистозные изменения и участки склероза |

Умеренная — выявляются начальные изменения в субхондральной зоне при использовании специальных режимов |

Недоступная — субхондральные изменения не визуализируются на УЗИ |

|

Контрастное усиление |

Позволяет оценить воспалительные изменения и сосудистые реакции |

Выявляет васкуляризацию хряща, субхондральной кости и капсулы |

Отсутствует в базовом режиме, возможна только функциональная оценка стабильности |

|

Лучевая нагрузка |

Высокая — 5–7 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 мин |

30–60 мин |

10–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Хирургическое лечение дисплазии тазобедренного сустава/ Ахтямов И.Ф., Соколовский О.А. - 2008.

- Тупиков, В.А. Этиопатогенетическое обоснование раннего выявления и лечения дисплазии тазобедренного сустава: автореф. дис. . канд. мед. наук. Ростов-на-Дону. - 1994.

- Леванова, И.В. Диагностика и лечение дисплазии тазобедренных суставов в амбулаторных условиях / И.В. Леванова // Актуальные проблемы детской травматологии и ортопедии: м-лы науч.-практ. конф. детских травматологов-ортопедов с междунар. участием (Екатеринбург, 19-21 сент. 2007 г.). - СПб., 2007. - С. 244-245.

- Тихоненков, Е.С. Особенности строения тазобедренного сустава при врожденной дисплазии, подвывихе и вывихе бедра / Е.С. Тихоненков // Ортопедия, травматология. - 1975. - № 6. - С. 78-84.

- Крупаткин А.И., Еськин H.A., Горбатенко С. А. Ультразвуковые методы исследования в травматологии и ортопедии. // Вестник травматологии и ортопедии. М.,1996 - N 4.- С. 54-55.

- Васильев, А.Ю. Лучевая диагностика: Учебник для медицинских вузов / А.Ю. Васильев, Е.Б. Ольхова. М.: 2008.-С. 70-148, 595-647.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ