МРТ, КТ, УЗИ в диагностике эндометриоза кишечника

Магнитно-резонансная томография при эндометриозе кишечника выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при эндометриозе кишечника выявляет следующие анатомические признаки:

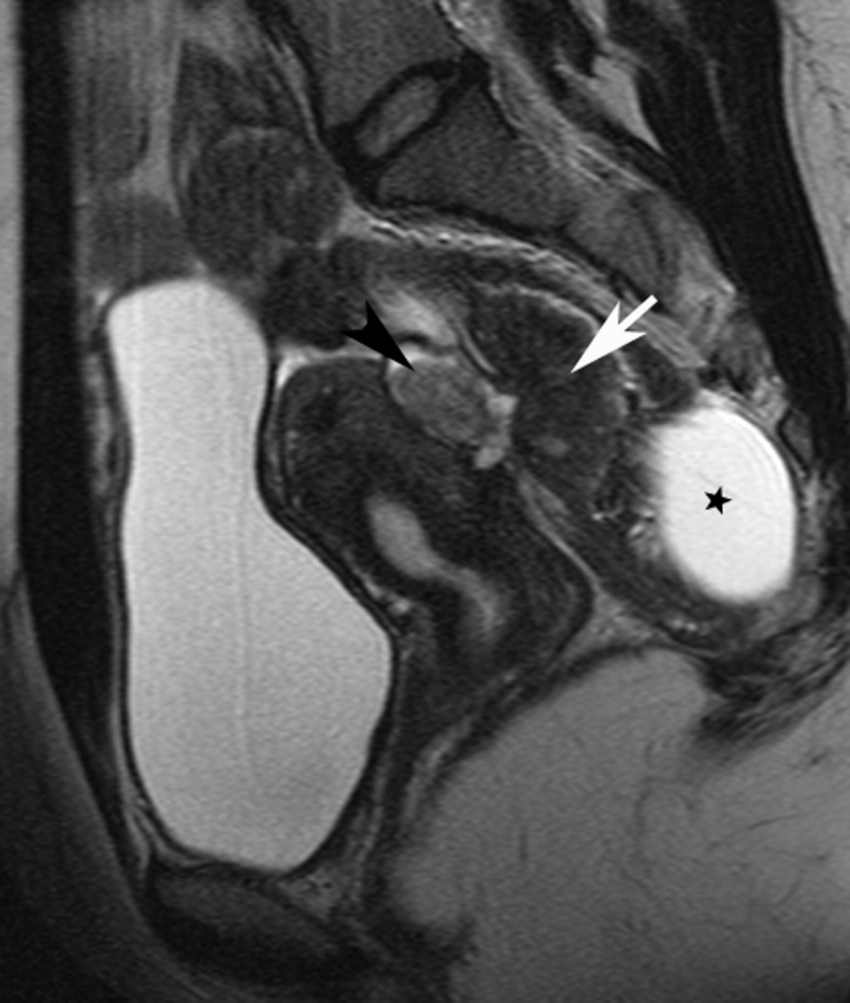

На Т1-взвешенных изображениях определяется зона неправильной формы с гипоинтенсивным сигналом в проекции стенки прямой или сигмовидной кишки, отражающая фиброзную компоненту очагов эндометриоза.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируются очаги гиперинтенсивного сигнала с признаками отёка или кистозных включений в толще стенки кишечника, особенно в серозной оболочке.

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркиваются зоны инфильтрации в параректальной клетчатке и брыжейке, отграниченные от окружающих тканей.

На изображениях с подавлением сигнала от воды визуализируется контраст между фиброзными тяжами и участками, содержащими жидкость.

В режиме с контрастным усилением выявляется неравномерное накопление контраста в эндометриоидных узлах, что свидетельствует о васкуляризованной ткани.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Глубина инфильтрации стенки кишки, включая серозу, мышечный слой и подслизистую оболочку.

- Толщина инфильтрата в зоне поражения и степень вовлечения смежных структур, включая стенку матки, влагалище и уретру.

- Объём ретроцервикального и параректального инфильтрата, что имеет значение для хирургического планирования.

- Характер и структура очагов (кистозная, фиброзная, смешанная), позволяющие оценить активность процесса.

- Наличие дополнительных очагов в тазовой брюшине, параметрии и стенке матки.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Слабовыраженные очаги менее 5 мм не всегда дифференцируются на фоне нормальных структур.

- Ограничена визуализация слизистого слоя кишечника при поверхностном поражении.

- Невозможно точно отличить воспалительные изменения при сопутствующем проктите от активного эндометриоза.

- При выраженном метеоризме возникают артефакты, снижающие детализацию изображения.

- Не проводится при наличии ферромагнитных имплантов, ограничивающих обследование у некоторых пациенток.

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики эндометриоза кишечника, потому что ограничена в оценке малых эндометриоидных очагов, дифференциации структуры инфильтрата и глубины поражения стенки кишечника без применения контрастного усиления. Приоритетными методами диагностики являются магнитно-резонансная томография с визуализацией мягких тканей и трансвагинальное ультразвуковое исследование. МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики эндометриоза кишечника, потому что ограничена в оценке малых эндометриоидных очагов, дифференциации структуры инфильтрата и глубины поражения стенки кишечника без применения контрастного усиления. Приоритетными методами диагностики являются магнитно-резонансная томография с визуализацией мягких тканей и трансвагинальное ультразвуковое исследование. МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется утолщение стенки кишечника в области сигмовидной или прямой кишки с неравномерной плотностью.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются участки инфильтрации с нечеткими границами, прилежащие к матке, параметрию или влагалищу.

В режиме с контрастированием выявляется умеренное накопление контраста в зонах васкуляризации, что может соответствовать активному эндометриозу.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур возможна оценка вторичных костных изменений при длительном воспалении таза, хотя это не является специфическим аспектом.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Степень утолщения стенки кишечника и объём инфильтрата.

- Вовлечение тазовых фасциальных пространств и степень сдавления смежных органов.

- Наличие ассоциированных тазовых жидкостных скоплений при воспалительном компоненте.

- Изменения параметрия и брыжейки, включая утолщение, инфильтрацию и васкулярные реакции.

- Распространённость процесса на органы малого таза.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты эндометриоза кишечника:

- Не позволяет достоверно отличить эндометриоз от других воспалительных или опухолевых процессов без контраста.

- Ограничена визуализация слабовыраженных очагов в серозной оболочке кишечника.

- Невозможно оценить структуру эндометриоидных кист и степень их фиброза.

- Ограниченная чувствительность к дифференциации тканей при отсутствии контрастного усиления.

- Не даёт полной информации о характере очагов в слизистом и подслизистом слое.

Ультразвуковое исследование является базовым для диагностики эндометриоза кишечника, но обладает ограниченной чувствительностью к выявлению небольших серозных очагов, а также недостаточно точно оценивает поражение труднодоступных отделов кишечника. Для достоверной диагностики предпочтение отдаётся магнитно-резонансной томографии и комплексной оценке с применением специализированных МР-протоколов. Ультразвуковое исследование при эндометриозе кишечника выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование является базовым для диагностики эндометриоза кишечника, но обладает ограниченной чувствительностью к выявлению небольших серозных очагов, а также недостаточно точно оценивает поражение труднодоступных отделов кишечника. Для достоверной диагностики предпочтение отдаётся магнитно-резонансной томографии и комплексной оценке с применением специализированных МР-протоколов. Ультразвуковое исследование при эндометриозе кишечника выявляет следующие анатомические признаки:

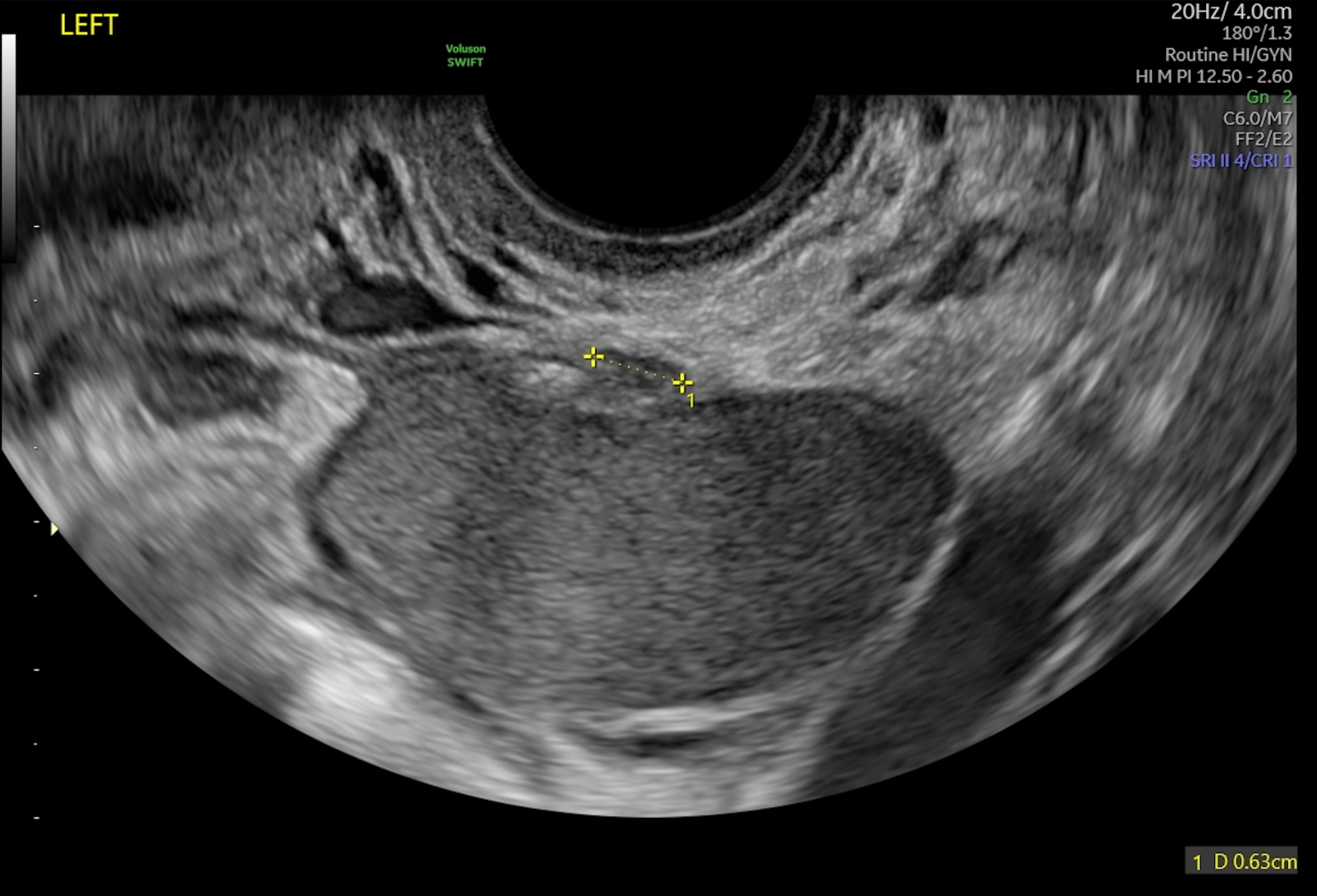

В серошкальном режиме визуализируется утолщение стенки кишки с гипоэхогенным инфильтратом, преимущественно в передней стенке прямой кишки.

Поражённый участок имеет неправильную форму с неровными контурами и сниженной подвижностью относительно окружающих тканей.

Может определяться контакт очага с задней стенкой шейки матки или влагалища, что отражает распространённость процесса.

При трансвагинальном доступе возможно выявление гипоэхогенного тяжистого образования между влагалищем и прямой кишкой.

В режиме цветового допплеровского картирования определяется слабое или отсутствующее кровоснабжение, характерное для фиброзных очагов.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина инфильтрата и его протяжённость по стенке кишечника.

- Глубина поражения стенки кишки, включая серозу и мышечный слой.

- Соотношение эндометриоидного очага с задней стенкой матки и влагалища.

- Наличие ретроцервикального или параметриального распространения.

- Варианты васкуляризации очага по данным допплерографии.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ограниченная чувствительность к выявлению изолированных серозных очагов без значительного инфильтрата.

- Невозможно достоверно оценить поражения в труднодоступных отделах сигмовидной и восходящей ободочной кишки.

- Недостаточная визуализация малых кистозных компонентов в толще мышечной оболочки.

- Трудности в дифференциации между фиброзным эндометриозом и хроническим воспалением.

- Ограниченная возможность комплексной оценки распространённости процесса без дополнительных методов.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновская томография, плотностная оценка тканей |

Магнитно-резонансное изображение мягких тканей |

Ультразвуковая визуализация тканей и сосудов |

|

Чувствительность к очагам в стенке кишки |

Средняя — выявляет утолщение и инфильтрацию |

Высокая — визуализирует глубину, структуру и активность очага |

Средняя — фиксирует утолщение и гипоэхогенные инфильтраты |

|

Чувствительность к параметрию и брыжейке |

Хорошая при наличии воспаления |

Высокая — отчётливо видно вовлечение параметрия, брыжейки |

Умеренная — доступно при трансвагинальном и трансректальном доступе |

|

Выявление кистозного компонента |

Ограничено, особенно при мягкотканевых плотностях |

Высокая — позволяет различить фиброзный и кистозный компонент |

Ограничено — только при крупных образованиях |

|

Структура и границы очага |

Частично различимы при контрастировании |

Чётко визуализируются, включая отграничение и васкуляризацию |

Видны не всегда — преимущественно при выраженной инфильтрации |

|

Распространённость по малому тазу |

Оценивается при выраженных изменениях |

Высокая — видно поражение брюшины, стенок матки, влагалища |

Ограничена визуализацией зон вне переднего ректовагинального пространства |

|

Визуализация воспаления |

Возможна при контрастировании |

Видно накопление контраста, отёк, васкуляризация |

Часто отсутствует или слабое допплеровское усиление |

|

Возможность оценки ретроцервикальных очагов |

Частично — при значительном объёме |

Хорошая детализация в сагиттальной и аксиальной проекциях |

Доступно при трансвагинальном исследовании |

|

Контрастное усиление |

Требуется для оценки активности |

Да, позволяет оценить активность и васкуляризацию |

Не используется |

|

Лучевая нагрузка |

Высокая — 5–7 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 мин |

30–60 мин |

10–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Глубокий инфильтративный эндометриоз с поражением кишечника. Цхай В.Б.,Полстяная О.Ю. Сибирское медицинское обозрение. 2021. №2. с.5-11

- Попов А.А., Пучков К.В., Федоров А.А., Федотова И.С., Тюрина С.С. Хирургическое лечение больных с колоректальным эндометриозом: анатомические особенности, показания, техника операций, осложнения. Российский вестник акушера-гинеколога.2020;20(2):95‑104.

- Эндометриоз. Сатуева Э.Ж., Мурадова Х.М., Скворцов В.В. Медицинская сестра. 2017. №1. с.18-22

- Эндометриоз кишки: диагностика, лечение, онкологические аспекты, обзор литературы и клиническое наблюдение. Елисеев Д.Э., Огай Д.С., Абакумов Р.С. и др. Онкогинекология. 2013. №3. с.59-63

- Баскаков В.П., Цвелев Ю.В., Кира Е.Ф. Диагностика и лечение эндометриоза на современном этапе: пособие для врачей. - СПб.: Нева-Люкс, 1998.- 33с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ