МРТ, КТ, УЗИ в диагностике перелома ребра

Магнитно-резонансная томография не является базовым исследованием для диагностики перелома ребра, потому что не позволяет точно визуализировать кортикальные слои кости, особенно при отсутствии выраженного костного отёка, и ограничена в выявлении слабовыраженных трещин без смещения. Перелом ребра представляет собой нарушение целостности костной ткани грудной стенки, которое требует точного выявления линии перелома и возможного смещения фрагментов. Для диагностики назначается компьютерная томография или рентген, поскольку они позволяют визуализировать линию перелома, положение фрагментов и воспалительные изменения в мягких тканях. Оданко МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография не является базовым исследованием для диагностики перелома ребра, потому что не позволяет точно визуализировать кортикальные слои кости, особенно при отсутствии выраженного костного отёка, и ограничена в выявлении слабовыраженных трещин без смещения. Перелом ребра представляет собой нарушение целостности костной ткани грудной стенки, которое требует точного выявления линии перелома и возможного смещения фрагментов. Для диагностики назначается компьютерная томография или рентген, поскольку они позволяют визуализировать линию перелома, положение фрагментов и воспалительные изменения в мягких тканях. Оданко МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

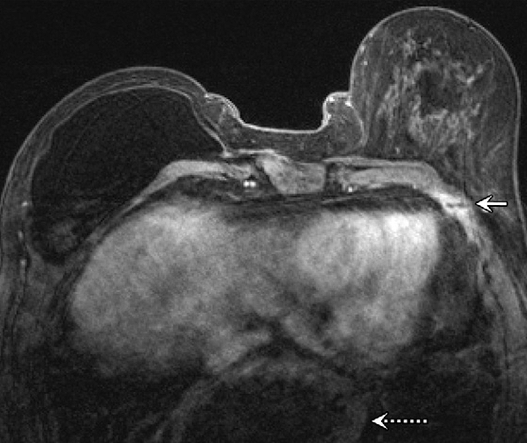

На Т1-взвешенных изображениях определяется гипоинтенсивная линия перелома на фоне нормальной структуры костного мозга, что позволяет выявить нарушение целостности ребра.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируется гиперинтенсивный сигнал от зоны костного отёка вокруг линии перелома, что отражает реактивные изменения в костной ткани.

В режиме с подавлением сигнала от жира подчёркивается область отёка костного мозга за счёт усиления сигнала в зоне повреждения, что облегчает выявление скрытых переломов.

В режиме с подавлением сигнала от воды определяется более чёткая линия перелома в условиях выраженного костного отёка, что уточняет локализацию повреждения.

В режиме контрастного усиления выявляется усиление прилежащих мягких тканей в зоне травмы, что указывает на реактивное воспаление или кровоизлияние.

В режиме трёхмерной реконструкции визуализируется пространственное соотношение фрагментов ребра и степень их смещения, что имеет значение для планирования лечения.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина зоны костного отёка определяется по выраженности гиперинтенсивного сигнала, что позволяет судить о давности травмы.

- Структура костного мозга в области повреждения выявляется по изменению сигнальных характеристик, что даёт возможность отличить свежий перелом от хронического.

- Форма линии перелома устанавливается по её протяжённости и ориентации, что важно для оценки характера травмы.

- Степень воспалительных изменений в окружающих мягких тканях определяется по интенсивности их контрастного усиления, что позволяет оценить реактивные процессы.

- Объём гематомы в области повреждения определяется по распространению гиперинтенсивного сигнала, что отражает тяжесть травматического воздействия.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Толщина трещин без смещения может быть недостаточно различима при слабовыраженном изменении сигнала.

- Структура плотных кортикальных слоёв костей отображается ограниченно на стандартных режимах без применения специализированных последовательностей.

- Форма минимальных надломов определяется с трудом при отсутствии выраженного отёка костного мозга.

- Объём слабовыраженного паракостального кровоизлияния может быть недооценён без применения контрастного усиления.

- Глубина распространения микротравматических изменений в окружающие ткани выявляется ограниченно при минимальных повреждениях.

КТ выявляет следующие анатомические признаки:

КТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется линия перелома в кортикальной пластинке ребра с возможным смещением фрагментов.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется отёк и гематома в паракостальных тканях вокруг зоны перелома.

В режиме с контрастированием выявляется отсутствие накопления контраста в зоне перелома при наличии окружающего воспаления.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур фиксируются микротрещины и периостальные реакции.

В режиме трёхмерной реконструкции определяется пространственное положение отломков и степень их смещения относительно друг друга.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина линии перелома определяется по ширине костного дефекта, что имеет значение для оценки тяжести повреждения.

- Структура кортикальной и трабекулярной костной ткани в области повреждения выявляется с высокой детализацией, что позволяет отличить полный перелом от трещины.

- Форма перелома устанавливается по направлению линии разлома, что важно для понимания механизма травмы.

- Степень смещения костных фрагментов определяется по их взаимному положению, что имеет значение для выбора метода лечения.

- Глубина вовлечения паракостальных мягких тканей уточняется по выраженности отёка и гематомы.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Толщина надкостничных реакций определяется ограниченно без применения специализированных мягкотканевых режимов.

- Структура слабовыраженного костного отёка выявляется плохо без дополнительных программ оценки плотности тканей.

- Объём начальных паракостальных гематом может быть недооценён без контрастного усиления.

- Степень воспаления мягких тканей определяется ограниченно без применения специализированных режимов сканирования.

- Форма минимальных трещин в кортикальной пластинке может быть незаметна при отсутствии значительного смещения.

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

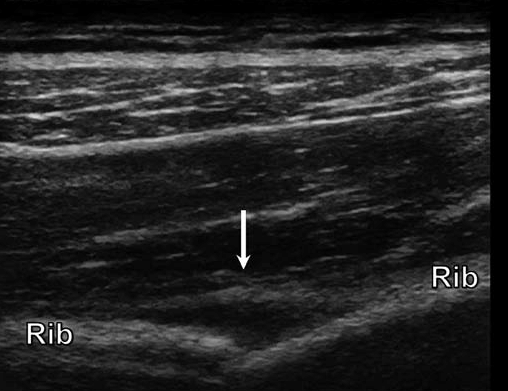

В режиме серошкальной визуализации определяется прерывистость линии кортикальной кости с неровностью и деформацией контура.

В режиме цветового допплеровского картирования визуализируется усиление кровотока в области повреждения при наличии воспалительного процесса.

В энергетическом допплеровском режиме определяется слабовыраженное перифокальное усиление сосудистого рисунка, что свидетельствует о реактивных изменениях.

В режиме компрессионного сканирования выявляется подвижность фрагментов при нагрузке на грудную клетку.

В режиме трёхмерной ультразвуковой реконструкции определяется пространственная характеристика линии перелома и степень деформации.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина прерывистого участка кортикальной оболочки определяется по глубине дефекта на серошкальном изображении.

- Структура паракостальных мягких тканей выявляется по изменению их эхогенности в зоне травмы.

- Форма переломной линии устанавливается по характеру неровностей и отклонений кости.

- Степень отёка паракостальных тканей оценивается по увеличению толщины мягких структур в области повреждения.

- Глубина распространения кровоизлияния в мягкие ткани уточняется при многоплоскостном сканировании.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Толщина тонких трещин в кортикальной пластинке может быть недостаточно различима при стандартной эхографической разрешающей способности.

- Структура плотного костного слоя оценивается ограниченно без специализированных режимов.

- Объём малых паракостальных гематом определяется с трудом при слабой эхогенности окружающих тканей.

- Степень повреждения глубоких слоёв костной ткани выявляется ограниченно без высокочастотных датчиков.

- Форма слабовыраженных трещин может быть недостаточно различима при наличии наложения артефактов дыхательных движений.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи с послойной реконструкцией изображений |

Магнитное поле и радиочастотные импульсы для визуализации мягких тканей и костных изменений |

Ультразвуковые волны высокой частоты для оценки состояния кортикальной кости и мягких тканей |

|

Выявление перелома |

Чёткая визуализация линии перелома и смещения фрагментов |

Определение линии перелома на фоне костного отёка и реактивных изменений |

Обнаружение прерывистости кортикальной оболочки и подвижности фрагментов |

|

Структура повреждённых тканей |

Детализация кортикальной и трабекулярной костной ткани |

Оценка костного мозга, паракостальных тканей и реактивных изменений |

Визуализация мягкотканевых реактивных изменений и гематом |

|

Наличие воспаления |

Ограниченная оценка без контрастирования |

Выраженное усиление сигнала от мягких тканей в зоне травмы |

Усиление кровотока в зоне воспаления по данным допплеровского исследования |

|

Состояние костного мозга |

Недоступно для оценки |

Определение отёка костного мозга и степени реактивных изменений |

Недоступно для оценки |

|

Костные изменения |

Линия перелома, микротрещины, периостальные реакции |

Отёк костного мозга, линия перелома, слабовыраженные трещины |

Нарушение контура кости, оценка подвижности фрагментов |

|

Деформация ребра |

Выявление смещения костных фрагментов |

Визуализация пространственного соотношения отломков |

Оценка подвижности фрагментов при компрессии |

|

Гематома |

Оценка выраженного паракостального отёка |

Чёткая визуализация гематомы по гиперинтенсивному сигналу |

Обнаружение анэхогенных участков, соответствующих гематоме |

|

Динамика изменений |

Оценка только при повторных сканированиях |

Возможность отслеживания стадий заживления и динамики воспаления |

Быстрая динамическая оценка гематомы и отёка мягких тканей |

|

Лучевая нагрузка |

Присутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 минут |

20–30 минут |

10–20 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Кирякина Г.К. Нарушения вентиляции у больных с закрытыми переломами ребер. Автореф. дис. к.м.н. JI. 1972. - 21 с.

- Шапот Ю.Б. Техника остеосинтеза при переломах ребер, грудины и ключицы / Ю.Б. Шапот, Г.М. Бесаев, Ю.Б. Кашанский и др. // Вестник хирургии. 1985. № 11. С. 83-87.

- Маслов В.И., Тахтамыш М.А., Кретов А.И. Лечебная тактика при закрытой травме груди с множественными переломами ребер //Учебно-метод. рекомендации, Саратов, СГМУ, 1997, 13 с.

- Хаджибаев А. М., Рахманов Р. О., Дехканов С. А.. Протокол диагностики и лечения множественных и флотирующих переломов ребер. Вестник экстренной медицины. №3. 2014 г. 81-87 с.

- Санданов П.Я. Некоторые вопросы патофизиологии множественных переломов ребер Травма груди. Пермь, 1976.-С.162.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ