МРТ, КТ, УЗИ в диагностике подковообразной почки

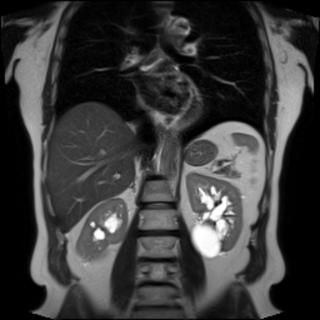

Магнитно-резонансная томография при подковообразной почке выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при подковообразной почке выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях определяется соединение нижних полюсов обеих почек тканевым перешейком, который имеет сигнал, аналогичный нормальной паренхиме, что свидетельствует о паренхиматозной или фиброзной природе перешейка.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируются гиперинтенсивные участки чашечно-лоханочной системы, что позволяет уточнить деформацию и расширение чашечек в области перешейка.

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркивается контур перешейка на фоне окружающих тканей, что облегчает его различение от паранефральной клетчатки.

В режиме с подавлением сигнала от воды выявляется наличие хронических изменений в перешейке, таких как отёк или фиброз, с изменением структуры тканей.

В режиме динамического контрастного усиления определяется равномерное или умеренно сниженное накопление контраста в перешейке, что помогает отличить перешейк от патологических образований.

В режиме трёхмерной реконструкции фиксируется топография почек, перешейка и сосудистых структур относительно позвоночного столба и магистральных сосудов.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Структура паренхиматозного или фиброзного перешейка с определением его толщины, протяжённости и вовлечения в функциональную ткань почек.

- Конфигурация чашечно-лоханочной системы с уточнением степени деформации и возможного расширения чашечек в области перешейка.

- Отношение почек и перешейка к аорте, нижней полой вене и другим крупным сосудам при уточнении анатомического положения.

- Степень хронических изменений в области перешейка с оценкой наличия фиброза, атрофии или воспалительного процесса.

- Функциональное состояние почечной паренхимы в разных отделах с оценкой равномерности контрастного накопления.

- Особенности архитектоники сосудистой системы, включая наличие дополнительных сосудов, пересекающих перешейк.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Тонкая структура сосудов перешейка без применения специализированной ангиографии.

- Начальные стадии деформации чашечно-лоханочной системы без явных признаков расширения.

- Границы между нормальной паренхимой почек и изменёнными тканями перешейка при слабовыраженных изменениях сигнала.

- Точная оценка малых венозных аномалий в зоне перешейка при отсутствии контрастного усиления.

- Малые анатомические аномалии сосудов, не сопровождающиеся значимым изменением структуры почки.

- Локальные участки начального фиброза без выраженного изменения контрастных характеристик.

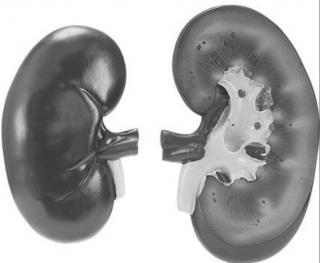

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики подковообразной почки, потому что при визуализации ограничена точность дифференциации паренхиматозного и фиброзного перешейка без ангиографических протоколов, а также слабо оцениваются начальные изменения чашечно-лоханочной системы и микрососудов без фазного динамического контрастирования. Подковообразная почка является врождённой аномалией с соединением нижних полюсов почек перешейком, что может сопровождаться нарушением оттока мочи и сосудистыми аномалиями. КТ выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики подковообразной почки, потому что при визуализации ограничена точность дифференциации паренхиматозного и фиброзного перешейка без ангиографических протоколов, а также слабо оцениваются начальные изменения чашечно-лоханочной системы и микрососудов без фазного динамического контрастирования. Подковообразная почка является врождённой аномалией с соединением нижних полюсов почек перешейком, что может сопровождаться нарушением оттока мочи и сосудистыми аномалиями. КТ выявляет следующие анатомические признаки:

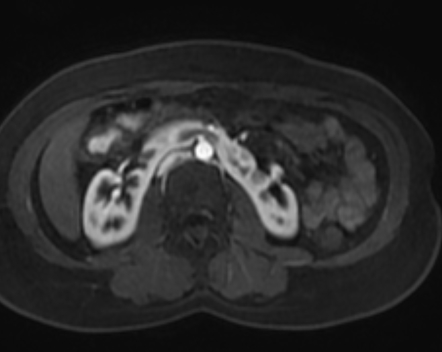

В нативном режиме определяется соединение нижних полюсов почек с образованием плотной перемычки, плотность которой аналогична паренхиме.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется симметричная или асимметричная деформация чашечно-лоханочной системы на фоне сращения.

В режиме сканирования мягких тканей фиксируется локальное расширение чашечек и лоханок вблизи перешейка за счёт нарушения оттока.

В режиме контрастного усиления определяется равномерное накопление контраста в тканях перешейка без признаков опухолевого роста.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур выявляется положение почек относительно позвоночника и костных структур таза.

В режиме ангиографии возможно обнаружение дополнительных сосудов, отходящих от аорты или подвздошных артерий и участвующих в кровоснабжении почек.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Структура и плотность перешейка с определением его тканевой природы и степени развития.

- Конфигурация и размеры чашечно-лоханочной системы с выявлением деформации и расширения чашечек.

- Положение почек и перешейка относительно магистральных сосудов и костных структур, включая наклон и ротацию почек.

- Расположение дополнительных сосудистых структур, их число, направление и участие в кровоснабжении почек.

- Признаки нарушения пассажа мочи в чашечно-лоханочной системе при развитии обструктивных изменений.

- Состояние окружающей паранефральной клетчатки при подозрении на воспалительные или фиброзные процессы.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Границы между нормальной паренхимой и перешейком при минимальных тканевых различиях в плотности.

- Начальные признаки воспалительных изменений перешейка без контрастного усиления.

- Малые сосудистые аномалии при слабовыраженном контрастировании или низком временном разрешении сканирования.

- Структура микрососудистого русла перешейка без применения специфических ангиографических программ.

- Клеточные изменения тканей перешейка при начальных стадиях фиброзной трансформации.

- Оценка функционального состояния отдельных сегментов почек в отсутствии фазного динамического контрастирования.

Ультразвуковое исследование не является базовым исследованием для диагностики подковообразной почки, потому что при визуализации ограничена возможность оценки положения перешейка и структуры чашечно-лоханочной системы при глубокой локализации и отсутствует детальная анатомическая ориентация относительно сосудов и позвоночника. УЗИ хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование не является базовым исследованием для диагностики подковообразной почки, потому что при визуализации ограничена возможность оценки положения перешейка и структуры чашечно-лоханочной системы при глубокой локализации и отсутствует детальная анатомическая ориентация относительно сосудов и позвоночника. УЗИ хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме определяется соединение нижних полюсов обеих почек с образованием перемычки низкой или средней эхогенности.

В серошкальном режиме визуализируется изменение нормальной ориентации почек с их поворотом и сближением по средней линии.

В серошкальном режиме выявляется деформация чашечно-лоханочной системы и возможное расширение отдельных чашечек.

В режиме цветового допплеровского картирования определяется наличие дополнительных сосудов в зоне перешейка и их направление кровотока.

В энергетическом допплеровском режиме фиксируется усиление сосудистого сигнала в области перешейка, что позволяет выявить особенности кровоснабжения.

В В-режиме обнаруживаются изменения окружающей паранефральной клетчатки в случае сопутствующего воспаления.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Конфигурация почек с уточнением наличия тканевого перешейка между нижними полюсами.

- Структура паренхимы перешейка с определением его эхогенности и однородности.

- Изменение ориентации и положения почек с оценкой их наклона и ротации относительно позвоночника.

- Особенности чашечно-лоханочной системы с выявлением признаков деформации и нарушения оттока мочи.

- Наличие и характеристика дополнительных сосудов в зоне перешейка при исследовании в допплеровских режимах.

- Изменения в окружающих тканях при сопутствующем воспалительном процессе или фиброзе.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Структура глубоко расположенного перешейка при повышенной толщине подкожного слоя или кишечной интерференции.

- Малые сосудистые аномалии без значимого нарушения кровотока.

- Границы между перешейком и паренхимой почек при слабовыраженных различиях эхогенности.

- Структура стенок деформированных чашечек при минимальном их расширении.

- Функциональные особенности чашечно-лоханочной системы без применения динамических нагрузочных проб.

- Начальные признаки воспалительных изменений в перешейке при отсутствии значительных эхоструктурных изменений.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновская визуализация анатомии почек и сосудов с применением контраста |

Магнитно-резонансная визуализация паренхимы, сосудистых структур и чашечно-лоханочной системы |

Ультразвуковая визуализация паренхимы, перешейка и кровотока в допплеровских режимах |

|

Чувствительность к выявлению перешейка |

Высокая — отчётливо фиксируется тканевое соединение между почками |

Высокая — определяется структура и протяжённость паренхиматозного или фиброзного перешейка |

Средняя — визуализируется при достаточной глубине исследования |

|

Выявление деформации чашечно-лоханочной системы |

Высокая — хорошо выявляются деформация и расширение чашечек |

Высокая — фиксируются изменения формы и расширение чашек в зоне перешейка |

Средняя — выявляется деформация при выраженных изменениях |

|

Оценка структуры паренхимы перешейка |

Высокая — плотность паренхимы сопоставляется с окружающей тканью |

Высокая — определяется однородность сигнала и наличие фиброза |

Средняя — оценивается эхогенность при сохранении доступа |

|

Выявление дополнительных сосудов |

Высокая — при контрастной ангиографии выявляются аномальные сосуды |

Высокая — фиксируются дополнительные сосуды в режиме трёхмерной реконструкции |

Средняя — визуализируются только крупные сосуды при допплерографии |

|

Отношение почек к сосудам и костным структурам |

Высокая — отчётливо видна топография относительно позвоночника и аорты |

Высокая — фиксируется положение почек и перешейка по отношению к крупным сосудам |

Средняя — оценивается ограниченно при доступных окнах визуализации |

|

Дифференциация тканей перешейка |

Средняя — различие плотности паренхимы и фиброза ограничено |

Высокая — точная оценка структуры перешейка на основе сигнала |

Средняя — возможна только при выраженных эхоструктурных изменениях |

|

Выявление воспалительных изменений |

Средняя — фиксируются при выраженном отёке или инфильтрации |

Высокая — выявляются изменения структуры и сигналов окружающих тканей |

Средняя — визуализируются только при наличии выраженного воспаления |

|

Лучевая нагрузка |

Высокая — 8–12 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 мин |

30–45 мин |

10–20 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Айвазян А.В. Пороки развития почек и мочеточников: руководство для врачей / А.В. Айвазян, А.М. Войно-Ясенецкий. – М.: Наука, 1988. – 488 с.

- Казимиров В.Г., Бутрин С.В. Оперативное лечение заболеваний подковообразной и удвоенной почки. – Волгоград 2001; 5-14.4.

- Блют Эдвард И., Раллс Филип У., Бенсон Кэрол Б. Ультразвуковая диагностика. Практическое решение клинических проблем. В 2-х томах. Изд-во «Медицинская диагностика» – 2015 г.

- Альварес К. Р., Амо Х. Ф., Чомон Б. Г. и др. Хирургическое лечение подковообразных опухолей почек. Обзор литературы и анализ двух случаев // 2021. — № 7. — с. 493-497.

- Козинова О.В., Шехтман М.М. Аномалии развития мочевыводящих путей // Гинекология. – 2010. – №12 (4). – С. 40-44.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ