МРТ, КТ, УЗИ в диагностике рака головки поджелудочной железы

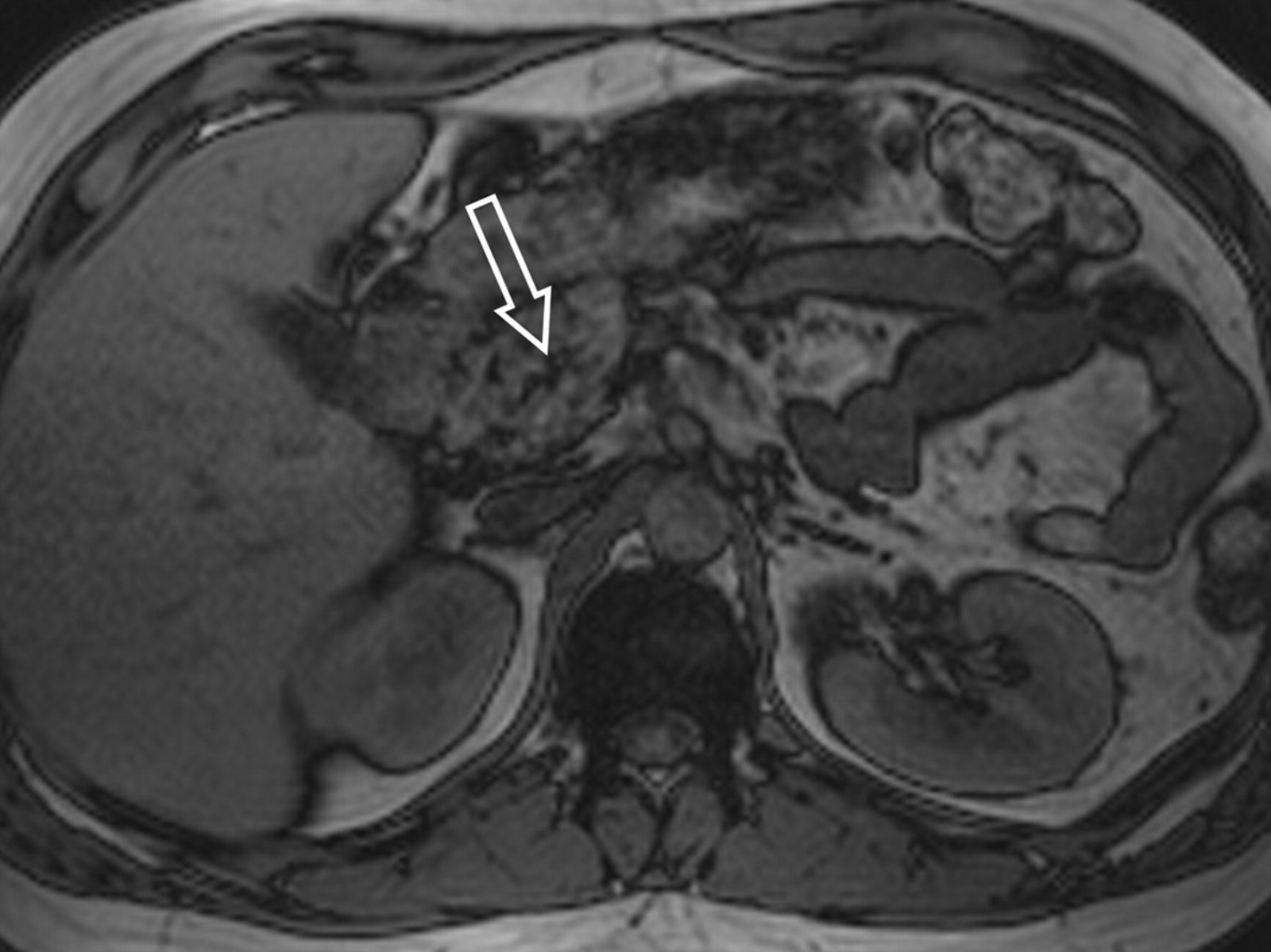

Магнитно-резонансная томография при раке головки поджелудочной железы выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при раке головки поджелудочной железы выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях определяется гипоинтенсивное образование в проекции головки поджелудочной железы, что позволяет установить локализацию опухоли.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируется гиперинтенсивный сигнал опухоли с возможными зонами некроза, что даёт возможность оценить гетерогенность структуры.

В режиме с подавлением сигнала от жира подчёркивается контраст между опухолью и окружающей тканью поджелудочной железы, что облегчает выделение границ новообразования.

В режиме с подавлением сигнала от воды определяется структура опухоли и выраженность фиброзных компонентов, что уточняет степень злокачественности.

В режиме контрастного усиления фиксируется гиповаскулярное накопление контраста в опухоли с чётким отграничением от нормальной ткани, что свидетельствует о наличии злокачественного процесса.

В режиме трёхмерной реконструкции визуализируется пространственное расположение опухоли относительно желчных протоков, сосудов и двенадцатиперстной кишки.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина опухоли определяется по её максимальному поперечному размеру, что позволяет оценить стадию процесса.

- Структура опухолевой ткани выявляется по наличию зон некроза, фиброза и гетерогенности, что помогает определить агрессивность новообразования.

- Форма опухоли устанавливается по характеру её роста и деформации окружающих тканей, что имеет значение для прогноза.

- Степень сдавления и обструкции желчных протоков определяется по расширению внутрипечёночных протоков и холедоха, что позволяет выявить механическую желтуху.

- Объём вовлечения магистральных сосудов определяется по контакту опухоли с артериями и венами, что критически важно для оценки операбельности.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Толщина тонких инфильтративных опухолевых участков может быть недостаточно различима при слабовыраженном сигнальном контрасте.

- Структура опухоли при массивном фиброзе определяется ограниченно без применения специализированных последовательностей.

- Форма малых опухолевых очагов в окружающих тканях может быть недостаточно различима при слабом контрастировании.

- Объём минимальной инвазии в сосудистые структуры может быть недооценён при отсутствии выраженного деформационного эффекта.

- Глубина инфильтрации стенки двенадцатиперстной кишки определяется ограниченно без динамического контрастирования.

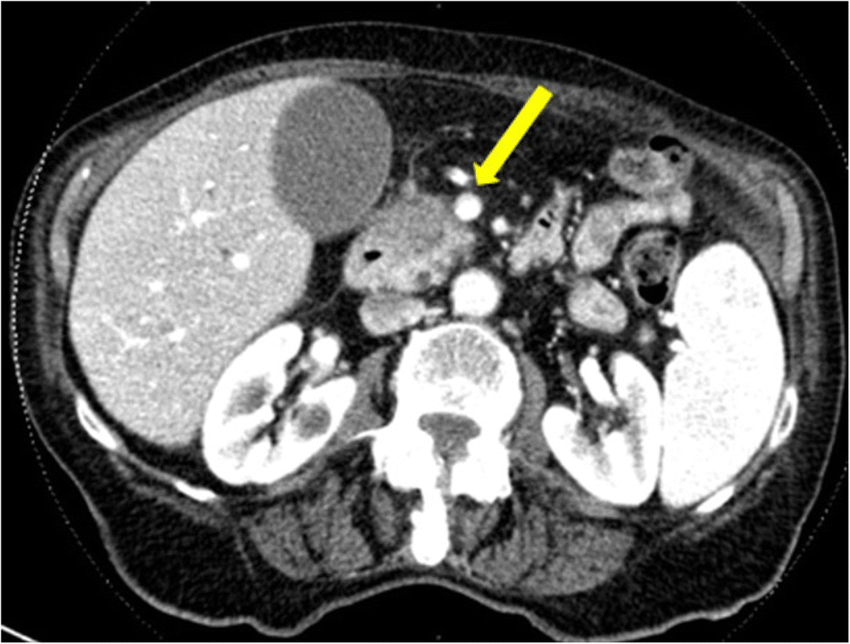

Компьютерная томография при раке головки поджелудочной железы выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография при раке головки поджелудочной железы выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется гиподенсное образование в головке поджелудочной железы на фоне нормальной паренхимы.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются границы опухоли и её отношение к окружающим органам.

В режиме с контрастированием фиксируется слабое или неравномерное накопление контраста в опухоли в артериальную и венозную фазы.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур определяется отсутствие или наличие метастатического поражения прилежащих костных элементов.

В режиме трёхмерной реконструкции определяется пространственная взаимосвязь опухоли с крупными сосудами, желчными протоками и кишечником.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина опухолевого узла определяется по максимальному диаметру, что имеет значение для стадирования опухоли.

- Структура опухоли оценивается по плотностным характеристикам с возможным выявлением зон некроза и кальцинатов.

- Форма новообразования устанавливается по контуру и его изменению относительно нормальной анатомии поджелудочной железы.

- Степень вовлечения магистральных сосудов определяется по степени охвата их просвета опухолевыми массами.

- Глубина проникновения опухоли в соседние органы и ткани уточняется по многоплоскостным реконструкциям.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Толщина опухолевого инфильтрата при начальных стадиях может быть недостаточно различима без контрастирования.

- Структура слабогетерогенных опухолей определяется ограниченно на стандартных сканах.

- Объём инфильтративных изменений в окружающих тканях выявляется ограниченно при слабовыраженной плотностной разнице.

- Степень поражения сосудистых ветвей может быть недооценена при отсутствии высокоразрешающих ангиографических режимов.

- Форма минимальных метастатических очагов в регионарных лимфоузлах может быть неразличима без контрастного усиления.

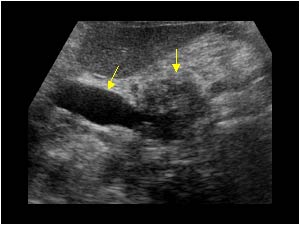

Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики рака головки поджелудочной железы, потому что визуализация опухоли ограничена при наличии газовых артефактов и сниженной эхогенности ткани, а точная оценка сосудистой инвазии и стадирования процесса невозможна. Рак головки поджелудочной железы — злокачественное новообразование, характеризующееся инфильтративным ростом и сдавлением желчных протоков. В приоритете для диагностики назначаются компьютерная и магнитно-резонансная томография.

Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики рака головки поджелудочной железы, потому что визуализация опухоли ограничена при наличии газовых артефактов и сниженной эхогенности ткани, а точная оценка сосудистой инвазии и стадирования процесса невозможна. Рак головки поджелудочной железы — злокачественное новообразование, характеризующееся инфильтративным ростом и сдавлением желчных протоков. В приоритете для диагностики назначаются компьютерная и магнитно-резонансная томография.

Ультразвуковое исследование при раке головки поджелудочной железы выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме серошкальной визуализации определяется гипоэхогенное или смешанной эхогенности образование в области головки поджелудочной железы.

В режиме цветового допплеровского картирования визуализируется снижение кровотока в опухолевом узле с возможной васкуляризацией по периферии.

В энергетическом допплеровском режиме определяется усиление перитуморального сосудистого рисунка при выраженной опухолевой инфильтрации.

В режиме компрессионного сканирования выявляется снижение эластичности опухолевой ткани.

В режиме трёхмерной ультразвуковой реконструкции определяется объём опухоли и её взаимоотношение с крупными сосудами и желчными протоками.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина опухоли определяется по максимальному размеру на серошкальном изображении, что даёт ориентир для стадирования.

- Структура опухолевого образования оценивается по неоднородности эхоструктуры с наличием зон некроза.

- Форма опухоли устанавливается по деформации контура головки поджелудочной железы.

- Степень компрессии или обструкции общего желчного протока определяется по его расширению выше опухоли.

- Глубина расположения опухоли относительно крупных сосудов уточняется при допплеровском исследовании.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Толщина опухолевого узла определяется ограниченно при наличии избыточного газового наполнения кишечника.

- Структура опухоли без выраженного некроза выявляется ограниченно при слабой эхогенности.

- Объём инфильтративных изменений вокруг опухоли оценивается плохо при стандартной эхографической разрешающей способности.

- Степень обструкции тонких желчных протоков определяется ограниченно без контрастного усиления.

- Форма малых метастатических очагов в лимфоузлах может быть недостаточно различима при наличии акустических артефактов.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи, оценка плотности тканей |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация мягких тканей и сосудов |

Ультразвук, визуализация структуры органов и сосудов |

|

Чувствительность к выявлению опухоли |

Высокая при контрастировании |

Высокая, особенно в режиме подавления жира |

Средняя, зависит от акустического окна |

|

Чувствительность к структуре опухоли |

Средняя — плотностные характеристики |

Высокая — сигнальные различия, зоны некроза |

Средняя — эхогенность и однородность |

|

Определение формы и границ |

Хорошая при мультиплоскостных реконструкциях |

Отличная детализация формы и взаимоотношений с сосудами |

Ограниченная при избыточном газе |

|

Выявление сосудистой инвазии |

Хорошо оценивается при КТ-ангиографии |

Высокая точность в режиме контрастирования |

Ограниченная визуализация сосудов в стандартном допплере |

|

Оценка обструкции желчных протоков |

Выявляется расширение внутрипечёночных и общего желчного протока |

Чёткая визуализация протоков и их сдавления |

Расширение протока видно при доступном эхоконтрасте |

|

Выявление метастазов в лимфоузлы |

Хорошая чувствительность при КТ-контрастировании |

Высокая точность при контрастировании и диффузионной визуализации |

Средняя чувствительность, зависит от размеров узлов |

|

Контрастное усиление |

Слабое накопление контраста опухолью в артериальную фазу |

Гиповаскулярное накопление, хорошо различимо |

Не применяется, оценка по допплеровским данным |

|

Лучевая нагрузка |

Присутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 минут |

30–40 минут |

10–15 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Мишин В.Ю. Компьютерная томография и ультразвуковое исследование в диагностике и лечении заболеваний поджелудочной железы.// Вестник рентгенологии и радиологии., 1997. №5. С. 21-24.

- Артемьева Н.Н., Савинов И.П., Коханенко Н.Ю. Трудности дифференциальной диагностики рака головки поджелудочной железы и хронического псевдотуморозного панкреатита // Анналы хирургической Гепатологии. 2003. Т-8. № 2, с. 181-182.

- Кубышкин В.А., Вишневский В.А., Айрапетян А.Т., Кармазанов-ский А.А., Кунцевич Г.И., Старков Ю.Г. Дифференциальная диагностика рака головки поджелудочной железы. Хирургия 2000, № 11 с 19-23.

- Топчибашев И.М. Рак головки поджелудочной железы и фатерова соска. Баку, 1963. С. 313.

- Власов П.В., Котляров П.М., «Лучевая диагностика заболеваний поджелудочной железы», Вестник рент и рад № 3, 1995г., 13-15 сс.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ