МРТ, КТ, УЗИ в диагностике саркомы Юинга

Магнитно-резонансная томография при саркоме Юинга выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при саркоме Юинга выявляет следующие анатомические признаки:

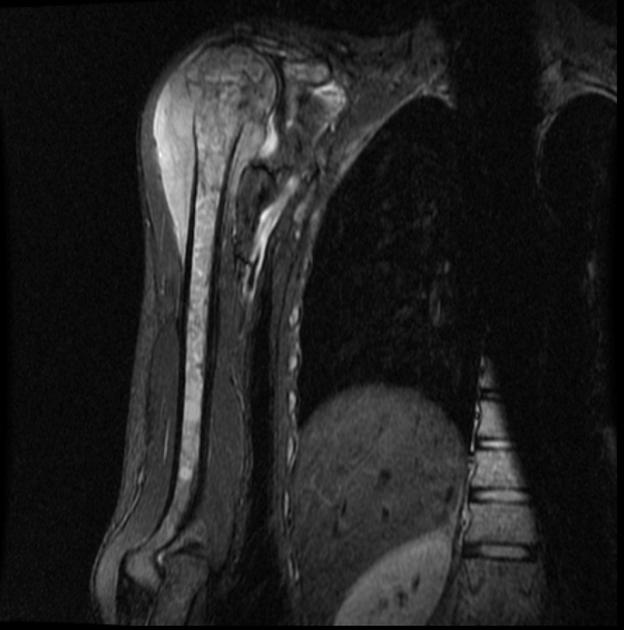

На Т1-взвешенных изображениях определяется солидное образование в диафизе или метафизе длинной трубчатой кости с пониженной интенсивностью сигнала, распространяющееся на костномозговой канал и прилежащие мягкие ткани.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируется гиперинтенсивное опухолевое образование с неровными и нечёткими границами, с участками отёка в окружающих мышцах и возможными зонами некроза.

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркивается контраст между опухолевой тканью и костным мозгом, определяется объём поражения и распространение вглубь мягкотканевых структур.

В режиме с подавлением сигнала от воды фиксируются признаки обширной инфильтрации мягких тканей с неоднородной внутренней структурой опухоли, особенно при наличии некротических или кровоизлияний.

В режиме динамического контрастного усиления выявляется интенсивное и неоднородное накопление контраста, что отражает высокую сосудистую активность опухоли и участки жизнеспособной ткани.

В режиме трёхмерной реконструкции визуализируется объёмное распространение опухоли с инвазией в надкостницу, мягкие ткани и возможным сдавлением сосудисто-нервных пучков.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размеры опухоли, степень её распространения в костную ткань, костномозговой канал и окружающие мышцы.

- Структура опухоли с определением доли жизнеспособной ткани, зон некроза, кровоизлияний и фиброза.

- Инвазия в надкостницу и распространение в мягкие ткани, включая фасции, сосуды и нервы.

- Степень васкуляризации опухоли, активность роста и накопление контраста в жизнеспособных участках.

- Отграниченность опухоли от окружающих анатомических структур и степень деформации соседних тканей.

- Контроль динамики процесса на фоне лечения, включая оценку остаточной массы и изменений после химиотерапии.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Слабовыраженные костные деструктивные изменения без выраженного сигнала в костном мозге.

- Ранние периостальные изменения без отслойки надкостницы.

- Наличие кальцинатов в структуре опухоли без характерного сигнала.

- Чёткая дифференциация опухоли от сопутствующего воспалительного инфильтрата.

- Определение степени минерализации опухоли, что требует КТ.

- Выявление слабовыраженных метастатических очагов в костях без сопоставления с результатами сцинтиграфии или ПЭТ.

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики саркомы Юинга, потому что не позволяет точно оценить объём инфильтрации опухоли в костномозговой канал и мягкие ткани, а также не обеспечивает надёжной дифференциации опухолевой массы от сопутствующих воспалительных изменений. Саркома Юинга представляет собой высокозлокачественную опухоль, преимущественно поражающую диафиз длинных трубчатых костей с агрессивным ростом в костную и мягкотканевую структуру. Базовым диагностическим исследованием является магнитно-резонансная томография с динамическим контрастированием. Однако КТ выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики саркомы Юинга, потому что не позволяет точно оценить объём инфильтрации опухоли в костномозговой канал и мягкие ткани, а также не обеспечивает надёжной дифференциации опухолевой массы от сопутствующих воспалительных изменений. Саркома Юинга представляет собой высокозлокачественную опухоль, преимущественно поражающую диафиз длинных трубчатых костей с агрессивным ростом в костную и мягкотканевую структуру. Базовым диагностическим исследованием является магнитно-резонансная томография с динамическим контрастированием. Однако КТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется очаг остеолитической деструкции кости с размытыми контурами, часто сопровождающийся тонкостенными участками разрушения кортикального слоя.

В режиме сканирования костных структур визуализируются слоистые или «луковичные» периостальные наслоения, характерные для саркомы Юинга.

В артериальной фазе контрастирования выявляется неравномерное накопление контраста в мягкотканевом компоненте опухоли, особенно при активном росте.

В венозной фазе фиксируется сохраняющаяся гиперваскулярность жизнеспособной опухолевой ткани.

В высокоразрешающем режиме чётко определяются границы костной деструкции, участки обызвествления и деформация структуры кости.

В режиме трёхмерной реконструкции уточняется соотношение опухоли с соседними структурами, включая суставы, сосуды и нервы.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Характер костного поражения с детализацией степени остеолиза и деформации.

- Структура надкостничных реакций, включая слоистые образования и «спикулы».

- Наличие участков кальцификации и костного ремоделирования.

- Протяжённость разрушения кортикального слоя и выход опухоли за его пределы.

- Плотность мягкотканевого компонента и его связь с соседними структурами.

- Оценка объёма опухоли при планировании оперативного вмешательства.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Клеточные участки инфильтрации костного мозга без явных остеолитических изменений.

- Точная граница жизнеспособной опухоли без сопоставления с контрастом или МРТ.

- Дифференциация опухоли от воспалительных или посттравматических изменений.

- Оценка динамики васкуляризации опухоли без применения КТ-перфузии.

- Выявление ранних мягкотканевых изменений без выраженного уплотнения.

- Контроль остаточной опухоли после лечения без высокочувствительных режимов.

Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики саркомы Юинга, потому что не позволяет визуализировать внутрикостное распространение опухоли и её связь с костномозговым каналом, а также не обеспечивает точной оценки костных изменений и надкостничных реакций.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Характер костной деструкции |

Выявляется остеолиз с деформацией кортикального слоя |

Отражается инфильтрация костного мозга и нарушение структуры |

Не оценивается полноценно, фиксируется выход за пределы кости |

|

Структура надкостничных реакций |

Определяются слоистые наслоения и "спикулы" |

Отмечается отслоение надкостницы и инфильтрация тканей |

Отдельно не визуализируется |

|

Структура мягкотканевого компонента |

Визуализируется плотность опухолевой массы и её связь с тканями |

Детально оценивается внутренняя неоднородность, зоны некроза и кровоизлияния |

Фиксируется смешанная эхогенность и степень деформации мышц |

|

Степень васкуляризации опухоли |

Косвенно оценивается при контрастировании |

Интенсивное накопление контраста отражает активный рост |

Усиление кровотока определяется при допплерографии |

|

Наличие некротических и кровоизлияний участков |

Ограниченно видны при плотностных изменениях |

Точно определяются по неоднородности сигнала на Т2 |

Фиксируются зоны анэхогенности в структуре опухоли |

|

Инвазия в прилежащие мягкие ткани |

Выявляется при распространении за пределы кости |

Чётко определяется степень инфильтрации мышц и фасций |

Оценивается нарушение структуры окружающих тканей |

|

Протяжённость опухоли |

Оценивается по костным изменениям и мягкотканевому компоненту |

Подробно уточняется распространение по костному мозгу и мягким тканям |

Частично визуализируется при поверхностной локализации опухоли |

|

Наличие кальцификатов или обызвествлений |

Видны зоны обызвествления внутри опухоли |

Кальцификаты определяются плохо, требуется сопоставление с КТ |

Фиксируются плотные включения в структуре опухоли при серошкальном режиме |

|

Отличие опухоли от воспалительных процессов |

Косвенно оценивается по плотности тканей и характеру деструкции |

Уточняется по васкуляризации, структуре и распространению инфильтрации |

Трудно дифференцировать без дополнительных методов |

|

Лучевая нагрузка |

Присутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 минут |

30–40 минут |

10–15 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Слонимская Е.М. Факторы прогноза у больных саркомой Юинга. Дисс. канд. М. 1986.

- Трапезников Н.Н., Тупицын Н.Н. и др. Иммунопатогенетические аспекты саркомы Юинга. Вестн. Онкол. науч. центра РАМН. 1998. -№1.-С. 41-50.

- Семенова, А.И. Саркома Юинга: характеристика заболевания, особенности диагностики, лечебная тактика / А.И. Семенова // Практическая онкология. - 2010. - Т. 11, № 1. - 45 с.

- Соловьев Ю.Н. Саркома Юинга // Вопр. Онкологии. 2002. -Т.48, № 1. - С.7-16.

- Буланов, Д.В. Злокачественные мелко круглоклеточные опухоли семейства Саркомы Юинга: современные представления о гистогенезе, иммуногистохимических и молекулярно-генетических маркерах / Д.В. Буланов // Молекулярная медицина. - 2013. - №1. - С.12-15.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ