МРТ, КТ, УЗИ в диагностике сердечной недостаточности

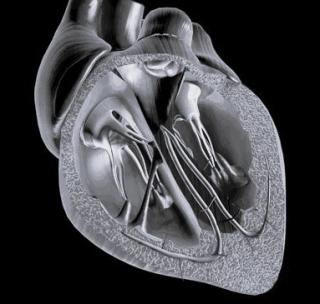

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях визуализируется утолщение или истончение миокарда, соответствующее зоне гипертрофии или фиброза.

На Т2-взвешенных изображениях определяется гиперинтенсивный сигнал в зоне отёка миокарда при остром декомпенсированном процессе.

На изображениях с подавлением сигнала от воды фиксируются области повышенной интенсивности, соответствующие интерстициальному отёку.

В режиме с подавлением сигнала от жира визуализируется структура миокарда с акцентом на наличие внутримышечных инфильтратов.

В режиме отсроченного контрастного усиления регистрируются участки фиброза или постишемических изменений, типичные для хронической сердечной недостаточности.

В динамическом режиме фиксируется нарушение глобальной и регионарной сократимости желудочков, уменьшение фракции выброса и дилатация полостей.

В режиме ангиографии возможно отображение сужения или дилатации крупных сосудов, включая аорту и лёгочную артерию.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Фракция выброса, объём полостей и степень дилатации желудочков оцениваются с высокой точностью.

- Глубина и распространённость фиброза миокарда определяются по данным отсроченного контрастирования.

- Толщина стенки миокарда и выраженность гипертрофии или истончения фиксируются в мультипланарных проекциях.

- Состояние клапанного аппарата и перикарда анализируется одновременно.

- Метод не связан с лучевой нагрузкой и подходит для повторной оценки динамики состояния.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Аритмии и тахикардия могут снижать точность визуализации кинетики миокарда.

- Слабовыраженные зоны ишемии или субэндокардиального фиброза требуют специализированных режимов.

- Металлические импланты, кардиостимуляторы и нарушения ритма ограничивают возможность проведения исследования.

- Длительное время сканирования затрудняет обследование у тяжёлых и нестабильных пациентов.

- Контрастное усиление невозможно при выраженной почечной недостаточности.

- МРТ требует высокой степени кооперации пациента, особенно при дыхательных задержках.

Компьютерная томография при сердечной недостаточности не является основным методом диагностики, хотя исследование позволяет визуализировать расширение камер сердца и выявить признаки ишемии и фиброза, МСКТ не даёт точной оценки функции миокарда, фракции выброса и не позволяет адекватно оценить сосудистую патологию. Сканирование выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется расширение камер сердца и утолщение стенок при гипертрофии миокарда.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются признаки дилатации желудочков и предсердий.

В артериальной фазе контрастирования отображается просвет коронарных артерий с возможными стенозами или кальцинозом.

В венозной фазе выявляется задержка контрастного вещества в расширенных полостях, особенно в правых отделах.

В режиме высокоразрешающего сканирования уточняются размеры и толщина стенки миокарда.

В реконструкции возможно оценить анатомические аномалии клапанов и крупных сосудов, особенно при врождённых пороках.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размеры полостей сердца и степень их дилатации определяются количественно.

- Толщина стенок желудочков и наличие кальцинатов в миокарде уточняются с высокой точностью.

- Плотность миокарда в динамике контрастирования отражает зоны ишемии или фиброза.

- Проходимость коронарных артерий оценивается в рамках КТ-коронарографии.

- Метод применим при исключении ТЭЛА и других жизнеугрожающих состояний.

- Состояние лёгочных сосудов и паренхимы фиксируется при сопутствующей лёгочной гипертензии.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Функциональная оценка миокарда ограничена в покое и требует специальных алгоритмов.

- Малые участки фиброза и субэндокардиальные изменения недостаточно визуализируются без МРТ.

- Контрастные препараты противопоказаны при выраженной почечной недостаточности.

- При наличии тахиаритмии или мерцания предсердий возможно снижение качества синхронизации.

- Лучевая нагрузка ограничивает применение метода у молодых пациентов и при частом контроле.

- Не удаётся объективно оценить степень клапанной регургитации.

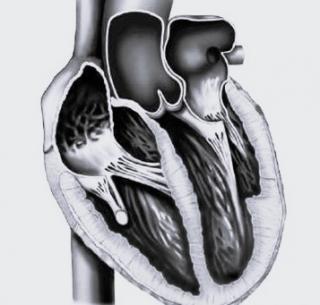

Ультразвуковое исследование при сердечной недостаточности не является основным методом диагностики, но позволяет оценить дилатацию полостей сердца, гипокинезию и степень клапанных регургитаций, но не даёт полноценной информации о состоянии миокарда и не позволяет точно выявить фиброз или ишемию, что является необходимым для полноценной диагностики и лечения заболевания. УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме визуализируется расширение полостей сердца и утолщение или истончение миокарда.

В серошкальной визуализации фиксируется снижение амплитуды движения стенок при гипокинезии.

В допплеровском режиме определяется снижение скорости кровотока через клапаны и увеличение давления наполнения желудочков.

В режиме цветового допплера отображаются зоны регургитации, турбулентного потока и изменения потока в лёгочной артерии.

В М-режиме измеряется фракция выброса, ударный объём и степень сокращения.

При наличии выпота в перикарде определяется анатомическая деформация и диастолическое сдавление.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Фракция выброса, ударный и конечный диастолический объёмы оцениваются в реальном времени.

- Толщина миокарда и выраженность гипертрофии или дилатации фиксируются с высокой точностью.

- Степень клапанных регургитаций определяется количественно.

- Динамика сердечной деятельности отслеживается при нагрузочных пробах.

- Метод доступен, безопасен и широко применим в амбулаторной и стационарной практике.

- Применяется для первичной диагностики, контроля терапии и прогнозирования риска осложнений.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Глубокие участки стенок сердца плохо визуализируются при ожирении или эмфиземе.

- Дифференциация фиброза от ишемии невозможна без контрастного МРТ.

- Невозможно точно определить анатомические особенности коронарных артерий.

- Низкое акустическое окно ограничивает точность при деформациях грудной клетки.

- Метод уступает МРТ и КТ в анатомической детализации и оценке тканей миокарда.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи, визуализация плотности тканей и сосудов |

Магнитное поле и радиоволны, многорежимная визуализация сердца и сосудов |

Ультразвук, визуализация движущихся структур сердца в реальном времени |

|

Анатомия миокарда |

Визуализируются утолщение или дилатация стенок желудочков |

Определяется утолщение или истончение миокарда, зоны фиброза |

Фиксируется утолщение или истончение стенок, гипокинезия |

|

Ишемия, отёк и фиброз |

Плотность миокарда отражает зоны ишемии; отёк не визуализируется без спецрежимов |

Т2-гиперинтенсивность при отёке, отсроченное контрастирование при фиброзе |

Дифференциация фиброза невозможна; отёк — только косвенно (выпот) |

|

Функция и фракция выброса |

Требует специальных алгоритмов, ограничена при аритмии |

Cine-режим даёт точную оценку фракции выброса и кинетики |

Фракция выброса, объёмы и кинетика оцениваются в реальном времени |

|

Объёмы и размеры полостей сердца |

Камеры сердца и их расширение визуализируются количественно |

Дилатация полостей, объёмы и перегрузка фиксируются в мультипланарной проекции |

Расширение полостей определяется с высокой точностью, в том числе диастолические объёмы |

|

Клапаны и перикард |

Возможна косвенная визуализация при реконструкции |

Оценивается состояние клапанного аппарата и перикарда |

Оценивается функция и анатомия клапанов, регургитация и выпот |

|

Коронарные артерии и сосуды |

Просвет, стенозы, кальцинаты — в артериальной фазе КТ-коронарографии |

Ангиография отображает аорту и лёгочную артерию, не коронарные артерии |

Анатомия коронарных артерий не оценивается |

|

Контрастное усиление |

В артериях и миокарде фиксируются ишемия, фиброз, сосудистые аномалии |

Отсроченное накопление в фиброзе и постишемических изменениях |

Контраст не используется; оцениваются турбулентные потоки по цветному допплеру |

|

Перфузия и кровоток |

Оценивается задержка контраста в венозной фазе при застое |

Интерстициальный отёк и гипоперфузия видны в режиме подавления воды и жира |

Нарушения кровотока фиксируются допплером, особенно в клапанах и ЛА |

|

Динамическое наблюдение и стресс-режимы |

Применяется редко, ограничено при нагрузке |

Кинематография возможна с оценкой в покое и при стимуляции |

Нагрузочные пробы позволяют оценить динамику сердечной деятельности |

|

Ограничения метода |

Лучевая нагрузка, ограниченная функциональная оценка, снижение точности при тахиаритмии |

Зависимость от кооперации, длительность, невозможность при имплантах и тахиаритмии |

Плохая визуализация при эмфиземе, ожирении, ограниченное окно и детализация |

|

Продолжительность исследования |

5–10 минут |

30–60 минут |

10–15 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Алмазов В.А. Трудности и ошибки диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы / В.А. Алмазов, JI.B. Чирейкин. Л.: Медицина, 1985. - 286 с.

- Мареев В.Ю. Лечение сердечной недостаточности: инотропная стимуляция или разгрузка сердца? (Сообщение 1) / В.Ю. Мареев // Кардиология. 1993. - №12. - С. 6-14.

- Крыжановский В.А. Диагностика и лечение сердечной недостаточности // «Знание-М». 1998. - С. 63-65.

- Лечение сердечной недостаточности./ Рекомендации рабочей группы по изучению сердечной недостаточности европейского общества кардиологов.// Русский медицинский журнал (приложение) октябрь 1997.

- Национальные рекомендации по диагностике и лечению ХСН. Сердечная недостаточность 2003; т.4, №6,276-297.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ