МРТ, КТ, УЗИ в диагностике склеродермии

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

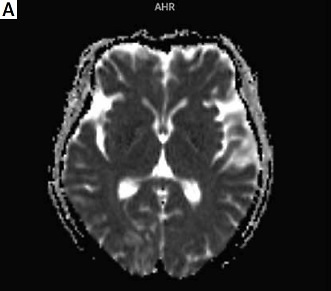

На Т1-взвешенных изображениях определяется снижение интенсивности сигнала от подкожной клетчатки и мышц, что отражает их уплотнение и фиброз.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируется гиперинтенсивный сигнал в области синовиальных оболочек, фасций и сухожилий, соответствующий отёку и воспалению в ранней фазе.

В режиме с подавлением сигнала от жира выявляется утолщение фасций и увеличение объёма подкожных структур с признаками воспалительной инфильтрации.

В режиме с подавлением сигнала от воды подчёркивается выраженная неоднородность сигнала от соединительнотканных структур.

После введения контрастного вещества определяется усиление сигнала от воспалённых участков фасциальных и периваскулярных тканей, что указывает на активный процесс.

При поражении суставов и теносиновиальных оболочек фиксируются признаки синовита, тендинита и отёка костного мозга.

При системной форме может оцениваться вовлечение органов грудной клетки или сердца при подозрении на интерстициальный фиброз или миокардит.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Структурные изменения в мягких тканях, включая фасции, мышцы и подкожную клетчатку.

- Толщина фасций и степень воспалительной инфильтрации в местах их утолщения.

- Состояние суставов и периартикулярных тканей при ревматоидноподобном течении.

- Наличие воспаления в сухожилиях и оболочках сухожилий на ранних стадиях.

- Контрастное усиление очагов воспаления позволяет судить об активности аутоиммунного процесса.

- Оценка вовлечения внутренних органов (лёгкие, сердце) при системной форме заболевания.

- Дифференциация между активным воспалением и хроническим фиброзом.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ограниченность метода в оценке раннего кальциноза мягких тканей.

- Сложность дифференциации плотного фиброза от неактивного отёка без контрастирования.

- Недостаточная чувствительность при изучении поверхностных слоёв кожи.

- Затруднения при визуализации лёгочной паренхимы без специализированных протоколов.

- Ограничения в визуализации сосудистых нарушений на периферии.

- Невозможность одновременной оценки кальцификатов и сосудистой минерализации.

- Ограниченность в оценке динамики поражений без предварительных данных и клинической информации.

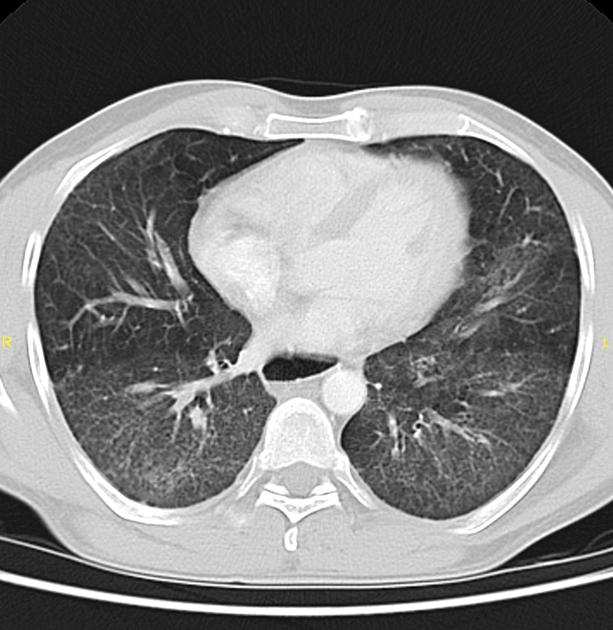

КТ не является базовым исследованием для диагностики склеродермии, потому что позволяет выявить лишь поздние изменения в виде кальцинатов, интерстициального фиброза лёгких или деформаций костей, но не даёт данных об активности воспалительного процесса в мягких тканях и фасциях, что важно для диагностики ранних стадий заболевания. Склеродермия представляет собой системное аутоиммунное заболевание с поражением кожи, фасций и внутренних органов. В диагностике основное значение имеет магнитно-резонансная томография. КТ выявляет следующие анатомические признаки:

КТ не является базовым исследованием для диагностики склеродермии, потому что позволяет выявить лишь поздние изменения в виде кальцинатов, интерстициального фиброза лёгких или деформаций костей, но не даёт данных об активности воспалительного процесса в мягких тканях и фасциях, что важно для диагностики ранних стадий заболевания. Склеродермия представляет собой системное аутоиммунное заболевание с поражением кожи, фасций и внутренних органов. В диагностике основное значение имеет магнитно-резонансная томография. КТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется кальциноз мягких тканей, особенно в области суставов и по ходу фасций.

В режиме сканирования мягких тканей выявляется уплотнение подкожной клетчатки и наличие фиброзных включений.

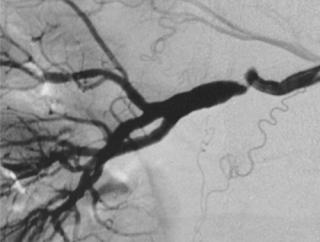

В режиме с контрастированием визуализируется уменьшение просвета сосудов и признаки васкулита при системной форме.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур могут обнаруживаться остеолиз, костные эрозии и подвывихи при выраженном поражении суставов.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Объём кальцинатов в мягких тканях, особенно в области кистей и стоп.

- Структурные изменения в лёгких при интерстициальном фиброзе (сетчатый рисунок, участки матового стекла).

- Форма и структура сосудов при подозрении на кальциноз или тромбоз.

- Оценка выраженности костных эрозий и остеолиза в малых суставах.

- Возможность выявления сужения пищевода при вовлечении органов желудочно-кишечного тракта.

- Обнаружение плеврального фиброза и расширения бронхов при системном поражении.

- Точная локализация и объём поражений при сопутствующих заболеваниях.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможность оценки воспалительной активности мягких тканей без контрастирования.

- Ограниченная чувствительность к изменениям в фасциях и сухожилиях.

- Недостаточная визуализация синовиальных оболочек и внутрисуставных структур.

- Снижение информативности при оценке степени васкуляризации и активности воспаления.

- Невозможность оценки выраженности отёка или активности воспалительного процесса в динамике.

- Ограниченность в оценке глубоких органов без дополнительной клинической информации.

УЗИ не является базовым исследованием для диагностики склеродермии, потому что ограничено в оценке глубоких структур, не позволяет точно отличить активное воспаление от фиброза при системном поражении внутренних органов, а также не даёт полной картины вовлечения сердца, лёгких или желудочно-кишечного тракта. Оданко УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

УЗИ не является базовым исследованием для диагностики склеродермии, потому что ограничено в оценке глубоких структур, не позволяет точно отличить активное воспаление от фиброза при системном поражении внутренних органов, а также не даёт полной картины вовлечения сердца, лёгких или желудочно-кишечного тракта. Оданко УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме серошкальной визуализации определяется утолщение и повышенная эхогенность кожи и подкожной клетчатки.

Фиксируется уменьшение подвижности кожи относительно подлежащих структур, что отражает фиброз и сращения.

Выявляются гипоэхогенные зоны в области фасций и сухожилий, соответствующие воспалению.

В режиме допплерографии визуализируется сниженная или отсутствующая перфузия в зонах выраженного фиброза.

Могут наблюдаться изменения суставной капсулы и признаки синовита при поражении суставов.

При наличии кальцинатов визуализируются гиперэхогенные участки с акустической тенью.

Визуализация сосудов может указывать на сужение или облитерацию малых артерий.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина кожи и подкожной клетчатки с оценкой степени фиброза.

- Состояние фасциальных структур и их подвижность относительно окружающих тканей.

- Признаки воспаления в сухожилиях, связках и малых суставах.

- Возможность оценки степени васкуляризации с применением допплерографии.

- Контроль за динамикой изменений на фоне терапии.

- Выявление кальцинатов в поверхностных слоях мягких тканей.

- Оценка вовлечения мягких тканей стоп и кистей при диффузной форме склеродермии.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Сложности в дифференциации между фиброзом и воспалением без допплерографии.

- Ограничения при визуализации глубоких структур (миокард, лёгкие, ЖКТ).

- Зависимость качества изображения от анатомических особенностей пациента.

- Ограниченность в оценке тяжёлых деформаций суставов.

- Невозможность полной оценки состояния фасций при глубоком расположении.

- Снижение точности при диффузной форме с обширным поражением.

- Отсутствие визуализации структурных изменений лёгких и внутренних органов.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи, визуализация плотных структур и кальцинатов |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация мягких тканей, сосудов, фасций |

Ультразвук, визуализация кожи, подкожной клетчатки и сосудов в реальном времени |

|

Визуализация фиброза и уплотнений |

Хорошая — уплотнение подкожной клетчатки и фасций |

Высокая — визуализация фиброза, утолщения фасций, воспаления |

Высокая — утолщение кожи и гипоэхогенность фасций |

|

Выявление кальцинатов |

Отличная — точная локализация и объём |

Ограничена — плохо различимы кальцификаты |

Надёжна в поверхностных слоях — гиперэхогенные с тенью |

|

Оценка воспаления и отёка |

Возможна только при контрастировании |

Высокая — отёк, инфильтрация, активность воспаления |

Допплер позволяет оценить васкуляризацию и активность |

|

Оценка суставов и сухожилий |

Видны костные эрозии и подвывихи при поражении |

Признаки тендинита, синовита, отёк костного мозга |

Визуализация синовита, гипоэхогенность оболочек, снижение подвижности |

|

Визуализация внутренних органов |

Интерстициальный фиброз, пищевод, бронхоэктазы |

При системной форме — лёгкие, сердце, плевра |

Не визуализируются — ограничено внешними структурами |

|

Дифференциация активного и хронического процесса |

Ограничена — не различаются воспаление и фиброз |

Чётко различается по контрасту и диффузии |

Возможно при допплере, но ограниченно |

|

Контроль динамики |

Ограничен из-за лучевой нагрузки |

Высокая — без облучения, оценка активности |

Эффективен — удобен при терапии, безопасен |

|

Визуализация сосудистых нарушений |

Сужения и кальцификация сосудов при системной форме |

Периваскулярное воспаление и фиброз |

Допплер — снижение или отсутствие перфузии, стеноз |

|

Ограничения при поверхностных слоях |

Недостаточная визуализация кожи и фасций |

Ограничена оценка кожи, низкая чувствительность при поверхностных изменениях |

Высокая зависимость от анатомии и технических условий |

|

Возможность визуализации миокарда и лёгких |

Да, при системной форме — интерстициальный фиброз |

Да, миокардит, плевра, лёгочная ткань при специфических режимах |

Нет — невозможна оценка глубоких органов |

|

Лучевая нагрузка |

Высокая — 5–7 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 мин |

30–60 мин |

10–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Гурский, Г.Э. Современные представления о склеродермии / Г.Э. Гурский, B.А. Гребенников, В.В. Хоронько // Клин. дерм. и вен. - 2012. - Т. 10, №2. -C. 4-10.

- Кельцев В.А. Склеродермия. Самара.- 1995.- 91 С.

- Попик Г.С., Рябова Т.В., Мартыновец Л.В., Колесникова Т.В. Физические факторы в патогенетической терапии детей, больных склеродермией. // Вопросы физиотерапии и курортологии.- 1990.- №4.- С. 46-48.

- Гусева Н.Г. Системная склеродермия и склеродермическая группа болезней. // Русский медицинский журнал. 2000. - Т.8.- № 9. - С. 383-387.

- Салихов, И.Г. Патогенетическая терапия склеродермии / И.Г. Салихов, P.A. Бодрова, Л.E. Зиганшина // Казанский медицинский журнал. - 2003. Том 82, № 5. - С. 406-409.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ