МРТ, КТ, УЗИ в диагностике туберкулеза почек

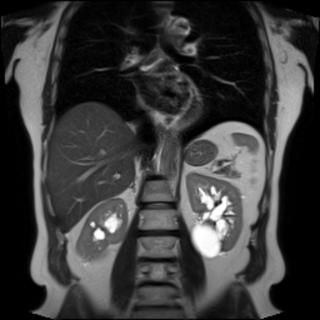

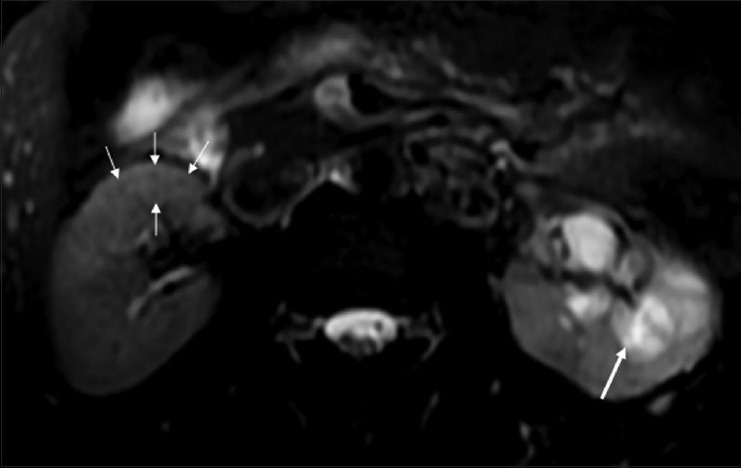

Магнитно-резонансная томография при туберкулезе почек выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при туберкулезе почек выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях определяется участки сниженного сигнала в паренхиме почек, соответствующие зонам казеозного некроза и фиброзных изменений с деформацией структуры органов.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируются гиперинтенсивные участки, отражающие воспаление, казеозные массы и начальное формирование полостей.

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркивается неоднородность структуры почечной паренхимы, что свидетельствует о наличии множественных очагов некротических изменений.

В режиме с подавлением сигнала от воды фиксируются локальные зоны повышения сигнала, соответствующие отёку, воспалению и начальным абсцедирующим процессам.

В режиме динамического контрастного усиления определяется неравномерное накопление контраста с зонами отсутствия перфузии в участках казеозного распада.

В режиме трёхмерной реконструкции визуализируется деформация почек, утолщение стенок чашечно-лоханочной системы и формирование полостных образований.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Структура почечной паренхимы с выявлением казеозных масс, зон некроза и участков воспаления.

- Толщина и структура стенок чашечно-лоханочной системы при их деформации, утолщении и фиброзных изменениях.

- Наличие внутрипочечных полостей и свищей, сформированных в результате казеозного распада тканей.

- Степень воспалительных изменений окружающей паранефральной клетчатки и вовлечение соседних структур.

- Особенности кровоснабжения почек с определением зон утраты перфузии в областях некроза.

- Наличие паранефральных инфильтратов, абсцессов и признаков начального формирования наружных свищей.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Начальные стадии туберкулёзного процесса без выраженных структурных изменений в ткани почек.

- Тонкие внутрипочечные свищи при слабовыраженном сигнале от некротических масс.

- Точное разграничение между активным воспалением и рубцовыми изменениями без проведения динамического контрастирования.

- Малые участки кальцинации в очагах некроза без специфических режимов визуализации.

- Структура тонких рубцовых стяжек в чашечно-лоханочной системе без выраженной деформации просвета.

- Определение степени функционального снижения почек без дополнительных нефрологических исследований.

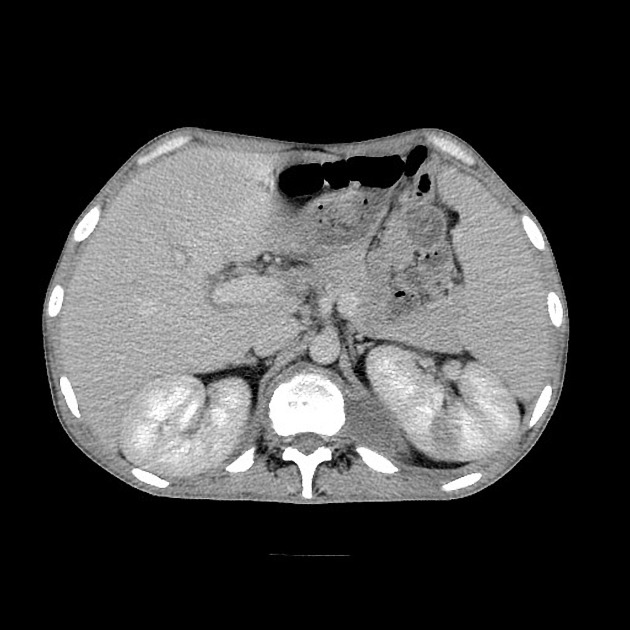

КТ выявляет следующие анатомические признаки:

КТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется неоднородность паренхимы с наличием зон пониженной плотности, кальцинатов и признаков деструкции тканей.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются участки казеозного распада, абсцессы и зоны выраженной воспалительной инфильтрации.

В артериальной фазе контрастирования фиксируется снижение перфузии в поражённых участках с возможным выявлением аваскулярных зон.

В венозной фазе определяется замедленное и неравномерное выведение контраста из поражённых участков почек.

В высокоразрешающем режиме выявляются кальцификаты в паренхиме, стенках чашечно-лоханочной системы и свищевых ходах.

В режиме трёхмерной реконструкции уточняется анатомическое распределение очагов деструкции, деформация лоханки и нарушение конфигурации почек.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Структура паренхимы с выявлением зон некроза, каверн, казеозных масс и кальцификаций.

- Толщина и деформация стенок чашечно-лоханочной системы при хроническом туберкулёзном процессе.

- Размеры и расположение внутрипочечных полостей и свищей.

- Степень перфузионных нарушений с выявлением зон утраты кровоснабжения.

- Наличие кальцинатов в различных отделах почек и паранефральной области.

- Изменение контуров почек при прогрессировании процесса и вовлечении окружающих тканей.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Малые внутрипочечные свищи и микрокаверны без выраженного изменения плотности.

- Ранние стадии воспалительных изменений без наличия некротических участков.

- Точное различие между активным воспалением и рубцовыми изменениями без контрастного усиления.

- Функциональная активность паренхимы без сопоставления с данными динамических исследований.

- Малые кальцинаты в тканях без применения режимов тонкого среза.

- Разграничение воспалительного инфильтрата от начальных стадий опухолевого процесса без дополнительных исследований.

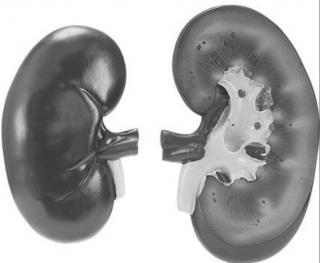

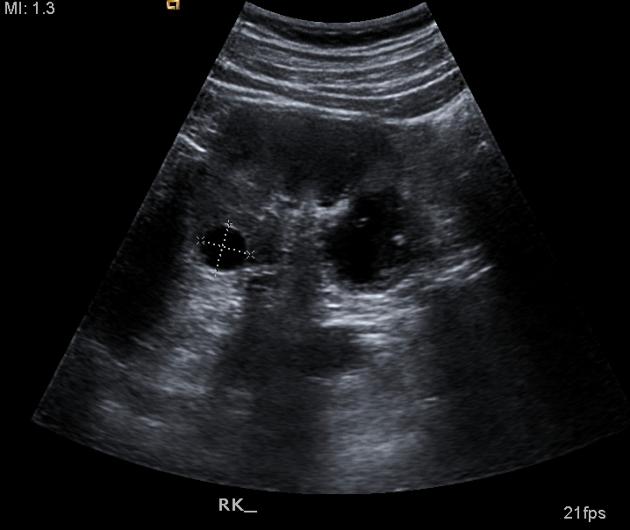

Ультразвуковое исследование не является базовым исследованием для диагностики туберкулёза почек, потому что с его помощью невозможно точно визуализировать малые свищевые ходы, начальные стадии казеозного некроза и зоны утраты перфузии в глубинных отделах почек, а также отсутствует возможность надёжного различия между активным воспалением и фиброзом. Туберкулёз почек представляет собой хроническое специфическое воспалительное поражение с формированием очагов некроза, полостей распада и деформацией чашечно-лоханочной системы. Базовыми диагностическими исследованиями являются магнитно-резонансная и компьютерная томография, поскольку они обеспечивают высокую точность визуализации структурных изменений, некроза, кальцинатов и сосудистых нарушений. УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование не является базовым исследованием для диагностики туберкулёза почек, потому что с его помощью невозможно точно визуализировать малые свищевые ходы, начальные стадии казеозного некроза и зоны утраты перфузии в глубинных отделах почек, а также отсутствует возможность надёжного различия между активным воспалением и фиброзом. Туберкулёз почек представляет собой хроническое специфическое воспалительное поражение с формированием очагов некроза, полостей распада и деформацией чашечно-лоханочной системы. Базовыми диагностическими исследованиями являются магнитно-резонансная и компьютерная томография, поскольку они обеспечивают высокую точность визуализации структурных изменений, некроза, кальцинатов и сосудистых нарушений. УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме определяется неоднородность почечной паренхимы с чередованием гипоэхогенных участков казеозного распада и гиперэхогенных зон кальцинатов.

В серошкальном режиме визуализируются деформации чашечно-лоханочной системы, расширение чашечек и нарушение нормальной архитектуры почек.

В динамическом режиме фиксируется ограничение подвижности почек при дыхательных движениях за счёт воспалительных изменений.

В режиме цветового допплеровского картирования определяется снижение кровоснабжения поражённых участков почек.

В энергетическом допплеровском режиме выявляется обеднение сосудистого рисунка в зонах некротических изменений.

В В-режиме возможно выявление крупных каверн, полостей распада и паранефральных абсцессов при тяжёлых формах заболевания.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Структура паренхимы с определением зон некроза, каверн и кальцинатов.

- Степень деформации чашечно-лоханочной системы и нарушение нормального оттока мочи.

- Особенности кровоснабжения в области воспалительных и некротических изменений.

- Наличие паранефральных абсцессов и инфильтратов при осложнённом течении процесса.

- Динамические изменения структуры почек при дыхательных движениях.

- Обнаружение свищевых ходов при наличии паранефральных полостей и вовлечении окружающих тканей.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Малые каверны и тонкие свищевые ходы без выраженного изменения эхогенности.

- Ранние стадии казеозного некроза при отсутствии деформации структуры почек.

- Детализация кальцинатов при их небольшом размере или глубоком расположении.

- Различие между активным воспалением и фиброзными изменениями без дополнительных исследований.

- Тонкие изменения кровоснабжения без выраженного снижения сосудистого сигнала.

- Структура глубокорасположенных полостей без формирования крупных абсцессов.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи, визуализация плотности тканей, структурных нарушений и кальцинатов |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация некротических изменений, деформаций и воспаления без ионизации |

Ультразвуковые волны, визуализация структуры паренхимы, кровотока и крупных полостных образований |

|

Чувствительность к некротическим изменениям |

Высокая — визуализируются зоны низкой плотности, казеозный распад, абсцессы |

Высокая — выявляются гипоинтенсивные и гиперинтенсивные участки некроза и воспаления |

Средняя — определяется чередование гипоэхогенных и гиперэхогенных зон при выраженных изменениях |

|

Чувствительность к деформации чашечно-лоханочной системы |

Высокая — фиксируются деформации, утолщение стенок, нарушение конфигурации |

Высокая — определяется утолщение стенок, изменение просвета и деформация |

Высокая — визуализируется расширение чашечек, нарушение архитектуры лоханки |

|

Выявление свищей и полостей |

Ограниченная — визуализируются крупные каверны и полости, тонкие свищи трудно определить |

Высокая — выявляются внутрипочечные полости и свищевые ходы с хорошей детализацией |

Ограниченная — фиксируются только крупные полости и абсцессы при тяжёлом течении |

|

Выявление кальцинатов |

Высокая — хорошо выявляются кальцинаты в ткани почек и паранефральной области |

Умеренная — малые кальцинаты визуализируются плохо без специальных режимов |

Умеренная — определяются крупные кальцинаты при выраженной эхогенности |

|

Визуализация кровоснабжения |

Ограниченная — фиксируются нарушения перфузии только при выраженных изменениях |

Высокая — определяется снижение или отсутствие перфузии в некротизированных участках |

Высокая — выявляется снижение кровотока в поражённых зонах при допплерографии |

|

Дифференциация активного воспаления и фиброза |

Ограниченная — различие возможно только при выраженных плотностных изменениях |

Высокая — по характеру сигнала и накоплению контраста возможно различение стадий процесса |

Ограниченная — требует сопоставления данных эхографии и клинических признаков |

|

Оценка паранефральных изменений |

Хорошая — выявляются паранефральные абсцессы и инфильтраты |

Высокая — визуализируются паранефральные инфильтраты, абсцессы и свищевые образования |

Высокая — фиксируются паранефральные абсцессы при благоприятных акустических условиях |

|

Контрастное усиление |

Позволяет выявить снижение перфузии в некротизированных участках и обострение воспаления |

Обеспечивает детальное отображение зон отсутствия перфузии и активного воспаления |

Не используется в стандартной методике, возможна только оценка кровотока допплерографией |

|

Лучевая нагрузка |

Высокая — 5–7 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 мин |

30–60 мин |

10–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Кацыф А. М. К диагностике туберкулеза почек И Современные вопросы туберкулёза: Сб. резюме.,- Кишенёв,- 1975, С. 117-1 20.

- Мхендэе Г. П. Выявление туберкулёза почек в амбулаторных условиях // Эпидемиология, диагностика, клиника и лечение туберкулёза: науч.- практ. конф.,- Тбилиси, -1980,- С.75-76.

- Ткачук В. Н. Современные аспекты диагностики туберкулёза почек // VII Всероссийский съезд урологов: Тез. докл., Су здаль,-1982,-С.З15-325.

- Довлатян А.А. Лечение туберкулеза почек и мочевых путей (лекция) // Проблемы туберкулеза. 1993. - № 5. с. 26-30.

- Камышан И.С. Оценка современных методов диагностики туберкулёза почек // Урология. 2006. - № 4. - С. 57-61.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ