МРТ в диагностике оптического нейромиелита

МРТ при оптическом нейромиелите выявляет следующие анатомические признаки:

МРТ при оптическом нейромиелите выявляет следующие анатомические признаки:

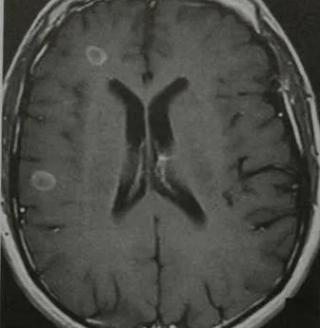

В режиме Т2-взвешенной томографии определяется гиперинтенсивный сигнал вдоль зрительных нервов, особенно в заднем отрезке и в области перекреста, что отражает воспалительную демиелинизацию.

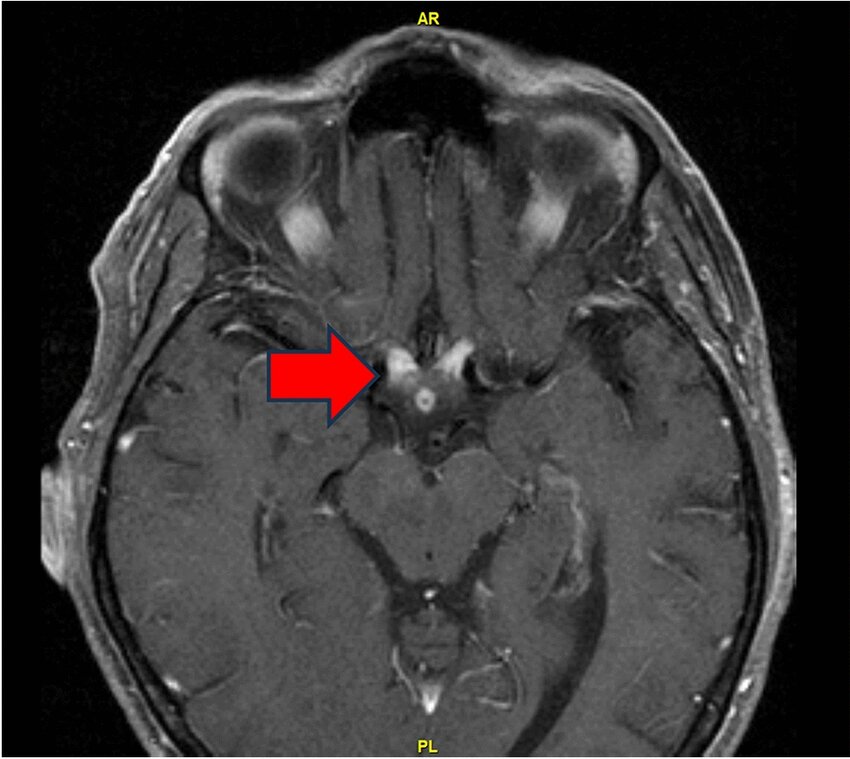

В режиме Т1-взвешенной томографии с контрастированием визуализируется накопление контрастного вещества в зрительных нервах и продольных участках спинного мозга, что указывает на нарушение гематоэнцефалического барьера и активность воспаления.

В режиме Т2-взвешенной томографии с подавлением сигнала от жира определяется участок повышенного сигнала в пределах зрительного нерва, что подтверждает наличие воспалительного отёка.

В режиме томографии спинного мозга визуализируются протяжённые гиперинтенсивные очаги в продольной оси, охватывающие более трёх позвонковых сегментов, чаще на уровне грудного отдела, что является типичным аспектом при данном заболевании.

В режиме подавления сигнала от воды выявляется точная локализация патологических очагов в спинном мозге без маскирующего влияния ликвора, что даёт возможность более чёткой оценки воспаления.

Диагностические преимущества

МР-томография позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры оптического нейромиелита:

- Протяжённость воспалительных очагов в спинном мозге, что позволяет отличить оптический нейромиелит от рассеянного склероза, где очаги менее протяжённы.

- Толщина и сигнальные характеристики зрительных нервов, что даёт возможность оценить выраженность отёка и степень вовлечения в воспалительный процесс.

- Наличие и распределение контрастного усиления, что отражает степень нарушения гематоэнцефалического барьера и позволяет определить активные участки воспаления.

- Изменения в области хиазмы и зрительных трактов, что свидетельствует о распространении патологического процесса к задним отделам зрительного анализатора.

- Глубина вовлечения спинного мозга, включая центральные и периферические отделы, что даёт возможность точной оценки тяжести неврологического поражения.

Диагностические ограничения

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Начальные воспалительные изменения могут быть выражены слабо и не определяться без применения контрастного усиления, что снижает чувствительность исследования.

- Передние отрезки зрительного нерва трудны для визуализации из-за анатомических особенностей и близости к орбите.

- Оценка активности заболевания без учёта антител к аквапорину-4 невозможна, поскольку визуализируются только анатомические изменения, а не иммунологические маркеры.

- Дифференциация с другими демиелинизирующими заболеваниями требует комплексного подхода, включающего клинические и лабораторные данные.

- Функциональное состояние зрительных путей и степень их проводимости не определяется по данным МРТ, что ограничивает возможность оценки прогноза.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Симанив Т.О., Васильев А.В., Аскарова Л.Ш., Захарова М.Н. Оптиконейромиелит и заболевания спектра оптиконейромиелита. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2019;119(10‑2):35‑48.

- Оптикомиелит (болезнь Девика): случай из практики / Шишкина Е.С., Мухачева М.В. // Вятский медицинский вестник – 2019.

- Оптиконейромиелит: клиническое наблюдение / Горохова Н.Ю., Николаева Т.Я. // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия: Медицинские науки – 2018.

- Оптикомиелит (болезнь Девика): сложности дифференциальной диагностики / Мартынова О.А. // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области – 2016.

- Симанив, Т.О. Оптикомиелит и оптикомиелит-ассоциированные синдромы при демиелинизирующих заболеваниях: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.11 / Т.О. Симанив. - М., 2011. - 109 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ