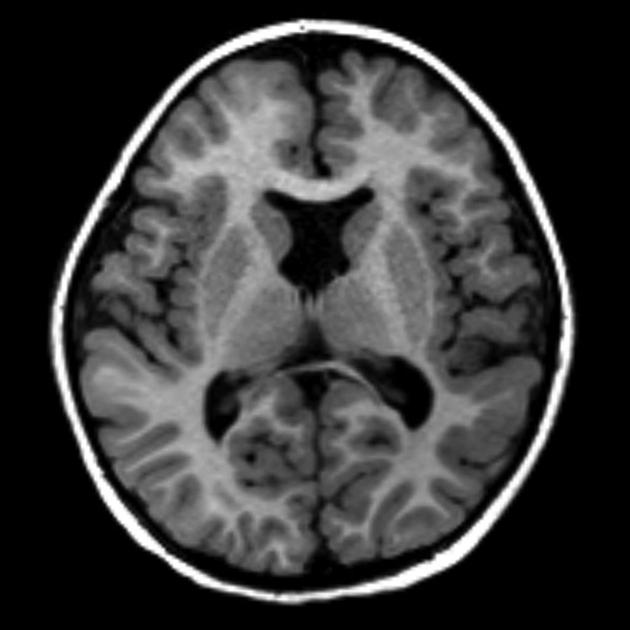

МРТ в диагностике септооптической дисплазии

МРТ при септооптической дисплазии выявляет следующие анатомические признаки:

МРТ при септооптической дисплазии выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях визуализируется отсутствие или частичная гипоплазия прозрачной перегородки, при этом межполушарная щель может расширяться в передних отделах. Зрительные нервы демонстрируют снижение толщины на всём протяжении или в области хиазмы, а гипофиз может иметь уменьшенные размеры с изменением конфигурации передней доли и низким расположением в турецком седле.

На Т2-взвешенных изображениях определяется повышенный сигнал от белого вещества перивентрикулярной зоны, что указывает на задержку миелинизации, при этом зрительные нервы и хиазма отображаются гипоинтенсивными и суженными, а область гипоталамуса сохраняет нормальный сигнал.

В режиме с подавлением жира визуализируется чёткая граница между гипофизом и окружающими тканями, при этом аденогипофиз может демонстрировать снижение сигнала, а нейрогипофиз сохраняет гиперинтенсивность в области воронки.

На диффузионно-взвешенных изображениях выявляется нормальная или слегка ограниченная диффузия в белом веществе лобных долей и зрительных трактов, что отражает нарушение нейрональных связей.

В режиме динамического контрастного усиления отмечается равномерное накопление контрастного вещества в гипофизе и хиазме, при этом зрительные нервы могут демонстрировать ослабленное накопление контраста в зависимости от степени их гипоплазии.

В ангиографическом режиме сосуды в области зрительных трактов и гипоталамо-гипофизарной системы сохраняют нормальный просвет и равномерность кровотока, при этом сосуды перивентрикулярной зоны могут демонстрировать снижение интенсивности сигнала вследствие гипоплазии прилежащих структур.

Диагностические преимущества

Магнитно-резонансная диагностика позволяет детально визуализировать следующие анатомические аспекты септооптической дисплазии в характерных режимах исследования:

- Объём и форма прозрачной перегородки определяются по степени её отсутствия или частичной гипоплазии с анализом ширины межполушарной щели и симметрии передних рогов боковых желудочков, при этом оценивается степень расширения передних отделов полушарий и изменение конфигурации лобных долей.

- Структура зрительных нервов оценивается по их толщине и протяжённости с определением степени гипоплазии на всём протяжении или в области хиазмы, при этом оценивается форма и размеры зрительного перекрёста, а зрительные тракты могут демонстрировать снижение толщины и интенсивности сигнала.

- Состояние гипофиза определяется по его размерам и конфигурации с анализом толщины и положения воронки, при этом передняя доля может быть уменьшена и демонстрировать снижение сигнала, а нейрогипофиз сохраняет нормальную гиперинтенсивность в задней части турецкого седла.

- Белое вещество перивентрикулярной зоны оценивается по степени зрелости и интенсивности сигнала с выявлением участков повышенной интенсивности, которые указывают на задержку миелинизации и нарушение нейрональных связей, при этом границы между серым и белым веществом сохраняются, но могут быть менее чёткими в лобных долях.

- Сосудистая сеть в области зрительных трактов и гипоталамо-гипофизарной системы оценивается по равномерности кровотока и диаметру сосудов.

Диагностические ограничения

Магнитно-резонансное сканирование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие анатомические аспекты септооптической дисплазии:

- Начальная степень гипоплазии прозрачной перегородки может быть плохо различима, особенно при частичном её отсутствии и сохранности тонких остатков, которые могут сливаться по сигналу с окружающими структурами.

- Слабовыраженная гипоплазия зрительных нервов и хиазмы может быть недостаточно заметной при их незначительном уменьшении толщины или при симметричном строении, которое незначительно отличается от нормы.

- Умеренное снижение размеров передней доли гипофиза может оставаться плохо дифференцируемым, особенно при сохранении нормального сигнала и отсутствии смещения воронки.

- Начальная степень задержки миелинизации белого вещества может не проявляться в виде выраженных участков повышенной интенсивности на Т2-взвешенных изображениях, особенно при её локализации в глубинных отделах лобных долей.

- Изменения в сосудистой сети могут быть минимальными и не достигать порога визуализации, особенно при отсутствии значительного снижения кровотока или явных аномалий в строении сосудов гипоталамо-гипофизарной системы.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Сенер Р. Септооптическая дисплазия, связанная с дисплазией коры головного мозга (кортико-септооптическая дисплазия). 1996;23(4):245-7.

- Баркович А., Фрам Э., Норман Д. Септооптическая дисплазия: МРТ-визуализация. Радиология. 1989;171(1):189-92.

- Уэбб Э. и Даттани М. Септооптическая дисплазия. 2010;18(4):393-7.

- Ганау М., Юэ С., Сирмос Н., Мелони М., Джаямохан Дж. (2019). «Нейроофтальмологические проявления септооптической дисплазии: современные перспективы». «Глаз и мозг». 11 (11): 37–47.

- Морсье Г. (1956). «Исследования дисрафий, черепно-мозговых аномалий. III. Агенезия бледного пятна с пороком развития зрительного тракта. Септооптическая дисплазия». Швейцарский архив неврологии и психиатрии (на французском). 77. Цюрих: 267–292.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ