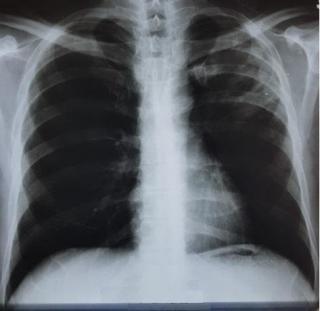

Рентген в диагностике диссеминированного туберкулеза легких

Обследование проводится в прямой (постеро-антериальной) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости дополняется прицельной съёмкой верхушек лёгких и апикальных сегментов, а также рентгеноскопией для оценки подвижности диафрагмы. Применяются стандартный режим для общей оценки лёгочных полей и корней лёгких и высококонтрастный режим для выявления небольших очаговых изменений, деформации интерстициального рисунка и начальных признаков фиброза. Рентгенография позволяет выявлять прямые признаки диссеминированного туберкулёза лёгких, отражающие множественное очаговое поражение, а также косвенные признаки и рентгенологические сигналы, указывающие на стадию заболевания и наличие осложнений.

Обследование проводится в прямой (постеро-антериальной) и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости дополняется прицельной съёмкой верхушек лёгких и апикальных сегментов, а также рентгеноскопией для оценки подвижности диафрагмы. Применяются стандартный режим для общей оценки лёгочных полей и корней лёгких и высококонтрастный режим для выявления небольших очаговых изменений, деформации интерстициального рисунка и начальных признаков фиброза. Рентгенография позволяет выявлять прямые признаки диссеминированного туберкулёза лёгких, отражающие множественное очаговое поражение, а также косвенные признаки и рентгенологические сигналы, указывающие на стадию заболевания и наличие осложнений.

Рентгенография выявляет следующие признаки диссеминированного туберкулеза легких:

Множественные малые (2–3 мм) очаги одинаковой или разной плотности, равномерно или неравномерно распределённые по обоим лёгким, преимущественно в верхних и средних отделах (прямая проекция, стандартный режим).

Слияние отдельных очагов с образованием мелкоочаговых инфильтратов, что является рентгенологическим сигналом прогрессирования заболевания (боковая проекция, высококонтрастный режим).

Деформация и усиление интерстициального рисунка с формированием тяжистых и сетчатых изменений в поражённых зонах (боковая проекция, прицельная съёмка).

Увеличение размеров корней лёгких и нечёткость их контуров, что отражает перибронхиальные и периваскулярные изменения (прямая проекция, стандартный режим).

Косвенные признаки включают уплощение куполов диафрагмы, уменьшение объёма поражённых сегментов и смещение трахеи или средостенных структур (боковая проекция, прицельная съёмка).

Диагностические преимущества

Рентгенограмма позволяет детально оценить следующие диагностические параметры:

- Распределение очагов по зонам лёгких и их симметрию или асимметрию.

- Размер очагов (2–3 мм), их плотность и наличие тенденции к слиянию с образованием инфильтративных полей.

- Изменения в интерстициальной структуре, включая тяжистость, сетчатость и начальные признаки фиброза.

- Состояние сосудисто-бронхиальных пучков и корней лёгких, включая утолщение и деформацию.

- Косвенное влияние на вентиляционную функцию, такое как снижение воздушности и ограничение подвижности диафрагмы.

Диагностические ограничения

Метод имеет ряд ограничений, которые не позволяют точно визуализировать следующие аспекты:

- Начальные очаговые изменения диаметром менее 2 мм.

- Разграничение туберкулёзных очагов от неспецифических диссеминаций, таких как саркоидоз, метастазы или пневмокониоз.

- Определение активности процесса, например стадии инфильтрации, распада или фиброза, без дополнительных методов обследования, таких как компьютерная томография или лабораторные исследования.

- Выявление осложнений со стороны бронхов, плевры и сосудов, требующее проведения КТ или бронхоскопии.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки в прямой и боковой проекциях с прицельной съёмкой верхушек лёгких суммарная эффективная доза составляет от 0,1 до 0,3 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Аспекты диагностики и варианты течения диссеминированного туберкулёза лёгких / М. С. Греймер и др. // К пленуму правления Всесоюзного научного общества фтизиатров. Информационные материалы. Свердловск. 1990. - С. 63-64.

- Горохова И. В: Диагностика диссеминированного туберкулёза лёгких на различных этапах обследования / И. В. Горохова, Т. В. Чеботарёва, Л; И. Митюнина // Информационное письмо. Иваново. 2005. - 17с.

- Козлова 11. В., Журавлёв В. Ю. Диссеминированный туберкулёз лёгких // Руководство по лёгочному и внелёгочному туберкулёзу / Под ред. Ю. Н. Левашева; Ю; М. Репина. СПб.: Элби-СПб. - 2006. - С. 208-219.

- Кузьмина Н. В. Течение и эффективность .лечения диссеминированного туберкулёза лёгких / Н. В. Кузьмина, Н. В. Мусатова, Е. В. Мельников // Пробл. туб. 2009. - № 2. - С. 38-42.

- Мишин В. Ю. / Диагностика и дифференциальная диагностика гематогенно-диссеминированного туберкулёза лёгких / В. IO. Мишин, О. В. Демихова, Н. В. Кузьмина // 2002. - № 9. - С. 498-503.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ